Les verriers de l'Argonne

Prosper de Bigault

Revue de Champagne et de Brie, Tome 12 – 6° année – 2° semestre – Arcis-sur-Aube. 1882.

L'Argonne, située aux confins du Barrois, resserrée « entre le Verdunois et la Champagne, était une de ces marches ou frontières, dont le territoire inculte appartint d'abord en commun aux diocèses limitrophes de Châlons, Reims et Verdun (1).»

Ses montagnes escarpées et assez rapprochées les unes des autres, ses forêts immenses, ses vallées profondes formaient naturellement, entre elle et les pays qu'elle touchait, une barrière presque impénétrable et constituaient ainsi une sorte de zone neutre très favorable à leur tranquillité, parce qu'elle supprimait les causes de conflit qui naissent du contact immédiat.

La forêt d'Argonne, avec ses bornes indécises, couvrait une partie de la frontière de Champagne, qu'on appelait le comté d'Argonne et qui comprenait le comté de Clermont. Ce comté d'Argonne ne faisait point partie de la Lorraine proprement dite, mais formait une seigneurie particulière possédée depuis le xii° siècle par les comtes et ducs de Bar, sous la suzeraineté des évêques de Verdun. Alors le ruisseau de Biesme qui traverse cette forêt dans la direction du sud-est au nord-ouest marquait la limite entre les possessions ducales et le territoire français ; la ville de Sainte-Ménehould était la capitale du comté d'Argonne (2).

Cette contrée, au xii° siècle, était presque déserte et infestée de brigands ; au xvi° siècle, les frères Regnauldin et Raoulin, écuyers de Brienne, parcouraient la Champagne et le pays de Laon, commettant « meffaiz, homicides et autres maléfices. » Raoulin, après son bannissement du royaume, s'était réfugié à « Waly en Argonne, desouz Biaulieu en Argonne » où il avait épousé une fille du pays, cousine de l'abbé de Beaulieu. Les habitants de Waly (3) et même l'abbé de Beaulieu avaient « receuz et soutoitiez (4) » ces malfaiteurs et de plus les habitants de Waly avaient « chevaulchié avec euls sur Rains. »

Le garde de la prévosté de Laon informa de ces faits « ses amis les échevins de Reims » et leur manda d'envoyer « Monseigneur Jehan de Charny, chevalier qui bien et loialement se porte ès-parties de là, de par le roy en seigneur, que se il treuve qui soit ainsi qui prengne lesdiz enfans de Waly, les amoint à Paris, au Chastelet, ou face amener, pour punir comme tels, abatre leur meson, et saisisse le temporel doudit abbé ; et tous autres qu'il trouvera qu'il les a aront soutoitiez, les punisse comme tiez. (5)» (Archives administratives de Reims, tome 2°, note de la page 137) .

Gourville, qui traversa ce pays en 1642, rapporte dans ses mémoires « qu'il y avoit beaucoup de bois à passer, et les « païsans y étoient répandus par troupes et tuoient indifféremment tous les passagers. »

Le sol ne produisait que du bois et du foin, dont on ne tirait aucun parti, en raison de la difficulté du transport, dans des montagnes abruptes et impraticables aux voitures.

Les rois de France ainsi que les ducs de Bar et de Lorraine, sentant toute l'importance qu'il y avait pour leurs gouvernements à civiliser ces pays sauvages et à les purger de brigands, comprirent qu'il fallait « y attirer des hommes dont l'art militaire, le courage et la bravoure eu formassent la sûreté et l'appui.» Il fallait aussi trouver la possibilité de consommer sur place les produits du sol et « choisir une branche de commerce qui participât beaucoup de l'art, » et permît aux gentilshommes de s'y livrer sans déroger à leur noblesse.

Dans cette vue les princes souverains ne « négligèrent rien pour attirer dans cette contrée les gentilshommes les plus anciens et les plus distingués », et ils leur proposèrent d'y établir des verreries, leur offrant les privilèges les plus essentiels et surtout l'exemption de toutes sortes d'impositions mises et à mettre, pour eux, leurs serviteurs, leurs ouvriers, pour le transport de leurs marchandises et de toutes les matières entrant dans la fabrication du verre. Ces privilèges ne furent pas, de la part des ducs de Lorraine et de Bar, des concessions purement gratuites. Pour reconnaissance de ces exemptions, lesdits gentilshommes des verreries étaient « tenus de comparoir en armes audit Clermont, soit à pied ou à cheval, chacun selon ses facultés, aux occurrances nécessaires qui se pourront présenter et sur les mandements qui leur seront adressés par le bailly et gouverneur dudit Clermont, et dont ils seront tenus passer lettres obligatoires en la chambre des « comtes de Barrois. » (Décret du 29 mars 1618, de Henri V, surnommé le Bon, duc de Lorraine et de Bar).

Sous la foi de ces promesses et sous ces conditions, un grand nombre de gentilshommes verriers vinrent s'établir dans cette contrée : « Ils formèrent des habitations et ensuite des villages, les brigands furent détruits, les ouvriers accoururent, la population suivit de près ; le travail, l'industrie, l'usage des bois, la consommation des foins en furent les fruits. Le prince vit augmenter la force de ses Etats... et tout le monde y vécut. » (6)

Ainsi c'est à l'intelligence et au travail des gentilshommes verriers que l'Argonne dut non-seulement cette industrie qu'ils ont créée et développée dans ses forêts, mais sa civilisation elle-même; et leurs privilèges n'ont été que la récompense de services rendus à l'Etat.

Tous ces gentilshommes en effet, dont la position de fortune était des plus précaires, se dévouaient, corps et biens, au service de leur souverain. Ils avaient importé en France une industrie pour laquelle nous étions auparavant tributaires des Vénitiens. L'introduction dans l’Argonne de l’industrie du verre offrait bien des chances à courir ; il y avait beaucoup à faire. Des forêts vierges à défricher, le brigandage à détruire, une population ouvrière à attirer et à acclimater (7), des usines et des habitations à construire, les matières premières nécessaires à la fabrication du verre à se procurer à grands frais (8), enfin des essais toujours fort coûteux et souvent sans profits à tenter. C'étaient certes là des considérations assez puissantes pour justifier les privilèges considérables que nos rois accordèrent aux verriers.

Pour éviter la concurrence et conserver le profit de leur découverte et de leur importation, les verriers ont dû, dans le principe, n'employer comme ouvriers que des membres de leur famille ou de leurs alliés ; ils sollicitèrent et obtinrent en leur faveur le privilège de ne pas déroger en se livrant à ce travail, et même selon quelques auteurs l'art de la verrerie était noble et ceux qui y besongnaient étaient nobles (Bernard Palissy) (9). Les familles de ces gentilshommes, parce qu'elles étaient nobles, obtinrent donc le privilège exclusif de la fabrication du verre et celui de demeurer nobles malgré le genre d'industrie et de commerce.

Florentin Thierriat, jurisconsulte lorrain, résume ainsi les privilèges des verriers en Lorraine. « Ils sont, dit-il, des nobles et annoblis, francs et immuns détailles, taillons, creues, aydes, subsides, huitiesme, douziesme, vingtième, équivalents, ports, péages, barrage, passage, travers, munitions, garnisons, estapes et toutes impositions et subventions quelconques.(10) »

Ce prince ne borna pas ses bienfaits envers les ouvriers du verre, dont il avait à cœur de favoriser l'industrie. Il leur confirma « plusieurs beaux droits, libertés, franchises et prérogatives dont eux et leurs prédécesseurs avoient joui et usé de tous temps, passez comme chevaliers estimez et gens nobles du duché de Lorraine. (11) » Il les exempta encore du droit d'ost, de gîte et de chevauchée auxquels les nobles étaient assujettis. Il voulut que les produits de leurs usines circulassent dans ses Etats librement et en exemption de tout impôt ; il pourvut à leurs besoins par des concessions de panage (12), marronage (13) et chauffage dans les forêts ducales. Le bois nécessaire à l'alimentation des verreries leur fut laissé à discrétion ; enfin les verriers jouissaient de droits de chasse et de pêche dans une mesure beaucoup plus large que les autres nobles, et tous ces privilèges, il importe de le bien constater, étaient accordés non-seulement aux maîtres verriers, mais à leurs ouvriers ouvrant le verre, et tous les transmettaient à leurs hoirs et successeurs (14).

Les privilèges que nous venons d'énumérer résultaient pour les verriers de la Lorraine et du Clermontois d'un acte appelé la Charte des verriers ; elle leur avait été octroyée en 1448 par Jean de Calabre, lorsqu'il gouvernait les duchés de Lorraine et de Bar, en l'absence de René d'Anjou, son père. C'est pour la Lorraine et le Clermontois le plus ancien titre connu des verriers.

L'une des plus anciennes familles des gentilshommes verriers établis en Argonne est, sans contredit, la famille des Bigault. D'après un arbre généalogique de cette famille que nous avons sous les yeux et que nous croyons, d'après l'écriture et la figure des armoiries, être du xiv° siècle, en l'année 1128, un Claude de Bigault, originaire du Berry, par son aïeul paternel, Henry de Bigault, comte d'Harcourt (sic), seigneur de Bersy près Concressault en Berry (*), vint se fixer à Quincy (15) en Argonne où il épousa Madeleine de Beaufort, fille du seigneur du lieu.

Claude de Bigault eut quatre enfants dont l'aîné Nicolas de Bigault, seigneur du bois Gespin (16) - dans la terre et seigneurie de la comté de Beaulieu (17), épousa Alliènor Nottret, fille d'un capitaine de la comté de Beaulieu. C'est de Claude de Bigault et de ses enfants que descendent les nombreuses branches de cette famille qui existent encore en Champagne et en Lorraine, et ce fut Nicolas de Bigault ou l'un de ses descendants qui, le premier établit une verrerie au Bois-Japin.

Ses descendants s'établirent successivement à Austrecourt, terre de Bar-le-Duc, à Vienne-le-Château, à Coureu (Courupt) terre de la comté de Beaulieu, au Four de Paris et à Aubréville, bailliage de Clermont.

Cette famille de Bigault s'était, de toute ancienneté, vouée à l’art et science de la verrerie. Elle avait pris pour devise ce verset, tiré du psaume 147 : Mittit crystallum suam sicut buccellas (18), ce que l'on pourrait traduire ainsi : Ce qui sort de sa bouche s'échappe en cristal.

Cette devise, appropriée à l'industrie à laquelle s'était vouée la famille, rappelle à ses descendants l'origine de leur noblesse; elle témoigne de la constante vocation des Bigault pour la fabrication du verre et du mérite de cette fabrication.

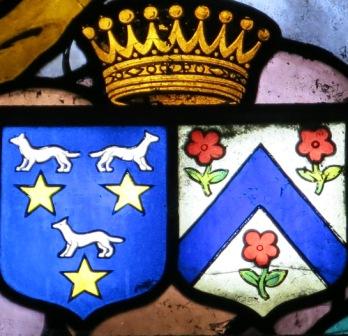

D'après l'arbre généalogique dont nous avons déjà parlé, l'écusson de la famille est d'azur à trois furets passants d'argent chacun surmonté d'une étoile d'or, les deux du chef affrontés.

Les trois étoiles attestent sans doute l'éclat résultant pour la famille, tant de son industrie que de ses services à l'armée ou dans la maison du Roi ; quant aux trois furets, ils nous semblent rappeler l'ardeur de la famille pour la chasse et son adresse dans cet exercice (19).

Les commencements de la fabrication du verre en Argonne durent être longtemps ignorés ; les débuts furent nécessairement pénibles et laborieux, les premiers essais infructueux ; il n'est donc pas étonnant que sur les commencements de cette industrie, dans ce pays désert, impraticable et sauvage, les documents fassent défaut.

L'arbre généalogique déjà cité nous renseigne sur l'époque à laquelle un membre de la famille de Bigault est venu se fixer en Argonne ; mais ce n'est qu'au commencement du xvi° siècle que l'existence dans cette contrée de plusieurs verreries exploitées par des membres de cette famille nous est attestée d'une manière certaine. À cette époque plusieurs verreries existaient, soit sur le Clermontois, soit sur les frontières de la Champagne.

On lit à la page 197 de l'histoire de la ville de Sainte-Ménehould, par Buirette :

« La grande quantité de bois que produisait l'Argonne, y a favorisé l'établissement de verreries à bouteilles. Dès l'année 1518 il y en avait deux sur les frontières de la Champagne ; l'une à Châtrices (20), l'autre au Bois-Japin, près Triaucourt. Des gentilshommes les faisaient valoir et y travaillaient eux-mêmes. »

Buirette ne nous indique pas la source où il a puisé ce renseignement ; mais un document manuscrit et authentique que nous avons sous les yeux vient confirmer l'exactitude de son assertion, en ce qui concerne au moins la verrerie du Bois-Japin, et nous révèle l'existence d'autres verreries dans la vallée de Biesme. En cette année 1518, le 18 août, Loys Bigault, Gérard Bigault, Jean Bigault, maistres verriers de la Chalatte (21) et Jean Bigault, Nicolas Bigault, Nicolas Guyot (22) et Jean Gérard, maistres verriers de la verrerie du Bois-Gespin, inquiétés sans doute dans l'exercice de leur industrie et dans la jouissance de leurs privilèges, se faisaient délivrer, à la cour des aydes de Bourges, une copie collationnée des actes émanés des rois de France, établissant les droits et privilèges attachés à l'exercice de l'art et science de la verrerie.

Nous avons dit que la famille de Bigault était originaire du Berry : c'est dans cette province, au greffe de la cour des aydes de Bourges, que les verriers de l'Argonne allèrent rechercher les actes constatant leurs privilèges. Cette copie collationnée rapporte des Lettres-Patentes du roi Louis XI, du 20 janvier 1465, données au Pont-de-l'Arche, et confirmant les lettres d'affranchissement accordées le 20 août 1438 par le roi Charles VII à Jehan Gautier, maître de la verrerie de Charle-Fontaine (23), au bailliage de Laon et exemptant « Jehan Buxière, escuyer, demeurant à la voirerie de Champ-Thibault, Jehan Buxière, escuyer, demeurant au Four-Philippe, en la forêt de Beaujeu, pays et duché de Berry, et leurs serviteurs, familiers et varlets et aussi tous marchands, achetans voires, de toutes tailles, subsides, tributs, impositions, fermiers et péageurs à ou autres subventions quelconques mises et à mettre. »

Ces privilèges et exemptions ont été successivement confirmés par Charles VIII, le 16 décembre 1484.

Par Louis XII, le 21 janvier 1500.

Et par François 1°, le 10 mai 1515.

Dans sa notice sur l'abbaye et le comté de Beaulieu en Argonne que nous avons déjà citée, M. Auguste Lemaire attribue l'établissement du premier fourneau de verrerie sur les bords du canal de Biesme à Guillaume de La Mark, soixante-onzième abbé de Beaulieu, surnommé le Bon. D'après M. Lemaire, cet abbé accorda en 1555 à « de modestes gentilshommes résolus d'échapper à l'indigence par le travail » la concession dans un endroit de la forêt qu'on nomme Courupt (Collis rupta) (24) de vastes terrains qu'ils défrichèrent et où ils construisirent une usine à souffler le verre. Dom le Long, dans son histoire du diocèse de Laon, donne aussi la date de 1556 à la fondation de la verrerie de Courupt. Ni lui, ni M. Lemaire ne disent sur quoi se fonde la fixation de cette date ; dans tous les cas cette verrerie n'a pas été la première établie sur les bords de la Biesme. Ce qui précède et le livre de Buirette le prouvent clairement.

Au commencement du xvi° siècle, la fabrication du verre dans le Clermontois avait pris beaucoup d'essor ; elle se faisait remarquer non-seulement par l'abondance de sa production, mais aussi par la variété et la perfection de ses produits.

Un livre qui ne porte pas de date, mais dont le permis d'imprimer porte celle du 6 mars 1530 (ce qui permet de fixer approximativement l'époque de sa publication) va nous renseigner sur le degré de perfection qu'avait alors atteint l'industrie verrière. Volège de Serouville, se qualifiant de secrétaire ordinaire et historien du duc de Lorraine est l'auteur de ce livre qui a pour titre : Chronique abrégée par petits vers huytains des Empereurs, Roys et Ducz d'Austrasie ; avecques le Quinternier et singularitez du Parc d'honneur (25). Dans cet ouvrage, Volège célèbre les richesses de la vieille Lorraine, ses richesses minérales surtout, et quelques-unes des merveilles d'art et d'industrie que ce pays produisait déjà au temps où vivait l'auteur. Le Parc d'honneur est le nom sous lequel Volège désigne le duché de Lorraine.

Dans le chapitre IV du traité des singularitez du Parc d'honneur, intitulé : Forges à faire mirouers, voirres fins et communs avec voirreries de gros verres, on lit :

« Pareillement les voirrières sont par tous les quantons du dict Parc d'honneur, à grosse abondance et diverses espèces de besongne, comme premièrement appert ès-boys d'Argonne, au baillage de Cléremont, près des limites de Champaigne en Gaulle, là où l'on faict de plusieurs sortes de voirres fins en la semblance de chrystallins, et d'autres voirres autant que l'on sçauroit soubhaicter ; et pour chose et nouvelle veue de notre temps, au lieu du Pont-à-Mousson, quinzième jour do juing ou environ, le maistre voirrier fist présent au prince modérateur du dict parc, d'ung crucifix mis sur une grande croix de voirre, en grosseur de la cuisse d'ung homme, accoustré si richement de couleur que l'on estoit aveuglé de sa beauté et lueur. »

« Ce crucifix en verre fondu, jeté en moule et diversement colorié, dont le maître verrier fit présent au duc Antoine en son passage à Pont-à-Mousson, témoigne assez, dit M Beaupré (26), que l'industrie verrière du Clermontois s'élevait avec plus ou moins de perfection dans ses produits jusqu'à l'imitation des œuvres d'art. »

Outre les Lettres-patentes générales et particulières, émanant de nos rois de France et que nous avons déjà citées, les gentilshommes verriers de l'Argonne ont obtenu successivement de nos rois la confirmation de leurs privilèges.

En 1523, François I° renouvelait ces privilèges que Henri III confirma à son tour au mois d'octobre 1574 et le 19 juin 1577. Ces privilèges et exemptions furent également confirmés par Henri IV au mois de juillet 1603, par Louis XIII et par Louis XIV aux mois de décembre 1655 et 1663, et enfin par Louis XV le 15 octobre 1725. Les lettres-patentes de François 1° du 15 septembre 1523 sont concédées aux Gentilshommes de l'art et science de la verrerie de son royaume, en considération des grandes décorations faites par ledit art de verrerie ès-églises du royaume, pays, seigneuries et maisons royales et autres et pour le bien, profit et utilité de la chose publique. Henri IV, à son passage dans l'Argonne en 1603, alors qu'il se rendait à Metz, reçut une supplique des verriers de la province de Champagne, tendant à la confirmation de leurs privilèges. À cette requête, il répondit par des Lettres-patentes du mois de juillet 1603. Buirette, dans l'histoire de Sainte-Ménehould (27), et sans doute d'après lui, Beaupré, prétendent que Henri IV ne maintient les verriers dans leurs privilèges, que lorsqu'ils sont d'extraction noble. C'est une grave erreur. Buirette et Beaupré ne paraissent pas avoir eu sous les yeux le texte exact des Lettres-patentes de Henri IV ; ils ne citent ce document que d'une façon sommaire et incomplète ; et de plus Beaupré, dans l'énumération des impétrants, en omet cinq. Henri IV, dans ses Lettres-patentes de 1603, s'est montré plus libéral qu'ils ne le disent ; en effet, ce ne sont pas des gentilshommes, ce n'est pas une caste que le roi confirme dans ses privilèges et exemptions, ce sont « ses chers et bien amés Moïse de Condé, Jonas de Guiot, Hiérémie de Bigault, Jean de Bigault, Joël de Guiot, Nicolas de Bigault, Claude de Condé, Pierre de Condé, David Desandrouin, Abraham de Condé, Benjamin de Condé, Erast de Guiot, Nicolas de Condé, et tous autres verriers de la province de Champagne. »

Henri IV, « ayant égard aux grands frais qu'il leur convient faire pour avoir matières et marchandises à faire des verres, et les conduire, vendre et débiter, en quoi souvent il arrive grand déchet et perte, et désirant bien et favorablement traiter les suppliants et les maintenir en tous les privilèges qu'ils ont de si longtemps, leur donne, octroye et confirme tous et chacuns lesdits privilèges, franchises et exemptions concédés et octroyés par nos dits prédécesseurs pour eux et ladite matière et marchandises de verre, pour en jouir pleinement, paisiblement et perpétuellement, tout ainsi et en la même forme et manière qu'ils en ont bien et duement jouis et usés, jouissent et usent encore de présent. » On ne lit pas une seule fois le mot de noble ou celui de gentilhomme dans ces Lettres-patentes de Henri IV ; ce n'est donc pas seulement ceux qui étaient d'une extraction noble que Henri IV a voulu favoriser, mais l'industrie de la verrerie tout entière, les faveurs se justifient d'ailleurs pleinement par l'état de souffrance à cette époque de la verrerie en Champagne ; ce n'est en effet que dans la seconde moitié du xviii° siècle que les progrès des sciences lui fournirent des procédés plus perfectionnés ; au début du xvii° on en était encore à l'emploi de systèmes anciens, dont l'application peu économique ne correspondait plus aux besoins des temps.

C'est seulement dans un édit de Louis XIII, du mois de juin 1611, sur le règlement des exempts de taille, qu'on lit, art. 8 : « Les verriers ne jouiront d'aucune exemption, s'ils ne sont nobles d'extraction. »

Les Lettres-patentes de Louis XIV, du mois de décembre 1655, sont générales en faveur des « Gentilshommes de l'art et science de verrerie résidant en notre royaume, pays terres et seigneuries de notre obéissance.(28)»

Les Lettres-patentes du même roi de décembre 1663, sont spéciales à divers gentilshommes du Clermontois, parmi lesquels figurent des membres des familles de Brossard, de Caqueroy et de Bongard, trois des quatre familles nobles verrières de Normandie (29).

Comme François I°, c'est sur un motif d'intérêt public que se fonde Louis XIV, pour confirmer ces privilèges si longtemps acquis et possédés ; les ouvrages des verriers, dit-il, « étant une des choses les plus considérables du royaume, tant pour la décoration que pour l'utilité des bâtimens des églises, de nos châteaux, des maisons de nos sujets et pour divers autres usages du public et des particuliers. »

Au mois de février 1580, par commission expresse du baron de Haussonville, Maréchal du Barrois, Didier Richier dit Clermont, poursuivant d'armes du duc de Lorraine, fut chargé d'établir le « Livre de la recherche et du recueil des nobles du « duché de Bar. » La noblesse des Bigault fut vérifiée et leurs titres et armoiries furent inscrits au f° 22 du procès-verbal de la recherche de la noblesse du bailliage de Clermont.

Cette vérification est attestée par un extrait de ce registre, délivré à Varennes le 21 janvier 1753 par M de Bonneval qui était alors dépositaire du registre de Didier Richier (30).

Dans tous les temps et selon que les circonstances ont paru favorables aux traitants pour élever des prétentions fiscales, les fermiers tentèrent de restreindre les privilèges des verriers ; ils étaient même parvenus à obtenir du duc de Bar, l'insertion dans les baux des fermes de clauses tendant à les supprimer en partie.

Les gentilshommes réclamèrent et le 29 mars 1618 ils obtinrent du duc de Lorraine et de Bar, Henri V, un décret rappelant les privilèges et exemptions accordés aux verriers du bailliage de Clermont par son prédécesseur, le 19 juin l597, dans lequel ce prince, prenant en considération les services que ces gentilshommes lui rendaient par la conservation de sa ville et château de Clermont, les déclare de nouveau « francs et exempts de toutes impositions imposées ou à imposer pour la vente et distribution qu'ils feraient des verres en gros et en détail, comme aussi les particuliers qui achèteraient d'iceux ... les affranchissant de tout droit d'impositions et notamment de ceux qui étaient imposés sur les marchandises et denrées entrantes ou sortantes, au paiement desquels il est fait défense à tous fermiers, gardes de passages, de contraindre ou inquiéter en façon que ce soit, pour, par lesdits gentilshommes verriers suppliants jouir d'icelles franchises et exemptions d'entrée et issue foraine. » Ce décret qui impose aux impétrants l'obligation de « comparoir en armes audit Clermont, soit à pied ou à cheval, chacun selon ses facultés, aux occurrances nécessaires et sur le mandement du bailli et gouverneur de Clermont, » fut publié et entériné au bailliage de Clermont, le 9 mai 1622.

En 1641, le comté et la place de Clermont, les places, prévostés et terres de Stenay furent réunis à la couronne de France, et en 1648, Louis XIV ou plutôt la reine régente, Anne d'Autriche, fit don du comté de Clermont à la maison de Condé qui en jouit jusqu'à l'année 1791, époque à laquelle ce comté fut réuni au domaine national. En faisant cette donation le roi se réserva la souveraineté du Clermontois et maintint les gentilshommes, maîtres de verrerie, dans tous leurs privilèges et exemptions.

Les verriers de l'Argonne n'eurent pas seulement à résister aux prétentions excessives des traitants ; ils durent aussi se défendre contre la concurrence d'un rival entreprenant.

En 1722, un riche marchand et propriétaire de Sainte-Ménehould, Jean Vauthier, beau-frère du subdélégué de Sainte-Ménehould avait, avec l'appui de ce dernier, obtenu de l'intendant de la province de Champagne, l'autorisation de construire un four à verre en un lieu appelé Belair, situé à l'extrémité du faubourg qui conduit de Sainte-Ménehould à Verrières. Cette usine composée de quatre ouvreaux, était en activité, lorsqu'un nommé Arnould, aussi marchand à Sainte-Ménehould, tant en son nom qu'en celui de sa fille mineure, appelant de l'ordonnance de l'Intendant de Champagne, revendiqua comme étant sa propriété et celle de sa pupille, les terrains sur lesquels était établie la verrerie du Belair et demanda la démolition de l'usine construite par Vauthier. L'instance était engagée entre Vauthier et Arnould devant le Conseil d'Etat, quand le prince de Condé, en sa qualité de seigneur du comté de Clermont, et tous les gentilshommes verriers du Clermontois au nombre de soixante-quatre intervinrent au procès et se joignirent à Arnould, pour demander la suppression de l'usine et sa démolition.

Arnould prouva que le terrain sur lequel étaient édifiés la verrerie et les bâtiments de l'usine étaient sa propriété, que Vauthier s'en était emparé sans aucun droit. Le prince de Condé soutint que l'établissement de cette verrerie était préjudiciable non-seulement à ses intérêts particuliers, mais à ceux du roi et du public ; il prétendit que le subdélégué sur l'avis duquel l'intendant avait rendu son ordonnance, beau-frère de Vauthier, était en même temps son associé dans l'usine, et enfin que l'intendant n'avait pas qualité pour autoriser l'établissement d'une verrerie. Quant aux gentilshommes verriers, ils firent valoir que depuis plusieurs siècles leurs ancêtres étaient en possession du droit exclusif de fabriquer le verre dans la contrée et qu'ils avaient établi leurs usines à grands frais, confiants en la jouissance des privilèges que leur avaient accordés les souverains.

« Avec des adversaires si nombreux, si puissants, et des moyens aussi péremptoires, il était difficile, dit Buirette, que Vauthier obtint la continuation de son entreprise. Par arrêt du 15 mai 1724, Vauthier fut condamné à démolir sa verrerie et à payer deux cents livres de dommages-intérêts à Arnould, qui fut maintenu dans la propriété du terrain sur lequel les fourneaux et bâtiments étaient construits. Le même arrêt fit défense à Vauthier de faire aucun établissement de verrerie sans la permission de Sa Majesté et sans avoir obtenu des Lettres-patentes à cet effet. »

Les gentilshommes verriers n'étaient pas au terme de leurs tribulations, les traitants n'avaient pas définitivement renoncé à contrarier leurs privilèges et à leur susciter des tracasseries. Le mémoire de Me Oudet, avocat, déjà cité plusieurs fois, nous renseigne avec détails sur les nouveaux démêlés que la famille de Bigault et les autres verriers de l'Argonne eurent avec les adjudicataires des fermes générales. Ces derniers cherchant toujours à diminuer l'effet des privilèges et se fondant sur un mot nouveau introduit dans leur bail, profitèrent, en 1756, de ce que la France était sur le point de faire la guerre, pour exiger des verriers des droits d'entrée sur les marchandises de leur fabrication et ce, sans avoir égard ni aux Lettres-patentes de Louis XV du 15 octobre 1725, ni à un arrêt du 30 août 1746 faisant défense aux fermiers des fermes « d'exiger ni percevoir aucun droit d'entrée ni tous autres droits généralement quelconques sur toutes les marchandises des verreries. »

Par ce dernier arrêt rendu entre les gentilshommes verriers du Clermontois, le procureur général fiscal et les habitants de Vienne-le-Chàteau, Trois-Fontaines, des Senades, des Islettes, de la Chalade et du Neufour, la cour avait maintenu et gardé les sieurs de Bigault dans leurs qualités de nobles et d'écuyers, ordonné qu'eux, leurs enfants et postérité, nés et à naitre en légitime mariage, jouiraient de tous les privilèges, exemptions et immunités dont jouissaient les autres nobles du royaume, tant qu'ils vivraient noblement et ne feraient acte dérogeant à la noblesse.

C'est à l'occasion de ce procès que fut publié le remarquable mémoire de Me Oudet. Ce mémoire, signalé par d'Hozier, dans ses notes généalogiques sur la famille de Bigault, ne se borne pas à discuter les intérêts engagés dans le procès. Il rappelle les commencements de l'industrie du verre en Argonne, il énumère tous les actes des princes de Bar et des rois de France concédant des privilèges aux verriers et il constate les services rendus par eux.

« Malgré le malheur des temps, dit ce mémoire, on compte aujourd'hui dans la maison du roi et dans l'armée plus de trente officiers qui sont de la famille de ces gentilshommes. Cette province, ajoute-t-il, ne se soutient que par les travaux des verriers, et ces gentilshommes ne s'y sont attachés que par les privilèges et exemptions qui les ont engagés à abandonner des provinces et même leur patrie. »

Déjà, suivant ce mémoire, les propriétaires des verreries de la Harazée, de la Chalade et de Belle-Fontaiue étaient ruinés sans ressources : « l'exaction des fermiers en était la seule cause. »

Alors Me Oudet trace ce tableau sans doute un peu assombri pour le besoin de sa cause, de l'avenir que préparaient au pays les prétentions des fermiers. Plus de cent familles de gentilshommes ne se soutiennent que par leurs verreries, qui font vivre plus de trois mille ouvriers.

« L'on verra donc alors cent familles de gentilshommes, trois mille ouvriers s'enfuir d'une province qui ne leur donneroit que la misère et la famine ; chaque maison s'écroulera successivement, des villages entiers seront ruinés, l'on verra alors cette province rentrer dans l'état de solitude, de désert et de brigandage d'où le travail des verriers l'avait tirée. »

Nous ignorons quelle fut l'issue de ce procès ; à l'époque de la publication du mémoire que nous venons d'analyser, déjà l'un des fermiers s'était désisté et tout porte à croire que l'autre aura pris le même parti ou, s'il a affronté la justice, qu'il aura succombé dans ses prétentions.

Si nous voulions nous arrêter à des détails qui, aujourd'hui, pourraient paraître oiseux et ridicules, nous aurions encore à rapporter les chicanes suscitées aux verriers de l'Argonne par différentes communautés d'habitants, notamment par celles d'Aubréville, des Senades, de Vienne-le-Châtel et du Neufour et leur contestant leurs qualités de nobles et d'écuyers ainsi que les droits honorifiques en l'église paroissiale et aux processions et assemblées publiques. Dans tous ces procès soulevés autant par jalousie que dans un intérêt fiscal, les membres de la famille de Bigault et les autres gentilshommes en cause, virent toujours consacrer leurs qualités de nobles et d'écuyers et reconnaître tous leurs droits et privilèges. (Sentences du bailliage de Clermont des 25 mai 1677, 19 juillet 1703, 14 mars 1771, 7 septembre 1773.)

La fabrication du verre ne gagnait rien à ces débats continuels ; journellement inquiétés dans la pratique de leur industrie, constamment menacés dans leur existence, découragés, condamnés par leur situation à subir continuellement des invasions de troupes et les malheurs publics en découlant, les verriers ne pouvaient guère songer à perfectionner leurs produits ; l'application des sciences à l'industrie étant alors complètement ignorée, l'art de la verrerie demeura livré à la routine jusqu'en 1760.

À cette époque il se fit en France un mouvement très favorable à cette industrie. Cette révolution, provoquée par l'Académie royale des sciences, fut due en grande partie aux savants travaux de Bosc d'Antic, principalement à son mémoire sur les « moyens les plus propres à porter l'économie et la perfection dans les verreries de France, » couronné par l'Académie. Bosc d'Antic, qui ne dit rien des verreries de l'Argonne, constate qu'en 1775 la verrerie de Folembray, dans la forêt de Coucy, fabriquait des bouteilles d'excellente qualité.

L'industrie du verre en France demeura donc longtemps stationnaire et, dans l'Argonne, beaucoup de verreries durent éteindre leurs feux, les unes, comme celle du Bois-Japin, qui ne paraît pas avoir eu une longue existence, sans doute parce que, sous bien des rapports, elle se trouvait dans des conditions très défavorables, les autres, parce qu'elles n'avaient pas prospéré dans les mains de ceux qui les exploitaient.

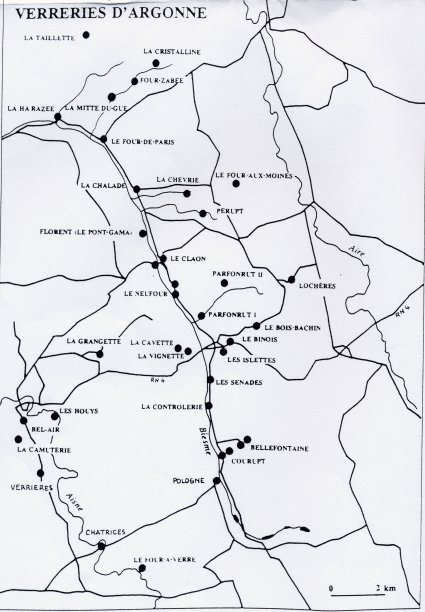

Cependant D. Le Long, dans son histoire que nous avons déjà cité, du diocèse de Laon, publiée à Châlons en 1783, constate qu'il existait alors treize verreries dans la vallée de Biesme. Ces treize verreries devaient être celles de La Harazée, le Four de Paris, la Chalade, le Neufour, le Claon, les Islettes, la Vignette, les Senades, la Controllerie, Courupt, Belle-Fontaine, Châtrice et Boureuilles.

De ces treize verreries, il n'en existe plus que cinq qui appartiennent toutes à la famille de Bigault ; la verrerie des Senades que font valoir mesdemoiselles de Parfonrut, est la seule qui marche régulièrement ; les quatre autres sont : la Harazée, le Four de Paris, le Neufour et les Islettes; toutes les quatre sont la propriété de messieurs de Granrut ; la première ne marche plus et les trois autres ne marchent qu'accidentellement.

La révolution de 1789, en venant surprendre les verriers de l'Argonne et anéantir leurs privilèges, ne les ébranla pas dans leur foi politique. Ces gentilshommes soutenaient alors honorablement leur position ; leurs enfants étaient admis aux écoles militaires et leurs filles dans la maison de Saint-Cyr. Le roi les aimait, car il savait qu'il avait en eux de braves et zélés défenseurs ; et en effet, en 1789, beaucoup de membres de ces familles appartenaient à l'armée ou à la maison du roi ; la famille de Bigault seule, comptait en 1790, sept membres dans les gardes du corps de Louis XVI et deux officiers d'artillerie dans l'armée (31). Ces gentilshommes s'attachèrent à la fortune du prince de Condé, seigneur du Clermontois, sortirent de France et allèrent s'enrôler sous sa bannière.

Théodore Muret, dans l'histoire de l'armée de Condé, a rendu hommage au dévouement de ces braves et ardents défenseurs du trône, dans des termes que nous nous bornerons à reproduire :

« Si l'on veut être juste, ce n'est pas dans les travers du petit Versailles de Coblentz, qu'il faut chercher le vrai caractère de l'émigration, c'est dans les rangs de cette noblesse qui, déjà formée à la vie militaire ou toute prête à en faire gaiement l'apprentissage, étrangère aux intrigues de cour, demanda à l'exil les dangers de la guerre et rien de plus. Là on résume tout dans le cri de Vive le Roi qui veut dire aussi Vive la France, le roi et la France ne pouvant être séparés.

« Dans ce fonds de l'émigration sérieuse et respectable, n'oublions pas les Gentilhommes verriers. C'est là un détail curieux et peu connu. Il y a plusieurs siècles que les rois de France appelèrent de la Bohême (32) quelques gentilshommes maîtres en verrerie, pour introduire dans le royaume cette industrie nouvelle. Ces étrangers s'établirent sur les confins de la Champagne et de la Lorraine, dans la vallée d'Argonne, contrée boisée, qui offrait en abondance des aliments à leurs fourneaux, comme aussi des débouchés à leur fabrication, à cause du voisinage des vignobles champenois. Un certain nombre de familles descendantes ou héritières de ces premiers verriers, continuèrent d'exercer dans les mêmes lieux, un état qui selon les privilèges accordés à cet effet, ne constituait pas dérogation à leur noblesse.

« Le travail même de souffler la matière en fusion, travail qui, d'après les titres de concessions, devait être exclusivement réservé à des bouches nobles, ne faisait pas déroger ces gentilshommes. Ils formaient ainsi une petite colonie ayant son existence à part, isolée du reste du monde et dont les membres s'alliaient toujours entre eux. Simples de mœurs, endurcis à la fatigue, grands chasseurs, excellents tireurs, cœurs joyeux sous leur enveloppe un peu rustique, les gentilshommes verriers qui avaient fourni à la France un grand nombre de bons officiers, se trouvèrent tout prêts, quand vint la révolution, à marcher sous le drapeau de la monarchie. À l'appel du prince de Condé, qu'ils entouraient d'un attachement tout spécial, en sa qualité de seigneur du Clermontois, dont faisait partie la vallée d'Argonne, ils s'étaient empressés d'émigrer, abandonnant leurs propriétés, leur industrie. Il y eut onze combattants dans la seule famille de Julliot, cinq dans celle de Dorlodot, onze parmi les Brossard (33), dix parmi les Bonnay, quatre chez les Foucauld, sept chez les Finance, quinze chez les Bigault, huit chez les Duhoux. Le comte de Vioménil sortait de cette dernière famille. Les gentilshommes verriers formèrent ainsi, sous les ordres du prince de Condé, deux compagnies presque entières (34). »

Nous avons essayé de retracer l'histoire trop longtemps négligée d'une industrie, qui toute modeste qu'elle était, a tiré l'Argonne de l'état sauvage, l'a civilisée et lui a donné la vie ; nous avons essayé aussi de retracer les péripéties de l'existence difficile des gentilshommes verriers, auxquels des plaideurs malheureux, des concurrents évincés, des traitants cupides n'ont épargné ni les quolibets, ni les sarcasmes, ni même les injures (35).

Ces généreux soutiens du trône, décimés par la guerre et l'exil, sont revenus de l'émigration, pauvres, mais résolus à triompher de l'indigence par un travail opiniâtre : indociles pauperiem pati (indociles à supporter la pauvreté), ils ont après une existence errante et tourmentée, repris la fêle sans murmurer et se sont remis à souffler le verre, sans témoigner de rancune au gouvernement de la Restauration qui érigea « en système politique l'ingratitude si naturelle aux hommes et particulièrement aux princes ».

D'autres, comme l'abbé de Bigault d'Harcourt, dont nous nous proposons de retracer la vie, sont revenus dans la mère patrie, dès qu'ils ont entrevu, avec le retour de la tranquillité, l'aurore d'une renaissance de la religion catholique, et ont contribué, avec un admirable esprit de conciliation et avec autant de zèle que d'intelligence à la restauration du culte et à la réunion du clergé de France.

Plusieurs membres de ces familles verrières ont pris part avec distinction aux campagnes de l'Empire. Parmi eux nous citerons :

Charles de Bigault de Granrut des Fouchères, engagé volontaire en 1806 dans les dragons d'élites, lieutenant au 90° régiment de ligne, blessé mortellement à l'âge de 25 ans, le 13 décembre 1813 dans la plaine de Saint-Pierre-d'Irube devant Bayonne.

Son frère, Louis-Elie, engagé volontaire en 1802, à l'àge de 15 ans, dans le 6° régiment d'artillerie. Il était lieutenant lorsqu'il a été emmené prisonnier en Angleterre, le 10 janvier 1812. Il a fait les campagnes de l'Empire et a pris part à la guerre d'Espagne, sous la Restauration ; il est décédé à Pierry (Marne) au mois de février 1861, chef de bataillon d'artillerie en retraite ; il était chevalier des ordres de la Légion d'honneur, de Saint-Louis et de Saint-Ferdinand d'Espagne.

Le commandant Bonnay de Breuille qui défendit Thionville en 1814.

Enfin Charles Dorlodot des Essarts, engagé en 1803 dans l'armée du génie, nommé lieutenant en 1809, capitaine en 1813, puis successivement chef de bataillon, lieutenant-colonel et colonel, enfin général de brigade le 22 avril 1846. Il est mort en 1853, commandeur de l'ordre de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis et de l'ordre de Charles III d'Espagne.

La concurrence que faisait la verrerie de Folembray aux bouteilles de l'Argonne, la révolution de 1830, le mauvais état des chemins et la difficulté des transports ont été pour les verriers de cette contrée la cause de grandes pertes et ont amené la ruine de la plupart.

Malgré ces résultats peu encourageants, des membres de la famille de Bigault, messieurs de Granrut n'ont pas reculé devant une tentative audacieuse. Après avoir réuni dans leurs mains la propriété de la plupart des verreries de la vallée de Biesme, ils en ont éteint les feux et sont venus planter hardiment leur tente à la porte de Reims ; animés de la volonté de perpétuer en Champagne l'industrie dont leurs ancêtres avaient doté le pays d'Argonne, ils ont, eu 1864, fondé à Loivre, sur la ligne du chemin de fer, au centre du commerce des vins de Champagne, une verrerie où chaque année se fabriquent des millions de bouteilles qui réunissent à l'élégance toutes les conditions de solidité désirables, opposent à la mousse du vin de Champagne une résistance calculée et sont, à juste titre, préférées par le commerce si étendu des coteaux champenois.

La famille de Bigault n'a pas cessé de se consacrer au service militaire ; il suffit de parcourir les tables de l'Annuaire militaire pour constater combien est grand le nombre des membres de cette famille qui ont appartenu à l'armée dans le XIX° siècle.

Durant les désastreuses campagnes de 1870 et 1871, les membres de cette famille qui étaient au service ont noblement fait leur devoir. De trois officiers du nom de Bigault, qui se trouvaient enfermés dans Metz, deux sont morts au champ d'honneur.

Le premier, Anatole Charles de Bigault de Maisonneuve, lieutenant-colonel du deuxième régiment de la garde impériale, a été tué à Gravelotte d'un éclat d'obus, le 16 août 1870.

Le second, Amédée Gaston de Bigault de Granrut, capitaine au 81° de ligne, blessé mortellement à la tête de sa compagnie à la bataille de Saint-Privat, est mort à l'hôpital de Metz le 20 août 1870. Il était né à Vertus (Marne).

Le troisième, Nicolas de Bigault d'Avocourt, colonel du 12° régiment de dragons, a été fait prisonnier par les Prussiens. À son retour en France, il a été élevé au grade de général de brigade.

Nous devons encore citer comme ayant servi pendant la guerre contre la Prusse, Charles Ferdinand de Bigault de Casanove, chef de bataillon du génie, nommé officier de la Légion d'honneur le 31 décembre 1870, qui a pris part aux opérations de l'armée de la Loire et Paul de Bigault de Granrut, aujourd'hui lieutenant dans un régiment de ligne, fait prisonnier par les Prussiens sous les murs de Paris.

Parmi ceux qui ne sont plus, mentionnons encore, comme ayant laissé un nom digne de mémoire, Claude Modeste de Bigault de Granrut, né à Cologne en 1800 et décédé le 26 avril 1868, à Châlons-en-Champagne où il exerçait avec une grande distinction la profession d'architecte.

Entré en 1829, à l'époque de sa fondation, à l'école centrale des arts et manufactures, il en sortit avec le diplôme d'ingénieur civil et vint, dans le cours de l'année 1833, se fixer à Châlons, comme architecte. Dans un temps où l'on risquait d'être ridicule eu professant les véritables principes de l'esthétique, il se déclara hautement pour l'art chrétien ; il réveilla et propagea dans le département de la Marne le culte de l'architecture ogivale. Il construisit le petit séminaire en s'inspirant d'un des plus beaux monuments de l'époque romaine : il éleva ou restaura avec un goût remarquable et avec une grande correction de style de nombreux monuments religieux, à savoir : le portail sud de la cathédrale de Châlons, les églises de Tours-sur-Marne, de Vertus et particulièrement celle de Notre-Dame de l'Epine, dont il avait fait une étude approfondie et dont nul n'a su, mieux que lui, apprécier la merveilleuse beauté. Enfin il a laissé des élèves qui témoignent du mérite de son enseignement et de l'amour qu'il avait pour son art !

Prosper de Bigault.

Revue de Champagne et de Brie, Tome 12 – 6° année – 2° semestre – Arcis-sur-Aube. 1882.

1

A. Lemaire, Recherches historiques sur l'abbaye et le comté de Beaulieu en Argonne. (Bar-le-Duc, Contant Laguerre, 1872, in-8°).(Retour au texte)

2

Beaupré, Recherches sur l'industrie et les privilèges des verriers dans l'ancienne Lorraine. (Nancy, Hinzelin, 1846, in-8°).Ajout du webmestre / PREVOTÉ DE CLERMONT, (à l'aide du site web blamont.info/textes) : plusieurs de ces bourgades de la forêt d'Argonne, par leur proximité avec les lieux de combat de Verdun, ont entièrement disparues (les cartes ne les mentionnent plus, c'est le cas du Four de Paris).

Clermont (Clermont-en-Argonne - 55). Gilvescourt (Julvécourt ? -55). Vraincourt (52 - Haute-Marne ?). Brocourt. (Brocourt-en-Argonne – 55). Aubréville (55). Suzeville (Auzéville-en-Argonne (?) - 55). Brabant (Brabant-en-Argonne - 55). Nixeville et Blerecourt (Nixéville-Blercourt - 55).

Hautes-justices : Ville-sur-Cousances (55). Le Four-de-Futault (Futeau - 55). Receycourt (Rarécourt ? -55). Le Four-de-Senades (entre Futeau et Les Islettes - 55). Moncel. Le Vignois. Gibescourt. Le Bois-Bascbin. Neuilly. La Noue-Sainte-Vienne. Nubescourt (Nubécourt - 55). Le Neuffour (Le Neufour - 55). Fleury (Fleury-devant-Douaumont - 55). La Herbellotte. Pawoy-le-Chevalier. Le Clar-Claon (Le Claon - 55). Fredos. La Chalaide (Lachalade - 55). Ippecourt (Ippécourt - 55). La Gorgia et Habaucourt (Etang de La Georgia sur Abancourt (55)), Autrecourt (Autrécourt-sur-Aire - 55). Verrerie-en-Haye, Bellainville, La Grange-le-Comte (La Grange-le-comte : visible sur la carte de Cassini, au sud de Clermont-en-Argonne, en allant vers Rarécourt.Sur la commune du Neufour (55), se jettent dans la rivière « La Bièsme » : les ruisseaux de Grand Rupt (Granrut) et de Parfonrupt.

Carte extraite de Patrimoine et culture en Lorraine, François Jannin et l'histoire de la verrerie argonnaise.

(Retour au texte)

3

Waly, village sur le ruisseau des Avies à six kilomètres au nord de Triaucourt. On présume que c'est à Waly que fut primitivement établie l'abbaye de Wasloge, fondée au viii° siècle par saint Rouin, laquelle fut transférée au xi° siècle sur un coteau voisin où elle prit le nom de Beaulieu. (Félix Liénard, Dictionnaire du département de la Meuse, imp. nat., 1872, in-4''. V» Waly).(Retour au texte)

4

Abrités, recelés.(Retour au texte)

5

Comme tels, voy. Trévoux.(Retour au texte)

6

Mémoire pour les familles de Bigault, signé Oudet, avocat, 1759, in-folio. Paris, Houry.(Retour au texte)

7

Sous Louis XIII, les ouvriers verriers étaient encore très rares en France. Lors de la clôture des Etats-Généraux tenus à Paris au mois d'octobre 1614, Miron, président du Tiers-Etat, remit au roi, au nom de son corps, un cahier général de ses vœux dans lequel on lit le singulier vœu suivant qui fait voir combien à cette époque on manquait en France d'ouvriers verriers : « Qu'il soit enjoint aux italiens et autres étrangers demeurans en votre royaume, artisans à faire verres, poterie de fayence, tapisseries et autres métiers quelconques, de prendre et tenir pour apprentifs les originaires françois qui voudront apprendre à travailler ès-dits arts et métiers. Et où lesdits étrangers en feront refus, qu'ils soient déchassez de tous les païs de votre obéissance » (Recueil de pièces concernant l'histoire de Louis XIII. Paris, Montalant, 1716, 3 vol. in-18, tome premier, p. 586).(Retour au texte)

8

En 1760, les verriers de France faisaient encore venir les soudes d'Alicante et de Carthagène. (Bosc d'Artic, Mémoire sur la verrerie, couronné en 1760 par l'Académie des sciences). De plus, on lit dans les Observations de plusieurs singularités et choses mémorables, par Pierre Belon, du Mans. (Anvers, 1855, in-8°). « Mais les François ayants n'a pas longtemps commencé à faire les verres cristallins, ont fait servir le sablon d'Etampes au lieu des cailloux du Tésin, que les ouvriers ont trouvé meilleur que ledit caillou de Pavie. »(Retour au texte)

9

Le Vaillant de la Fieffe. Les verriers de la Normandie. (Rouen, Lauctin, 1873, in-8°).(Retour au texte)

10

Trois traités, savoir :

1° De la noblesse de race ;

2° De la noblesse civile ;

3° Des immunités des ignobles. (Paris, 1606, in 8°). L'auteur, escuyer, seigneur de Lachepierre et autres lieux, lui noble de race, fut pendu comme un roturier, comme un ignoble. (Retour au texte)

11

Charte des verriers, rapportée par Beaupré (ouvrage déjà cité).(Retour au texte)

12

Panage, c'était le droit de récolter les glands et la faîne dans les bois. Ce mot s'appliquait plus spécialement au droit de faire paître les porcs dans les bois.(Retour au texte)

13

Marronage, droit de prendre du bois dans les forêts pour bâtir, pour maisonner.(Retour au texte)

14

Beaupré (ouvrage déjà cité).(Retour au texte)

15

Quincy, village du Clermontois, sur la rive gauche du Loison, aujourd'hui canton et arrondissement de Montmédy (sic). (Quincy-Landzécourt – 55, Meuse).(Retour au texte)

16

Bois-Gespin ou Bois-Japin, écart de la commune de Lisle-en-Barrois, autrefois dans le Barrois mouvant, aujourd'hui canton de Vaubecourt, arrondissement de Bar-le-Duc (Meuse). Un document manuscrit sur la Champagne de l'année 1764, comprend la ferme du Bois-Japin, comme dépendant de la seigneurie de Lisle-en-Barrois, sur la paroisse de Vaubecourt. Un bois du même nom existe sur le territoire d'Avocourt, commune située sur le ruisseau de la Noux, aujourd'hui canton de Varennes, arrondissement de Verdun. (sic) (commune d'Avocourt – 55, en bordure du massif forestier de Hesse).(Retour au texte)

17

La terre et seigneurie de la comté de Beaulieu comprenait vingt-deux villages et seigneuries qui reconnaissaient pour seigneurs les religieux, abbé et couvent de Beaulieu. Cette abbaye était dans son origine un Etat souverain, indépendant de tout autre, et en cette qualité les abbé et religieux ont joui pendant plusieurs siècles de tous les droits en dépendant sans aucune obligation de foy et hommage ni assujettissement envers aucun autre souverain, et sans être soumis à aucune inspection pour l'exploitation ou l'usage de leurs bois. Cette souveraineté a duré jusqu'à la paix de Munster de l'an 1648. (Mémoire pour l'abbé et les religieux de cette abbaye contre le Procureur du Roy en la réformation des rivières d'Aisne, d'Aire, bois de Beaulieu, etc., cité dans un dénombrement manuscrit de la province de Champagne de 1764).(Retour au texte)

18

Dictionnaire des devises historiques et héraldiques. V. Bigault. (Dumoulin, 1878, 3 vol. in-18).(Retour au texte)

19

Suivant le nobiliaire de Caumartin, ces armes seraient : d'azur à trois étoiles d'or chacune surmontée d'un furet passant d'argent, les deux en chef affrontés.

dans l'église de Senuc (08), vitrail avec les écussons des familles :

Bigault de Granrut, Boullenois de Senuc

(Alliance en 1859)(Retour au texte)

20

Châtrices (51, Marne), petite commune du canton de Sainte-Ménehould. La verrerie existait encore en 1764. -visible sur la carte de Cassini, « le four aux verres ».(Retour au texte)

21

La Chalade, sur la rive droite de la Biesme, par conséquent sur la frontière de Champagne, aujourd'hui canton de Varennes (Meuse).

On trouve à la fin du tome premier de l'ouvrage de Dumont (Justice criminelle des duchés de Lorraine et de Bar, etc. Nancy, 1848, 2 vol. in-8°), la liste des villes, bourgs et villages composant le duché de Bar avant 1600; dans les Hautes-justices du ressort de la prévôté de Clermont nous trouvons : Le Four de Futault, — le Four de Senades, — le Neuffour, — le Clar-Claon , — la Chalade et Verrerie en Haye. Certains de ces noms indiquent suffisamment que dans les lieux qu'ils désignent il existait des fours ou verreries.

La Haute-Justice, selon la définition du temps était, dit Dumont, celle qui donnait la puissance de la coercition, réprimande des délinquants par mort, mutilation de membres, fouet, bannissement, marque, pilori, échelles et autres peines semblables.(Retour au texte)

22

La famille des Guyot possédait, au xvi° siècle des propriétés et droits seigneuriaux considérables dans la comté de Beaulieu. (Voy, Aug. Lemaire, L'abbaye et le comté de Beaulieu, p. 276 et 277).(Retour au texte)

23

Charles-Fontaine est un hameau dépendant de Saint-Gobain, département de l'Aisne. D. Nicolas le Long (Histoire ecclésiastique et civile du diocèse de Laon, 1783, in-4°) et Melleville (Dictionnaire historique du déparlement de l'Aisne, 1857, 2 vol. in-8°) fixent la fondation de cette verrerie, le premier en 1530, le second en 1526 ; tous les deux sont dans l'erreur. Les lettres d'affranchissement de Charles VII que nous citons prouvent que cette verrerie existait dès 1438 ; ces lettres sont aussi en opposition avec la date que M. O. Le Vaillant de la Fieffe assigne à la concession de cette verrerie.(Retour au texte)Le webmestre ajoute : à Charles-Fontaine (Saint-Gobain) sont établis les Massary, famille de maître-verriers originaires d'Altare (Savone - Ligurie - Italie). Il existe au moins une alliance entre les Massary et les Bigault : Nicolas de Massary, écuyer épouse dans l'église Saint-Médard de Verdun (55) Catherine de Bigault le 20 avril 1670.

24

L'étendue des terrains concédés pour la verrerie de Courupt n'était pas encore bien déterminée en 1775. À cette époque, cette verrerie était la propriété de Louis Duhoux, dit le Baron ; celui-ci avait en 1772 abattu des arbres et fait défricher un terrain que l'abbaye de Beaulieu prétendit être sa propriété ; il fut à raison de ces faits traduit devant la maîtrise particulière des eaux et forêts de Sainte-Ménehould. Louis Duhoux avait signifié à l'abbé de Beaulieu, qui était alors Louis-Albert de Lezay Marnésia, ancien évêque d'Evreux, des écritures peu révérencieuses envers l'abbaye. Ce procès fut terminé en 1775 par une transaction dont la condition principale fut que Louis Duhoux remettrait entre les mains du procureur de l'abbaye l'original des écritures par lui signifiées le 24 août 1772 ; cette remise fut faite à D. Robert Gaget, alors procureur de l'abbaye.

La verrerie de Courupt a récemment (sic) fait retour à l'Etat, par suite de respiration d'un bail emphytéotique. Cette usine ayant été abandonnée, a été démolie. (Aug. Lemaire, l'Abbaye et le comté de Beaulieu, p. 264).(Retour au texte)

25

Petit volume in-4° imprimé en caractères gothiques. Il se vendait à Paris en la rue Saint-Jacques, chez Didier Maheu, à l'enseigne Sainct-Nicolas.(Retour au texte)

26

Recherches sur l'industrie et les privilèges des verriers. Ouvrage déjà cité.(Retour au texte)

27

On lit dans l'Histoire de Sainte-Ménehould, par Buirette, p. 238 :

« La chronique rapporte qu'un officier ayant demandé au postillon ce que c'étaient que ces gens qui sortaient de la forêt : « Ce sont des souffleurs de bouteilles, » répondit celui-ci : « Eh bien ! qu'ils soufflent au derrière de tes chevaux pour les faire aller plus vite », aurait répliqué l'officier.

« Nous ne rapportons cette anecdote que parce qu'une tradition populaire met, d'une manière plus singulière encore, ce propos dans la bouche de Henri IV. »(Retour au texte)

28

Voir page 5, tome XII, de la Revue de Champagne et de Brie. (Retour au texte)

29

Voy. Les Verreries de la Normandie, par M. Le Vaillant de la Fieffe.

La quatrième famille verrière de Normandie, la famille Le Vaillant paraît aussi avoir eu des alliances dans le Clermontois. François du Houx, seigneur de Ransécourt avait épousé dans le dix-huitième siècle, Marie-Catherine Vaillant, fille de Louis-Léonard Vaillant qui vivait encore en 1781 et assista au mariage de sa petite fille. Celle famille Vaillant portait d'azur au poignet armé d'un poignard d'or. Ces armes sont, croyons-nous, les mêmes que celles de la famille verrière Le Vaillant de Normandie.(Retour au texte)

30

En 1792, au mois d'août, les cinq livres de la recherche et du recueil des nobles du duché de Lorraine, du duché de Bar, du Clermontois et du bailliage de Saint-Mihiel, tous dressés par Didier Richier dit Clermont, avec neuf autres volumes, tous relatifs à la noblesse de Lorraine, dont l'un était de Jean Callot, héraut d'armes, ont été extraits des archives de la Chambre des comptes de Nancy, pour être brûlés, conformément à la loi du 24 juin 1792. Cet enlèvement fut opéré par Louis Colière, alors administrateur du département de la Meurthe, assisté de Pagnot et Perrin, commissaires du Directoire du département et Lelorrain, procureur général syndic. Le lecteur, curieux de connaître en détail cet acte de vandalisme, trouvera le procès verbal de cet enlèvement et la description de ces précieux registres dans le Trésor des Chartes de Lorraine, par Henri Lepage. (Nancy, Wiener, 1857, in-8°). Au bas de la page 160, une note de ce savant archiviste dit :

« Si je suis bien informé, ces registres n'ont pas été détruits à la Révolution, et ils sont aujourd'hui entre les mains d'un propriétaire des Vosges, qui possède de précieux manuscrits sur la Lorraine. »

Suivant un renseignement recueilli par nous, un ou plusieurs des volumes du poursuivant d'armes de Lorraine, se trouveraient aussi à Metz dans la riche collection de M. de Salis. (Retour au texte)

31

En voici la liste :

dans les gardes du corps :

1° Jean-Louis de Bigault, chevalier, sieur du Granrut, né le 3 avril 1735, capitaine de cavalerie, maréchal des logis, porte-étendard des gardes du corps en la compagnie de Montmorency-Luxembourg. Louis XVI le nomma chevalier de Saint-Louis le 2 février 1791 ;

2° Emmanuel-Bonnable de Bigault du Granrut, frère du précédent, capitaine de cavalerie à la suite des gardes du corps du roi, chevalier de Saint-Louis ;

3° Jean-Louis, second du nom, frère des précédents, né le 30 octobre 1743, capitaine de cavalerie à la suite des gardes du corps, quatrième compagnie ;

4° Louis-Appolline-Blanche-Thérèse de Bigault du Granrut, écuyer, sieur des Fouchères, né le 2 juillet 1734, frère des précédents, lieutenant de cavalerie à la quatrième compagnie des gardes du corps du roi. Il rejoignit l'armée du prince de Condé le 24 janvier 1793, fut placé dans le corps d'artillerie, et il a été tué par un boulet de canon, au combat de Berstheim, le 2 décembre 1793 ;

5° Louis-Thérèse de Bigault du Granrut, fils de Jean-Louis de Bigault, premier du nom, garde du corps du roi Louis XVI, chevalier de Saint-Louis ;

6° Charles Louis, frère du précédent, né le 18 juillet 1769, capitaine de cavalerie à la suite des gardes du corps du roi, chevalier de Saint-Louis ;

7° Louis-Alexandre de Bigault d'Aubréville, né au Neufour le 19 décembre 1763, admis à l'école de la Flèche en 1773, garde du corps du roi Louis XVI, compagnie des mousquetaires noirs, a été blessé à Quiberon.

Officiers d'artillerie :

1° François-Charles de Bigault de Granrut, né le 5 juillet 1747, autre frère des quatre premiers nommés, capitaine d'arlillerie au régiment de Besançon ;

2° Et Charles-François-Anne, né en 1767, le 16 novembre, admis aux écoles militaires en 1777, fils aîné de Jean-Louis, premier nommé, commandant d'artillerie et frère de Louis-Thérèse et de Charles-Louis (numéros 5 et 6 ci-dessus).(Retour au texte)

32

Théodore Muret est ici dans l'erreur. Aucun document n'établit que les premiers verriers de France étaient originaires de la Bohême. Nous pensons qu'ils étaient français et qu'ils ont importé l'industrie d'Italie. Du temps de Pierre Belon, du livre duquel (Observations de plusieurs singularitez) nous avons cité un extrait, le verre de Venise était surtout renommé, et pour la composition du verre, en France, on avait substitué aux cailloux du Tésin le sablon d'Etampes.(Retour au texte)

33

Une action non moins héroïque, d'une date beaucoup plus ancienne, ne fait pas moins d'honneur à la famille de Brossard. Jean de Brossard se trouva, à l'âge de 75 ans, à la bataille de Pavie, en 1525, avec ses cinq fils. Deux grièvement blessés avec lui, laissèrent leurs trois frères sur le champ de bataille. (Le Vaillant de La Fieffe, les Verriers de la Normandie.) (Retour au texte)

34

Théodore Muret, Histoire de l'Armée de Condé, tome premier, pages 34 et suivantes.(Retour au texte)

35

Ces commérages ont été reproduits d'après Buirette (Histoire de Sainte-Ménehould) par la Société académique de la Marne, dans un essai de Dictionnaire du département de la Marne, publié par cette Société en 1861 et demeuré inachevé. Nous croyons que la Société académique de la Marne avait mieux à faire en ce qui concerne l'industrie verrière dans l'Argonne que de reproduire des plaisanteries non justifiées et inspirées par l'envie.(Retour au texte)

*

Note du webmestre :

Dans son livre 1 de l’Histoire du Berry paru en 1689, Thaumas de La Thaumassière donne en page 183, les Bigot :

La famille des Bigot a produit plusieurs officiers des cours souveraines :

Et premièrement Nicolas Bigot, procureur général au grand conseil, fils de Nicolas, seigneur des Fontaines, lieutenant général à Bourges,

Claude Bigot, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes de son hôtel en 1616, fils d’Etienne, secrétaire du roi et de ses finances, et de demoiselle Marie Thiboust,

Jacques Bigot, fils de Nicolas, et son successeur en la charge de procureur général au grand conseil,

Nicolas Bigot, seigneur de Laonville, conseiller du roi en ses conseils, aussi fils de Nicolas. Ils portent d’azur à trois visages de léopard d’or, 2 & 1.

Thaumas de La Thaumassière ne fait aucun lien entre ces Bigot du Berry et les Bigault d’Argonne ; leurs armes sont très différentes.Cependant, au xvi ème siècle, des alliances existent entre les Finance, gentilshommes-verriers à Charmois-l'Orgueilleux (Vosges) et les Bigault (parfois orthographiés Bigot ou des Bigots) ; au xvii ème siècle, les Finance se sont établis à Rémilly (58) en nivernais ... pourquoi les Bigot-Bigault ne viendraient-ils pas du Berry ?

A Venise, on rencontre des Bigaglia : cela pourrait-il aussi être une origine des Bigault-Bigot ? Fin xvii ème siècle, un Bigaglia établit une verrerie en Bretagne.

Dans l’ouvrage « Le patrimoine des communes du Cher, paru chez Flohic éditions en 2001, nous trouvons dans le tome 2 à la page 996, Concressault : canton de Vailly-sur-Sauldre, arrondissement de Bourges. Aucune trace d’un lieu-dit « Bersy », ni d’un comté d’Harcourt, ni d’une famille Bigault qui serait partie en Argonne.

Sur la carte de Cassini, à Concressault (18) : aucune trace d’un lieu-dit « Bersy » ni « Harcourt » dans le Berry. D’après le site web Gencom, le seul Bersy de France est situé dans l’Aisne (aujourd’hui Berzy-le-Sec).

D’après le site web Gencom, les lieux dits « Harcourt » sont situés en Normandie (Calvados et Eure), dans la Vienne à Chauvigny, et à Isches dans les Vosges (ce qui nous rapproche de l’Argonne) : vestiges du château d’Harcourt (d’abord aux Choiseul, n’est devenu d’Harcourt qu’en 1740 !).

A 5 kilomères de Concressault, il existe un élément sur lequel nous pourrions entreprendre des recherches : -l'origine du nom du château de la Verrerie, situé à Oizon (18), près d'Aubigny-sur-Nère : y aurait-il eu dans des temps très reculés et à cet endroit une "verrerie" ?

Dans aucun ouvrage de généalogie sérieux, on ne donne un comte d’Harcourt qui serait « Bigault » et dès 1128 : le webmestre qui met en ligne cet article de Prosper de Bigault, « cousin » de sa grand-mère paternelle, invite donc le lecteur à la prudence quant à l’« arbre généalogique … que nous croyons être du xiv° siècle …» auquel Prosper de Bigault fait référence.

Les seuls comtes d’Harcourt connus sont de la famille d’Harcourt (avec l’interlude de Thomas Beaufort en 1418), et François et Claude de Rieux (de 1418 à 1532), Guy de Coligny, les Lorraine (de 1556 à 1739), puis à nouveau les d’Harcourt.

De quel document parle Prosper de Bigault ? S’agirait-il d’une invention ? Et dans quel but, puisque ses aïeux maîtres verriers étaient « nobles » : à quoi bon les faire descendre de berrichons, ou d’un comte d’Harcourt ? Curieusement, au xix° siècle, certains Bigault ajouteront « d’Harcourt » à leur patronyme : Louis François de Bigault d'Harcourt (1768-1831), aumônier, principal du collège de la Flèche, chanoine du Mans.

Le webmestre.

PS On pourra compléter cette note par la lecture de l’article d’Eric de Bigault des Fouchères.