L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

DE DUN-SUR-AURON

par M. Jean VALLERY-RADOT

D'après le chanoine Moreau-Desormeaux, cité par Paul Moreau (1), la collégiale de Dun-sur-Auron, autrefois Dun-le-Roi, aurait été fondée vers 1019 par le Chapitre du château de Bourges.

Parmi les possessions et dépendances de ce Chapitre énumérées dans une bulle du pape Calixte II, datée de 1123, on trouve mentionnée, en effet, cette église, « ecclesia Sancti Stefani de Duno ».

Si aucun document n'a gardé le souvenir de sa construction, plusieurs marchés de la fin du XIVe siècle mentionnent par contre d'importantes réparations (2).

Le premier, qui date de 1384, stipule que les architectes Guillaume Paquault et Macé « feront et accompliront la dicte esglise de maçonnerye bien et convenablement des le pillier de la boiste jusques à la croupe en sus excepté la grand nef et doivent garnir les sept arcs qui (sic) appartenant, assoir les voustes de menues pierres, et les ditz pilliers faire et accomplir par le poinct et manière qu'il est en l'aultre costé ou mieux à leur pouvoir. Et avecques ce doibvent faire les ditz maçons dès le petit pourtal du cemetière et au plus près de la vis une fenestre et ung maneau au milieu, et deux arches percez et quatre demys compas et ung chambranne pour (sic) dessus pour revestir le dict fenestrage. Et en oultre doibvent faire les ditz massons la mauvaise muraille à l'entrée et réparer tout à neuf devers le cemetière et tout en tour de la d. église bien et convenablement tout ce qui faudra à refaire jusques à l'endroict du dict pillier dessus dict avec les voustes de menues pierres par dedans la d. église ».

Un deuxième contrat de la même année 1384 prévoit la construction d'une charpente « dès le commencement de lad. église jusques au pilier que Guillaume Pasquault a encommencé en sus... La croupe, c'est-à-dire le chevet, sera faite à sept quartiers et le demourant jusqu'au dit pilier à arbalestiers et à longues fillières ».

Un troisième contrat de 1396 spécifie de faire bien et convenablement « les deux almelles du pignon de l'église jusques aux deux bouts des tirans, et par-dessus les dictes almelles, les remperolles de pierre de taille tout au long... et les fenestres qui sont es deux almelles... et faire les establements et les assoir sur la d. muraille d'ung costé et d'aultre dans les d. almelles jusques au second pillier. et réparer les fenestres des deux costez, etc.. ». Pour cette besogne, le maçon prendra « toute la pierre où il la trouvera au cemetière ou là il la pourra trouver, qui seroit de l'église, excepté les tumbes et les pierres des arcs des voultes ».

Enfin un quatrième contrat en date du 28 avril 1397, chargeait l'architecte Guillaume Pasquault de la construction d'une tour « dessus le portail dû pignon de l'esglise de Saint Estienne ».

De ces différents documents assez difficiles à interpréter, faute de pouvoir situer exactement l'emplacement du pilier de la « boiste » à partir duquel la restauration devait être commencée, on peut déduire néanmoins que les voûtes de menues pierres mentionnées dans le premier contrat ne sauraient être identifiées qu'avec celles de l'un ou l'autre bas-côté ou du déambulatoire, puisque nous sommes informés que l'on ne devait pas toucher à la grande nef. Quant aux travaux de restauration signalés par le troisième contrat, ils intéressent la façade occidentale avant l'érection du clocher.

La nef

La fenêtre à laquelle fait allusion le premier contrat n'est autre que la fenêtre de la cinquième travée du collatéral sud.

Enfin, le clocher construit par Guillaume Pascault ou Paquault doit être identifié avec le clocher actuel, qui fut gravement endommagé lors de l'incendie de 1569.

On notera aussi que le maçon chargé de restaurer la façade avait le droit de prendre les pierres provenant de l'église à l'exception des arcs des voûtes, qui apparemment s'étaient écroulées ; cette dernière expression peut s'entendre aussi bien des doubleaux des bas-côtés et du déambulatoire que de ceux de la nef.

Il existe de bonnes raisons, comme on le verra plus loin, de supposer l'existence d'une primitive voûte en berceau sur la nef, dont l'effondrement aurait pu être la cause initiale des travaux de restauration dont il vient d'être rendu compte.

Comme, dans les contrats cités plus haut, il n'est nulle part question de la reconstruction des voûtes de la nef et qu'au contraire il est expressément spécifié qu'aucun travail ne sera entrepris dans la grande nef, et comme, d'autre part, le profil des nervures des voûtes actuelles accuse une période avancée du style gothique, il est possible que la construction de ces voûtes ait été précédée par l'établissement d'une charpente apparente, qui aurait été dans ce cas celle visée par le marché de 1384.

Quoi qu'il en soit, les voûtes actuelles sont certainement antérieures à l'année 1509, puisqu'un procès-verbal postérieur à l'incendie allumé cette année même par les troupes du duc des Deux-Ponts rend compte qu'il n'est demeuré de l'église sinistrée que « les murailles, pilliers et vostes ». Un autre procès-verbal spécifie que « les vostes de l'église Mgr Saint-Étienne demoureront en l'estât qu'elles sont sans estre rompues ni demolyes ».

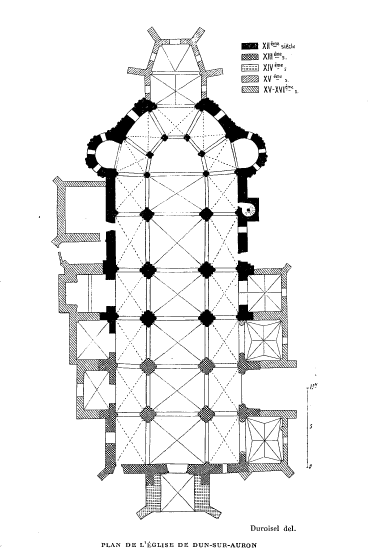

Duroisel del.

PLAN DE L'ÉGLISE DE DUN-SUR-AURON

Elles n'avaient donc pas souffert de l'incendie qui, par contre, endommagea gravement le clocher.

Le 4 juin 1571, le Chapitre fit marché avec Etienne Blondellet, maître-charpentier à Dun, pour la réédification de la charpente de l'église, qui fut réparée une seconde fois en 1691. En 1824 on abattit le trumeau de la porte latérale du sud. Enfin, c'est en 1841 que l'église Saint-Étienne fut classée au nombre des monuments historiques. En supprimant par la pensée les chapelles latérales construites ultérieurement, le plan primitif apparaît d'une grande simplicité : c'est un vaisseau de cinq travées flanqué de bas-côtés, précédé d'un clocher-porche non prévu à l'origine, et auquel fait suite un choeur d'une travée droite, pourvu de collatéraux, terminé par un chevet en hémicycle autour duquel circule un déambulatoire à trois chapelles rayonnantes. Il n'y a pas de transept.

On notera que le déambulatoire est l'un des trois déambulatoires que le Berry possède à l'époque romane. Les deux autres sont ceux de Mehun-sur-Yèvre (Cher) et de Fontgombaud (Indre).

Il est clair que, dans ces conditions, le déambulatoire de l'ancienne collégiale de Dun fait figure d'article d'exportation. Nous reviendrons sur cette remarque en traitant plus loin des influences étrangères au Berry qui ont présidé à la construction et à la décoration de cette église.

Malgré son apparence, à première vue très homogène, ce monument, dont la construction fut commencée dans la première moitié du XIIe siècle, d'après les caractères du style, ne fut achevé par les deux premières travées, voisines de la façade, qu'au XIIIe siècle. En outre, dans la partie du XIIe siècle, il est aisé de reconnaître un changement de parti ayant affecté les troisième et quatrième travées et dont le résultat le plus sensible fut de réduire l'ouverture des grandes arcades et de modifier le plan des supports. La construction s'étant poursuivie de l'est à l'ouest, nous commencerons la description par la région du choeur.

Le chevet en hémicycle, couvert d'une voûte en cul de four et dépourvu d'éclairage direct, est séparé du déambulatoire par cinq arcades retombant sur des piles formées de quatre colonnes accolées, dont le plan présente la forme d'un quatre-feuilles (3). La base de ces dernières, sur laquelle se profile une large gorge entre deux tores, s'appuie par l'intermédiaire d'un socle à talus sur un soubassement en hémicycle qui entoure le chevet.

Les grandes arcades en plein cintre surhaussé, à double rouleau, retombent sur des chapiteaux ornés de feuillages ou de monstres. Les cinq travées du déambulatoire sont couvertes de voûtes d'arêtes encadrées par des doubleaux. Le mur extérieur est percé entre les chapelles d'une baie en plein cintre, accostée de deux baies aveugles de même tracé.

La chapelle d'axe, profonde d'une travée, terminée par un chevet à trois pans et couverte de voûtes d'ogives, n'est qu'une reconstruction du XVe siècle.

Les deux autres chapelles rayonnantes remontent à l'époque du choeur. Elles sont couvertes d'une voûte en cul-de-four et s'ouvrent sur le déambulatoire par un grand arc en plein cintre retombant de part et d'autre sur deux colonnes engagées. Une seule baie également en plein cintre s'ouvre dans l'axe de ces chapelles. Les deux autres baies de même tracé encadrant cette dernière sont aveugles. Les baies des chapelles et du déambulatoire prennent leur appui sur un bandeau plat saillant rattaché au parement par deux biseaux. Ce bandeau n'existe que dans la région du déambulatoire et des chapelles rayonnantes et se continue seulement dans les bas-côtés flanquant la travée droite du choeur, ainsi que dans le bas-côté septentrional de la cinquième travée, premier indice du changement de parti affectant les troisième et quatrième travées de la nef, sur lequel nous reviendrons plus loin.

La travée droite du choeur est comprise entre des piles dont les unes sont les premières piles du rond-point du plan déjà décrit, mais pourvues en outre, face à l'axe, de deux colonnettes engagées superposées en vue de la retombée de l'arc de tête du cul-de-four, et les autres, des supports formés d'un faisceau de douze colonnes de plan polylobé.

Sur ces piles sont montées les grandes arcades au tracé brisé, à double rouleau et à arêtes vives.

Dans la travée voisine, c'est-à-dire dans la cinquième travée, la clé des grandes arcades est sensiblement remontée et l'ouverture de ces dernières augmentée. Les colonnes hautes, prévues pour servir de base au départ des doubleaux de la voûte romane, furent utilisées dans la suite en vue de la retombée des voûtes d'ogives construites ultérieurement. La moulure, qui se profile sur le tailloir de leurs chapiteaux, se retourne sur le parement sous forme d'un cordon horizontal, au-dessus duquel s'élève, sur une hauteur de deux mètres environ, un massif de maçonnerie appartenant encore à la construction romane, à travers lequel sont percées les baies d'aération des combles.

TRAVÉES DE LA NEF ET BAS-COTÉ NORD

Par contre, le mur léger monté sur ces robustes assises et qui n'a d'autre but que de fermer la nef du côté des combles des bas-côtés est contemporain de la construction des voûtes actuelles. Il convient de remarquer le changement de plan des supports montés entre les cinquième et quatrième travées. De polylobé, il devient cruciforme et sur chaque dosseret s'applique une demi-colonne.

La partie de l'église qui vient d'être décrite, à savoir le choeur, le déambulatoire, les chapelles rayonnantes, sauf la chapelle d'axe, et la cinquième travée de la nef, constitue en effet un ensemble qui diffère par quelques détails des deux travées intermédiaires de la nef, la troisième et la quatrième.

Nous avons déjà signalé le changement dans le plan des supports qui s'opère entre les quatrième et cinquième travées. Rappelons, en outre, la disparition du bandeau saillant dont nous avons signalé la présence sur le parement du déambulatoire et des bascôtés. Il s'agit seulement d'un changement de parti qui, en outre des modifications de détail énumérées ci-dessus, eut pour principales conséquences de réduire sensiblement l'ouverture des grandes arcades. Ce repentir est particulièrement notable au départ des grandes arcades de la quatrième travée. En même temps le bandeau horizontal, qui fait saillie sur le parement à quelques assises au-dessus de la clé des grandes arcades, est ramené à un niveau inférieur.

Le style du décor et la mouluration demeurent par contre sans changement dans les troisième et quatrième travées. Les bases des supports s'appuient comme précédemment sur un vaste socle en forme de losange aux angles abattus. Sur les bases se profile une large gorge entre deux tores, dans laquelle ont été épargnées parfois de grosses perles.

Dans la partie de l'église qui vient d'être décrite, le tailloir des chapiteaux, simple bandeau abattu par un chanfrein, est le plus souvent nu. Il est décoré parfois de rinceaux, de fleurs épanouies inscrites dans des cercles juxtaposés, etc. On trouve aussi un tailloir orné d'un rang de besants réservés dans une moulure en creux, comme il en existe dans le choeur de l'église des Aix-d'Angillon.

Le décor même des chapiteaux se fait remarquer en premier lieu par un caractère essentiellement négatif. Nulle part, en effet, on ne trouve le type de chapiteaux gainés à la base d'une double collerette de feuilles, si répandu en Berry qu'il faut bien le considérer comme le produit d'un atelier local.

Par contre, on observe toute une ménagerie de fauves s'ébattant au milieu de rinceaux de feuillages, ou un décor de larges feuilles plates appliquées le long de la corbeille. Parmi tous ces monstres ou guépards à l'anatomie souvent peu définie, on remarque cependant sur le cinquième pilier sud, un animal réel, un éléphant dont l'interprétation, toutefois assez fantaisiste, se rapproche passablement de celle qu'en a donnée un sculpteur de l'ouest, l'auteur du chapiteau à l'éléphant d'Aulnay de Saintonge.On verra par la suite que ce rapprochement avec le décor de l'école de l'ouest n'est pas isolé.

Dans les première et deuxième travées, les plus récentes, le parti général demeure le même, mais on note les détails suivants qui sont nouveaux : en premier lieu le décor gothique des chapiteaux à crochets des piles et le profil en amande de l'astragale ; en second lieu le tailloir des chapiteaux de ces piles se retourne le long du dosseret faisant face à l'axe du vaisseau et entoure d'une bague la colonne haute engagée contre ce dosseret ; enfin les colonnes engagées dans le mur extérieur des bas-côtés et qui reçoivent la retombée des doubleaux encadrant les voûtes des collatéraux sont dépourvues de dosserets, alors que ces dosserets existent dans les autres travées de ces mêmes bas côtés. Les moulures des bases sont plus finement traitées.

TRAVÉES DE LA NEF ET BAS-CÔTÉ SUD

Les voûtes d'arêtes des bas-côtés, ainsi que celles du déambulatoire d'ailleurs, sont montées très irrégulièrement. Les doubleaux qui les encadrent décrivent un arc en plein cintre très surhaussé. Les dimensions des sommiers sont plus fortes que celles des autres claveaux. Ce détail, particulièrement sensible dans le collatéral sud et dans quelques travées du déambulatoire, semble indiquer que nous sommes ici en présence des travaux de restauration prévus par les devis des années 1384 et suivantes.

Reste à examiner maintenant la question des voûtes hautes. Les voûtes actuelles ne sauraient guère remonter, comme l'atteste le profil de leurs nervures, qu'au XVe siècle ou au début du siècle suivant. Ce sont de simples croisées d'ogives dépourvues d'arcs formerets. Les murs latéraux de la nef, sur lesquels sont montées ces voûtes, semblent à première vue, si on les examine de l'intérieur, très homogènes sous le badigeon qui les recouvre. En réalité, il n'en est rien et ils se composent, ainsi qu'il est aisé de le constater des combles, de deux parties bien distinctes.

Les assises montées sur une hauteur de deux mètres environ au-dessus du bandeau horizontal faisant saillie sur le parement de la nef, appartiennent à un mur relativement épais, contemporain du gros oeuvre, tandis que le mur, qui le surmonte, est en retrait sur ce dernier, du côté des combles, de 0 m. 45 : c'est une simple cloison contemporaine des voûtes actuelles et destinée à séparer la nef des combles des bas-côtés. On notera que le mur primitif, à travers lequel s'ouvrent des baies assez irrégulièrement tracées, destinées à l'aération des combles, est épaulé à l'extérieur, au droit des colonnes hautes, sauf dans les premières travées, par de petits contreforts larges d'environ 0 m. 55 et saillant d'environ 0 m. 40. Lorsqu'on examine de l'intérieur de la nef les assises de ce même mur, il semble qu'on note sous le badigeon un léger renflement qui tendrait à faire croire qu'on se trouve en présence du départ d'un berceau qui aurait été bûché ultérieurement. Tels sont les indices qui permettent de supposer qu'une voûte en berceau a été effectivement lancée sur la nef à l'époque romane. Si cette supposition est exacte, c'est sans doute l'écroulement de cette voûte qui aurait nécessité les importantes restaurations mentionnées dans les contrats analysés au début de cette notice.

Quoi qu'il en soit, que cette voûte ait été ou non exécutée, les dispositions d'ensemble de l'édifice que nous décrivons, depuis l'importance donnée aux supports jusqu'à la présence des colonnes hautes, prouvent qu'une voûte sur la nef a été prévue dès l'origine. Cette nef, ainsi d'ailleurs qu'elle se présente encore aujourd'hui après l'adjonction des voûtes gothiques, devait être une nef sans fenêtres. Nous aurons à faire état de cette importante remarque en abordant plus loin le problème du classement de cette église.

Parmi les chapelles latérales construites à la fin de l'époque gothique, nous signalerons surtout celles du bas-côté sud qui se recommandent par leur beau style, la première couverte d'une voûte à liernes et à tiercerons, la seconde fondée avant 1529 par Jean Bengy (4), dont la voûte de plan analogue s'orne de clés pendantes, enfin la troisième fondée par Jean Roland et qu'un document de 1486 signale comme « nouvellement édifiée » (5).

Nous avons dit plus haut que la chapelle d'axe avait été reconstruite au XVe siècle. Ces chapelles conservent d'intéressants objets mobiliers. Dans la première, c'est un retable de pierre datant de la Renaissance, très mutilé, représentant l'Adoration des Mages. Un autre retable sur lequel figure le Christ au milieu des apôtres eten fort relief, qui se trouvent dans la seconde chapelle, sont expressément mentionnés dans le testament daté de 1529 de Jean Bengy, fondateur de la chapelle. Les initiales de ce dernier sont peintes sur un écu décorant le retable. Près de la porte latérale sud, un bénitier de pierre porte inscrit sur sa vasque le millésime 1584.

une Santa Casa de Lorette

A l'extérieur, la tour occidentale, élevée en 1397 par le maître d'oeuvre Guillaume Paquault et endommagée par l'incendie de 1569, n'offre plus guère d'intérêt.

Les première et deuxième chapelles latérales sud, couvertes d'un toit en pavillon, se font remarquer l'une par ses élégants contreforts d'angle amortis par des pinacles, l'autre par sa corniche ornée d'un rang d'oves, seul détail de la Renaissance dans cette construction encore entièrement gothique, qui fut élevée, nous l'avons vu plus haut, avant 1529.

Entre ces deux chapelles, s'ouvre la porte latérale sud de la nef qui date du XIIIe siècle, ainsi que le prouvent les chapiteaux à crochets des colonnettes des piédroits. L'absence de trumeau est particulièrement regrettable.

Sa destruction ne remonte qu'à 1824.

FENÊTRE D'UNE CHAPELLE RAYONNANTE

Toujours du côté sud, on notera dans le voisinage de la chapelle rayonnante la présence d'une tourelle d'escalier de plan carré, et à côté de cette tourelle la fenêtre ouverte en 1384 et dont le réseau est entièrement conforme aux stipulations du contrat qui en prescrit l'exécution.

Les chapelles rayonnantes et le déambulatoire, construits en calcaire lacustre du Berry, dont la teinte rougeâtre est due à la présence de l'oxyde de fer, constituent un bel exemple d'architecture romane.Les contreforts-colonnes épaulant les chapelles sont surmontés de chapiteaux qui se confondent avec les modillons de la corniche. Celle-ci se compose, comme d'autres corniches berrichonnes signalées par M. Deshoulières, notamment dans les églises de Chalivoy-Milon, de Flavigny, de Lignières, de Thaumiers, etc., d'une tablette portée par de petites arcades dont la tranche est creusée en segment de sphère.

La fenêtre de la chapelle rayonnante sud est encadrée par une archivolte dont le décor de palmettes juxtaposées et opposées l'une à l'autre rappelle d'une manière étonnante celui des voussures de l'arcade nord de la façade de l'église d'Aulnay-de-Saintonge. Cette archivolte retombe sur des colonnettes exécutées au tour, dont le fût est cerclé d'anneaux de pierre réservés en faible saillie, suivant une technique qu'on retrouve dans nombre d'églises berrichonnes de l'époque romane.

Le Berry, carrefour entre la Bourgogne, l'Auvergne et les régions de l'ouest, était prédisposé par sa situation géographique à subir l'influence de ces foyers particulièrement actifs d'art roman. On sait que la composition de tout un groupe de façades, les cônes imbriqués de certains clochers, la présence de colonnettes exécutées au tour avec réserve d'anneaux de pierre de faible saillie, etc., sont autant de caractères trahissant, dans une série d'églises berrichonnes, des influences venues de l'ouest.

Mais la plupart du temps ces caractères n'apparaissent qu'isolément. Au contraire, l'église que nous étudions en présente un ensemble des plus remarquables. Rappelons le plan en quatre-feuilles des piles du rond-point, les contrefortscolonnes, le type de la corniche du déambulatoire et des chapelles rayonnantes, le chapiteau à l'éléphant, les colonnettes exécutées suivant la technique déjà décrite, le style de l'archivolte de la fenêtre d'axe de la chapelle rayonnante méridionale, autant de détails qui évoquent avec une intensité singulière quelques-unes des traditions constructives et décoratives de l'art roman de l'ouest.

On serait presque tenté de faire intervenir également les traditions architecturales poitevines à propos du plan à déambulatoire et à chapelles rayonnantes, si rare en Berry à l'époque romane, et à propos aussi du système d'équilibre de la nef sans fenêtres prévue pour recevoir une voûte en berceau et flanquée de bas-côtés voûtés, si ce plan et ce système n'avaient été employés aussi ailleurs et sur une vaste échelle.

Le mérite singulier de l'église de Dun-sur-Auron consiste donc à réunir dans une synthèse très significative tout un ensemble de caractères qui trahissent clairement leur origine.

Cet édifice est l'un des témoins les plus sincères du rayonnement à travers le diocèse de Bourges de la puissante école romane de l'ouest, phénomène qui n'est que la transposition dans le domaine artistique des rapports de toutes sortes noués de longue date entre deux régions voisines, et que la route antique de Bourges à Poitiers, segment de la grande voie militaire de Lyon à Saintes par Autun, construite sur l'ordre d'Agrippa, avait sanctionnés dès l'époque gallo-romaine.

Dun-sur-Auron est à 13 km de Meillant.

BIBLIOGRAPHIE

— Buhot de Kersers, Histoire et statistique monumentale du département du Cher, t. IV, p. 95.

— Deshoulières, Les églises romanes du Berry, dans Bull. Monum., 1909, p. 469 ; Nouvelles remarques sur les églises romanes du Berry, dans Bull. Monum., 1922, p. 5, et Les églises du Cher (sous presse).

— Paul Moreau, Histoire de Dun-le-Roi, 1896, t. II, pp. 319-378.

Le beffroi de Dun-sur-Auron

Les remparts de Dun-sur-Auron

Vieille porte dans Dun-sur-Auron

Pour compléter cette étude, un remarquable ouvrage réalisé par "Les Amis du vieux Dun", achevé d'imprimer en 2012, est disponible à La Maison de la Presse, 5 place Gustave Vinadelle, 18130 Dun-sur-Auron.

(1) Paul Moreau, Histoire de Dun-le-Roi, t. II, p. 320.

(2) Ces marchés ont été publiés par P. Moreau, op. cit., t. II, pp. 324 et suiv., d'après une transcription du XVe siècle conservée à la mairie de Dun. Les fautes de lecture dont fourmillent ces textes sont dues au copiste du XVe siècle.

(3) Ce type de supports est rare à cette place, suivant la remarque de notre confrère M. A. Rhein, qui en a noté des spécimens à Saint-Jouin-de-Marnes (Deux-Sèvres) et à Vertheuil en Médoc. Il en existait également à l'abbatiale de Saint-Aubin d'Angers (musée Saint-Jean, n° 3089). Cf. Congrès archéologique d'Angers et Saumur, 1910, t. I, p.114.

(4) Paul Moreau. op. cit., t. II, p. 343. Extrait du testament de Jean Bengy concernant ladite chapelle. Le même document mentionne la commande de deux oeuvres de sculpture encore en place aujourd'hui dans la chapelle : « Je veux et ordonne qu'en mad. chapelle soit fait un contre-table d'autel de pierre ouvré en massonnerie et douze images des douze apostres et une image de Nostre-Seigneur au milieu élevée, et que les d. images soient peintes très richement et pareillement l'image de Nostre-Dame de Lorette. »

(5) Ibid. p. 348.