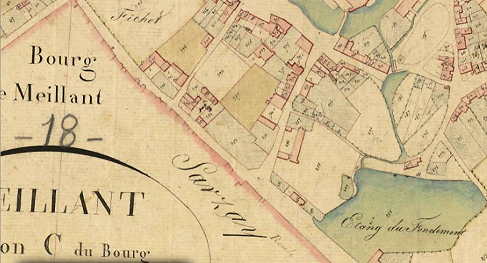

Sur ce plan se voit le chemin allant de la croix au château, appelé aujourd'hui rue Sainte-Catherine. Se voit aussi celui allant de la croix à l'étang du Fondement.

Le haut de l'enclos est bordé par le chemin appelé rue au Pape, et chemin du moulin. Dans l'enclos, tout près de l'étang, est la « pêscherie ». La croix, détruite à la Révolution, ne se voit pas sur le cadastre de 1826, mais existe sur un cadastre fait par le duc de Charost et conservé au château.

LE PRIEURÉ

SAINTE-CATHERINE

DE MEILLANT

par R Challet

Curé

1984Plan de l'étude

Les origines du prieuré

Du XIVe siècle à la sécularisation de Déols

De la sécularisation de Déols à la Révolution Française

La Révolution et la liquidation du prieuré

De la Révolution à nos jours

1- La chapelle

2- Le bâtiment d'habitation du prieur

Les noms de quelques prieurs et desservants

Les terres du prieuré

NOTES

Au cœur de Meillant se trouve la rue Sainte-Catherine. Autrefois rue principale du bourg, elle menait au pont-levis du château. Son nom perpétue le souvenir d'un ancien prieuré dont les bâtiments et la chapelle subsistent encore. Mais depuis longtemps déjà ils ont été désaffectés et réduits à des usages profanes.Les origines du prieuré

Dans ses « Recherches Historiques », le chevalier de Saint-Amand écrivait en 1844 qu'on ne saurait guère douter qu'il faille attribuer à l'abbaye de Saint-Amand, fondée en 620, l'honneur de la fondation des prieurés de Saint-Pierre-de-Colombier, de Saint-Pierre-Les-Étieux, de Drevant, de La Celle-Bruère, de Sainte-Catherine de Meillant, etc… Cette affirmation, si elle était vérifiée, pourrait faire remonter assez loin dans le temps les origines de notre prieuré. Hélas, la fondation même d'une abbaye à Saint-Amand au VIIe siècle n'est pour le moment étayée par aucun document archéologique ou historique. (1)

En fait, aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire, Meillant, au plan ecclésiastique, a toujours dépendu de l'abbaye de Déols. Mais jusqu'où peut-on remonter ?

Peut-être jusqu'en 917. Cette année-là, Ebbes de Bourges, premier seigneur de Déols, fonde l'abbaye de Déols qu'il confie à Bernon, premier abbé de Cluny. Son suzerain, Guillaume le Pieux, comte et duc d'Aquitaine, assiste à la cérémonie de fondation et confirme les donations faites par Ebbes à la nouvelle abbaye. (2)

La même année, Guillaume le Pieux et sa femme Ingelberge, par un document qui porte aussi la signature d'Ebbes, donnent à l'abbaye la totalité des biens qu'ils possèdent en pays biturige dans la « Vicaria Melliancensis » (3). Plusieurs historiens reconnus ayant identifié cette « Vicaria Melliancensis » avec Meillant (4), acceptons leur identification.

Une chose cependant est curieuse : dans aucun autre texte ancien le nom de Meillant n'est écrit avec une terminaison en « acum » ou compatible avec elle. On trouve : Meilent (5), Mellanum (6), Meillent (7), Melian (8), Mellent (9), Meglent (10), Mellantum, Melhant, Mellant (11), etc… sans oublier le disparate Mediolanum (12) et le tardif Mellianis de Jean Calvin (13). Une autre chose surprend : c'est le mot « vicaria » accolé à Meillant. Dans un texte de cette époque ce mot ne peut signifier qu'une chose : Meillant aurait été une viguerie, autrement dit le siège d'une circonscription territoriale des temps carolingiens, circonscription qui allait bientôt devenir une châtellenie (14). Mais on aimerait que cela soit confirmé par d'autres documents.

Quoiqu'il en soit, deux siècles plus tard il n'y a plus d'hésitations. Meillant appartient bien à Déols. Une bulle, magnifiquement calligraphiée, du Pape Pascal II , datée du 13 septembre 1115 et conservée aux Archives Nationales, mentionne l'église de Meillant et la chapelle de Saint Rhomble. Notons que cette bulle énumère en détail les possessions de Déols. Voici la partie qui nous concerne : « Le monastère de La Celle avec sa paroisse et la chapelle Saint-Pierre (Bruère), la chapelle Saint-Germain (probablement Farges) et ses autres dépendances ; l'église de Meillant avec la chapelle de Saint Rhomble ; … » Aussitôt après il est question d'Arpheuilles. Aucune mention de notre prieuré. Certainement, s'il avait existé à cette date, la bulle n'aurait pas omis d'en parler. (15)

Cinquante ans plus tard, en 1162, deux documents parlent d'un chanoine Eudes de Meillant. Vérification faite, il ne s'agit ni du curé, ni d'un prieur, mais d'un chanoine de la cathédrale Saint-Etienne de Bourges. On peut d'ailleurs s'interroger sur sa situation canonique. Les deux actes contiennent les mêmes noms dans le même ordre ; d'abord les archidiacres, parmi lesquels Roscelin archidiacre de Bruère, l'écolâtre Eudes, puis les prêtres, un diacre, un sous-diacre, et enfin quelques noms sans qualification aucune, dont celui d'Eudes de Meillant. Notre chanoine n'était sans doute qu'un simple clerc tonsuré, peut-être même un laïc originaire de Meillant. (16)

En août 1182, Raoul, seigneur de Cluis, et sa femme Agnès, dame de Meillant, donnent à Guillaume, abbé de Noirlac, cinq sols de rente sur le moulin de Crosel (17). Ce moulin était situé à quelques quatre-vingt mètres de l'actuelle chapelle Sainte-Catherine. Les deux premiers témoins de cette donation sont Gérald Rabasteuz, chapelain de Meillant, et le prêtre Raymond. L'acte ne précise pas les fonctions de Raymond. Il ne dit même pas s'il avait quelque attache avec Meillant, ce qui est pourtant probable car tous les autres témoins sont Meillantais. Quelqu'un aurait peut-être pu nous renseigner : Maître Humbert, ancien archidiacre de Bruère (18). Mais en janvier de cette même année il avait décliné le chapeau d'archevêque de Bourges et accepté celui d'archevêque de Milan. En avril de l'année suivante il allait être promu cardinal, au titre de Saint-Laurent in Damasio, et allait devenir Pape le 25 novembre 1185 sous le nom d'Urbain III (19).

En novembre 1211, Guillaume de Chauvigny, seigneur de Châteauroux, accorde une charte de franchise aux habitants de Meillant. Cette charte nous est connue par les lettres de confirmation données par Jean, comte de Sancerre, le jour après la Toussaint, en l'an du Seigneur 1269 (20). De son texte très bref, douze lignes seulement, le seul passage contenant des indications de lieux ou d'établissements est le suivant : « J'ai bâti une ville franche dans mon château de Meillant, à savoir : de l'étang du Crosel jusqu'au cimetière, et de la tête du pré jusqu'au Chéré. » Aucune mention n'est faite de l'église, qui existait pourtant un siècle plus tôt, ni d'un quelconque prieuré.

Mais enfin voici du nouveau ! En 1226, par acte passé devant Pierre, archiprêtre de Châteauneuf-sur-Cher, la dame Puella, veuve du chevalier Aimery Terry, du consentement de sa fille Lucie, donne à l'abbé Hélie et aux frères de l'abbaye de la Maison-Dieu-sur-Cher, qu'on appellera plus tard Noirlac, « une certaine place située, à ce qu'on dit, dans le castrum de Meillant, devant le cellier du prieur de Meillant » (21). En 1226 il y avait donc un prieur à Meillant. Depuis quand ? L'acte ne le dit pas. Etait-il résident ? -cela n'est pas dit non plus. Mais il y possédait des biens : un cellier, donc aussi des vignes. Ce cellier était situé dans le « castrum », autrement dans l'enceinte de Meillant. Si le bourg de Meillant a vraiment eu une enceinte, comme ce texte le laisse entendre, et Buhot de Kersers l'affirme, il n'en reste plus trace depuis fort longtemps. Une chose, en tout cas, est remarquable : comme nous allons le voir maintenant, le prieur n'avait pas de chapelle prieurale et cette situation allait durer encore plus d'un demi-siècle. Ce fait pousse à se demander si, à cette époque, le prieur n'était pas aussi curé de la paroisse, malgré les décrets romains interdisant aux religieux se remplir cette fonction.

C'est seulement cinquante-neuf ans plus tard, le 27 juillet 1285, que l'abbé de Déols envoie une supplique à l'archevêque de Bourges, lui exposant qu'il serait utile, comme aussi au prieur du lieu, de disposer d'une chapelle, ou tout au moins d'un oratoire à Meillant. Il promet que cette chapelle n'aurait ni fonds baptismaux, ni cimetière, ni cloche, et ne causerait donc aucun préjudice au curé (22). Il ressort de cette supplique que le prieur était un moine de Déols, que le prieuré à cette date n'est pas uni à la paroisse et que le curé est un prêtre séculier. Si l'hypothèse émise quelques lignes plus haut était exacte, la date de la supplique nous indiquerait à peu près celle du passage de la charge paroissiale au clergé séculier. Remarquons tout de suite que les promesses faites par l'abbé ne seront tenues qu'en partie. Plus tard, la chapelle sera dotée d'un clocher et d'une cloche. Quelques restes humains, trouvés à proximité lors de l'installation du service d'eau, ne permettent pas pour autant d'affirmer que la chapelle ait eu un véritable cimetière, mais soulèvent néanmoins la question.

Du XIVe siècle à la sécularisation de Déols

Quelques années avant la guerre de Cent Ans, il est de nouveau question du prieuré dans un livre de comptes de Jean Bertrand, chanoine d'Ahun et de Bourges. Ce livre, conservé aux archives vaticanes et publié par M. de Laugardière, contient la liste des établissements religieux du diocèse de Bourges et le détail des sommes versées par chacun d'eux au Pape Jean XXII en 1327 (23). Il s'agissait d'une sorte de don gratuit, mais pourtant obligatoire : tous ceux refusant de le payer étant taxés d'autorité. On sait que Jean XXII, natif de Cahors, était Pape d'Avignon et régna de 1316 à 1334 (24). Jean Bertrand parcourut tout le diocèse en trente-deux jours, ce qui à cette époque était, semble-t-il, un exploit. Laugardière pense qu'il rencontra curés et prieurs au siège de chaque archiprêtré. Le prieur de Meillant paya vingt-cinq sols, comme ceux d'Arpheuilles et d'Allichamps ; celui d'Uzay, sans doute pour lui-même et pour le curé de Venon, en versa cinquante. Il n'est pas question du curé de Farges.

Le martyre de sainte Catherine d'Alexandrie,

Musée Unterlinden, Colmar,

10 avril 2017Au siècle suivant, dans son testament du 25 février 1471, Anne de Bueil, épouse de Pierre d'Amboise, demande à être ensevelie au couvent de Sainte Claire à Bourges et, entre autres legs, laisse à l'Hôtel-Dieu de Meillant six « lincieuls », et « au prieur de l'église parrochialle de Meillant vingt sols tournois de rente annuelle et perpétuelle pour anniversaire perpétuel pour le salut et remède de son âme » (25). L'expression « prieur de l'église parrochialle » sous-entend l'union des bénéfices paroissial et prieural.

Vitrail de l'Annonciation,

(dit de Jacques Coeur)

cathédrale Saint-Etienne de Bourges :

sur la droite l'épouse de Jacques Coeur

sous les traits de

Sainte Catherine d'Alexandrie

En 1503, pour la première fois, nous lisons le nom d'un prieur : Charles Regnault. Il est prieur curé (26). Neuf ans plus tard il sera curé de Charenton-du-Cher (27).

À la fin de ce XVIe siècle, « vénérable personne messire François Ludot, prieur de Meillant », dans son testament reçu par le notaire Sabourin le 14 décembre 1590, lègue trente-trois écus soleil aux Carmes de Saint-Amand (28). « Les religieux sont tenus de dire et célébrer en ladite église des Carmes une grande messe du Sacrement de l'Autel à chacun jour de jeudy par chacune semaine ». Le 20 novembre 1598, son exécuteur testamentaire, François Labe, bourgeois et marchand à Saint-Amand-Montrond, remet ce legs aux Carmes après un certain nombre de transactions : un certain Louis Mestenier, marchand boucher demeurant rue Fradet au faubourg de Saint-Amand, lui avait signé le 27 février une reconnaissance de dette pour le montant de trente-six écus soleil. En remboursement de cette dette, il cède à François Labe une vigne située au terroir et vignoble de Barberousse et contenant l'œuvre de six hommées de vigne. François Labe, à son tour, cède cette vigne à religieuse personne François Rochereux, prieur du couvent Notre Dame des Carmes, en règlement du legs.

Mais voici la commende. Le 16 mai 1619, Claude Béné, « prebstre, prieur commandataire du prieuré de Meillan, chanoine de l'église Notre-Dame de Laon, aumosnier de Monseigneur l'évêque de Laon et son promoteur…, baille, à titre de ferme et adcense, à Claude de La Meulle, marchand demeurant à Meillan, tout le revenu ordinaire et extraordinaire de son dit prieuré de Meillan en quoy qu'il se consiste et comporte : appartenances et dépendances, toutes terres, prés, cens, rentes, dixmes de bledz, de vin, lenages, charmages, terrages et tous autres droitz et debvoirs » (29). Remarquons cependant qu'il se réserve et exclut du bail « la maison et jardin presbytéral et tout le revenu d'iceulx », ainsi que « tout le dedant de l'église dudit Meillant : fonts, offertes ou autres choses » auxquels le sieur de La Meulle ne pourra prétendre. Il se réserve aussi la dîme de Givry qui, notons-le, fut payée à la paroisse de Meillant jusqu'en 1905 (30). Le bail est conclu pour cinq ans. Le sieur de La Meulle paiera au prieur commendataire cent cinq livres par an et versera trois livres chaque année au maçon Christophe Duchassin pour l'entretien des murs d'enclos du prieuré. En outre, de La Meulle s'engage à payer « par-dessus le prix de la dite ferme la somme de trente-six livres par chascun an au prebstre qui sera le prieur et desservira ledit prieuré ». Il est clair, d'après le texte de ce contrat, que Claude Béné possédait à la fois le bénéfice du prieuré et celui de l'église paroissiale. Les registres paroissiaux nous apprennent par ailleurs qu'il ne remplissait personnellement ni les fonctions prieurales, ni les fonctions curiales. Elles étaient assurées respectivement par Georges Carlat et par Léonard Delaporte (31).

Nous voyons ici, sur une toute petite échelle, le système de la commende : les biens d'Eglise, destinés à assurer le culte, à soulager les pauvres, à entretenir les bâtiments et à faire vivre moines ou prêtres, étaient attribués à des dignitaires non-résidents qui, trop souvent, les considéraient comme leurs biens propres et essayaient d'en tirer le plus grand profit possible, ne laissant aux desservants que la portion dite « congrue ».

Un des résultats de la commende fut la ruine spirituelle et matérielle qui aboutit finalement à la disparition de bon nombre d'abbayes. Ce fut le cas de Déols. Le prince de Condé, qui avait acquis en 1612 le marquisat de Châteauroux, obtint d'être nommé abbé laïc de Déols. Cette situation fut définitivement réglée le 29 décembre 1622 par le Pape Grégoire XV qui publia une bulle de sécularisation de l'abbaye, bulle mise en application par sentence de l'Official de Bourges en date du 8 juillet 1623. Monsieur le Prince put alors, en toute légitimité nommer les titulaires des prieurés, cures, vicaireries ou chapelles, ayant jusque alors dépendu de Déols. De ce jour-là, le prieuré et la paroisse de Meillant passèrent donc à la nomination de Monsieur le prince (32).

De la sécularisation de Déols à la Révolution Française

Aux archives municipales de Saint-Amand-Montrond se trouve un cahier de seize pages, dont cinq blanches. Ce cahier, malheureusement, n'est ni daté, ni signé. Les noms des personnes qu'on y trouve, ainsi que l'écriture, donnent tout lieu de penser qu'il fut rédigé entre 1610 et 1630. Sa première page mérite d'être citée in extenso, car elle donne une image très nette du prieuré à cette époque et détermine indiscutablement son emplacement. La voici :

« Héritaiges du prieuré de Meillant. Premièrement le lieu dudict prieuré, situé et assis au bourg de Meillant, consistant en deulx chambres à cheminée, avec une cave au-dessoulz de l'une desdites chambres, une chappelle joignant ladicte cave appellée chappelle de sainte Catherine, avec une petite chambre bastie à neuf le long de l'une desdites chambres, le tout couvert de thuilles sauf le clocher de ladicte chappelle qui est couvert d'aisil, court au davent ; icelle maison et chappelle renfernées de muraille, jardin derrière, dans lequel jardin il y a une pescherie, plus la mazure d'une grange enclose dans ledict jardin ; le tout tenant et joignant ensemble, contenant en tout huit boisselées de terre ou environ, qui jouxte d'une part le chemin tendant de la croix Regnard à l'étang du Fondement, d'autre jouxte l'estang dudict Fondement, et jouxte la rue au Pape tendant de la chaussée dudict Fondement à la maison de prudent homme Pierre Ternat d'autre part… » (33)

Les pages suivantes, d'une écriture de page en page plus difficile à déchiffrer, décrivent les propriétés du prieuré : trente-six pièces de terre d'une surface totale de 210 boisselées, 19 septerées et 3 modines, mesure de Meillant, plus six pièces de prés « contenant » 18 chartes de foin (34).

Une autre pièce du même dossier est un brouillon de contrat pour faire « le bornement et divisions des terres et héritages du prieuré de Meillant avec le seigneur dudit Meillant et autres propriétaires d'héritages voisins… de telle sorte qu'estant ce quy le terroir compris entre lesdites bornes sera et appartiendra audit prieuré ». Cette pièce n'est ni signée, ni datée, et on ne peut dire si le bornage projeté a eu lieu (35).

Pendant tout le XVIIe siècle, Meillant appartint à la famille des Brichanteau, dont l'influence toucha jusqu'au domaine de la religion. Antoine de Brichanteau, marquis de Nangis, amiral de France, avait épousé Antoinette de La Rochefoucauld, dame de Lignières, dont il eut quatorze enfants, et était devenu seigneur de Meillant du chef de sa femme. Leur huitième enfant, Benjamin, moine profès de l'abbaye Sainte Geneviève de Paris en devint abbé. Il fut plus tard nommé coadjuteur de l'évêque de Laon, auquel il succéda en 1612 (36). Pendant son épiscopat Claude Béné, chanoine de Notre Dame de Laon, son aumônier et promoteur, devint prieur commendataire de Meillant. À la mort de Benjamin, son frère Philbert, le neuvième enfant, lui succéda sur le siège de Laon (37). De 1628 à 1631, Jean Vallanet, son aumônier, fut prieur-curé de Meillant (38).

Mais Philbert en était prieur commendataire comme nous l'apprend le relevé des inscriptions de deux cloches de l'église paroissiale, relevé fait par le curé Claude Estienne Lerasle en 1763 (39). Une des cloches portait l'inscription : « A été fondue en 1641 par haut et puissant seigneur messire Philbert de Brichanteau, évêque et duc de Laon, prieur de Meillant… » Une autre inscription apporte les précisions suivantes : « Philbert de Brichanteau… pour l'affection qu'il portait aux habitants de Meillant, en a eu le prieuré qu'il a fait construire et bâtir… »

Philbert de Brichanteau fit-il vraiment construire et bâtir le prieuré ? Si on peut se méfier de l'exactitude littérale des relevés du curé Lerasle, il semble qu'on puisse accepter sans crainte la véracité de leur contenu (40). Ainsi, on peut affirmer sans hésitation que Philbert fit bâtir tout au moins la chapelle qui existe encore aujourd'hui.

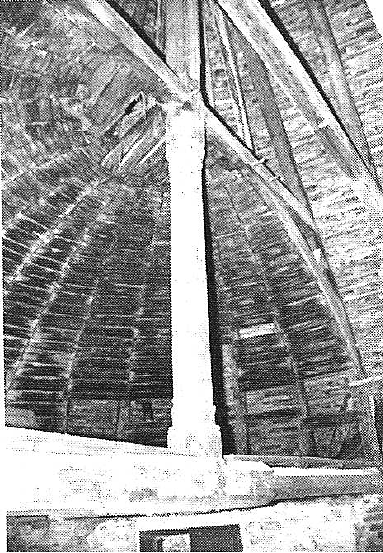

Sa charpente, le style de sa porte d'entrée

et de ses portes latérales, les couches alternées de briques rouges (recouvertes de crépi vers 1985) et de pierres blanches de la façade et des fenêtres sont compatibles avec cette période.

Nous savons par ailleurs que son blason, surmonté de la couronne ducale et du chapeau épiscopal, ornait le retable de l'autel.

Transporté avec celui-ci à l'église de Saint-Pierre-les-Étieux au tout début du XIXe siècle, il fut ramené à Meillant en septembre 1880 et se trouve depuis lors dans l'église paroissiale de Meillant, en bas de la nef, au-dessus de la porte (41).

Autel de l'église de Saint-Pierre-les-Etieux,

autrefois autel de la chapelle du Prieuré Sainte Catherine de Meillant

Blason de Philbert de Brichanteau, surmonté de la couronne ducale et du chapeau épiscopal,

qui ornait le retable de l'autel de la chapelle du Prieuré Sainte Catherine,

maintenant dans l'église de Meillant.

Il est possible aussi, mais on ne peut l'affirmer, que Philbert ait fait construire l'étroite et petite maison qui se voit encore en bordure de la rue une vingtaine de mètres à gauche de la chapelle.Elle n'existait pas au début du XVIIe, mais en 1767 elle servait d'écurie. Il est regrettable que récemment, lors de transformations importantes ayant pour but d'en faire une maison d'habitation, une pierre sculptée portant une inscription latine ait été détruite. Quant au bâtiment principal, parallèle à la rue, il est en grande partie antérieur à Brichanteau. Sa salle centrale, sous laquelle est une cave, est aisément reconnaissable. Mais ici encore on doit déplorer la destruction récente de deux vieilles portes et des blasons sculptés dans la pierre qui les ornaient. De la pièce de droite, incendiée à au moins deux reprises, seules sont identifiables une porte en plein cintre ornée d'un écu à l'ancienne, et les restes d'une vieille fenêtre murée. Le reste de la pièce, servant aujourd'hui de grange, donne l'impression très nette d'avoir été rebâti. Pour ce qui est de la partie du bâtiment située à gauche de la pièce centrale, il est possible qu'elle ait été ajoutée aux deux pièces préexistantes par l'évêque de Laon. Mais elle a été tellement transformée au cours des siècles, et tout récemment encore, qu'il est impossible de l'affirmer.

Pour la petite histoire, notons ici que Philbert de Brichanteau mourut le 21 décembre 1652 (42). Selon ses intentions, son cœur fut placé dans la petite chapelle de la Trinité-sur-le-Bourg à Laon, une partie de ses entrailles aux Capucins de Laon et l'autre dans l'église d'une congrégation religieuse qu'il avait établie ; son corps fut porté à Meillant « dans le Bourbonnais » et déposé dans l'église paroissiale où il est toujours (43). Son monument funéraire fut détruit à la Révolution, mais « la grande balustrade de pierre magnifiquement sculptée qui fermait sa chapelle funéraire », l'actuelle chapelle de la Vierge, existait encore en 1876 (44).

Un siècle après sa construction par Brichanteau, la chapelle n'était pas dans un état reluisant. Témoin ce que nous lisons dans le registre des visites pastorales de Monseigneur de La Rochefoucauld : « Le dit jour (lundy) neuf juin mil sept cent trente-deux, nous Patriarche Archevêque susdit, accompagné comme dessus, nous nous sommes transportés en la chapelle de sainte Catherine située au bourg de ladite paroisse de Meillant, en laquelle ayant été introduit nous avons remarqué que la fenêtre qui est au haut du pignon n'estant ny vitrée ny bouchée cause beaucoup de vent, ainsy que les quatre croisées qui donnent jour dans ladite chapelle, de manière qu'on ne peut y célébrer sans danger, sur quoy et ci requérant notre promoteur nous ordonnons que ladite fenêtre qui est au haut du pignon et les deux croisées qui sont les plus près de la porte seront murées et que les deux autres qui donnent le jour sur l'autel seront vitrées ; jusqu'à ce deffendons à tous prestres d'y célébrer. Fait et arrêté en ladite chapelle les jours et ans que dessus.

Fred. P.P. Arc. De Bourges ; Jacquemet, procureur » (45).

Ces ordres furent exécutés. Lors des travaux entrepris en 1981 par le propriétaire actuel (en 1984) pour rendre la chapelle plus habitable, le décapage des murs mit à jour les deux fenêtres, qui avaient bien été bouchées avec de la maçonnerie, et révéla aussi que les deux fenêtres du sanctuaire, originellement identiques en taille et en forme à celles de la nef, avaient été réduites et modifiées. Nous verrons plus loin la raison de ces modifications. Quant à la fenêtre en haut du pignon, fut-elle murée alors et rouverte ensuite ? Le fait est qu'elle existe toujours, fermée par un simple volet de bois.

Trente-trois ans plus tard, en 1765, un état du prieuré de Meillant « sous l'invocation de Sainte Catherine » fut établi après la mort du prieur Blanduret de La Maisonfort. Il est très concis : « une maison prieurale où il y a quelques réparations à faire. Quelques pièces de prés. Une vigne, située près de Saint-Amand, adcensée au sieur Pajonnet, prieur d'Allichamps, moyennant 24 livres. Deux autres vignes, l'une de 30 livres et l'autre de 20 livres. Environ 280 boisselées de terre données à plusieurs particuliers de Meillant pour un boisseau de blé pour chaque boisselée, mesure de Meillant. Il y a aussi une chapelle, un calice et des ornements pour dire la messe.

Le revenu du prieuré est le suivant :

François Aury pour la ferme des Prés, 50 livres ;

François Pajonnet pour la ferme de la vigne, 24 livres ;

Claude Estienne Lerasle, curé de Meillant, pour la ferme de la maison, 24 livres ;

280 boisselées de terre à 150 livres.

Soit un total de 248 livres.»

Il est dit aussi, et c'est la première fois, que le prieuré est maintenant à la nomination du roi (46).

L'acte dont on vient de parler mentionnait une maison prieurale « où il y a quelques réparations à faire ». C'était peu dire. Blanduret de La Maisonfort avait certainement été plus intéressé à tirer profit de son bénéfice qu'à l'entretenir « en bon père de famille ». Le procès-verbal de l'état des bâtiments et dépendances dressé, le 7 avril 1767, en présence de Louis Pierre Bonnet de Sarzay, bailli civil et criminel de Meillant et du procureur Jean Guichard, nouveau prieur, en fait foi :

la petite chambre située au nord, a été incendiée en 1754. Il n'en reste plus que les quatre murs, la cheminée et une croisée munie de neuf barreaux de fer. Il en coûterait 400 livres pour la réparer.

La grande chambre qui suit, dont l'entrée est « au midy participant au couchant », a besoin d'être recrépie et blanchie. La poutre qui soutient le solivage est complètement cassée et « étayée par deux potences ». Les châssis dormants et battants des deux croisées sont en mauvais état. Coût estimé des réparations : 40 livres.

Dans la chambre suivante, le carrelage est cassé en deux ou trois endroits, et les châssis des deux croisées sont hors d'usage. La pièce est également à recrépir et à blanchir. Coût : 40 livres.

Dans le corridor et le cabinet qui suivent, il faut recrépir, blanchir réparer le châssis d'une croisée et mettre des contrevents : 36 livres.

Dans la boulangerie, le carrelage qui est « de pierres taillées de La Selle » est rompu et cassé. Il convient de totalement réparer, recrépir et blanchir les murs. Les vitrages des deux croisées qui sont à l'orient sont en partie cassés. La croisée qui donne sur la cour est seulement garnie de six barreaux de fer et de deux contrevents.

Les deux portes d'entrée, de l'un et de l'autre côté, doivent être refaites à neuf : seuls les gonds et les bandes peuvent servir. Coût des réparations : 120 livres.

Le four de la boulangerie a besoin d'être « décomblé » et sa voute recouverte : 6 livres.

Le grenier de la boulangerie est tout juste bon à y mettre du foin et de la paille. La charpente est à refaire. Le reste de la couverture est aussi à réparer. Il en coûtera 400 livres.

Quant à la petite écurie, « du côté d'occident », elle n'a ni solivage, ni plancher, et il est nécessaire d'en repiquer la couverture en plusieurs lieux : 40 sols.

Les murs de clôture, à l'exception de l'encoignure qui tient de la rue du moulin (l'ancienne rue au Pape), qui a besoin d'être refaite, sont en assez bon état, mais ont besoin d'être recrépis des deux côtés « à chaux vive et sable de rivière » : 400 livres.

Et la description continue avec de plus en plus de détails. « Avons remarqué que derrière du four de ladite boulangerie sont des vestiges d'un ancien bâtiment que les dits habitants disent n'avoir jamais vu que dans son état actuel, que même les murs écroulés ont enterré le four qu'il faut faire décombler.

En outre la porte d'entrée de la cour a besoin d'être refaite à neuf, et il faudra la clef du cintre du grand portail, ce qui coutera trois livres. De là nous sommes entrés dans la chapelle, et ledit expert nous a rapporté que le lambris doit être repiqué à neuf parce que le bois ne vaut rien, qu'il faut un contrevent à la fenêtre du clocher, la couverture a besoin d'être repiquée, et que les quatre pièces principales qui soutiennent le beffroi sont pourries par les tenons, et que la croix de Saint André est aussi pourrie, et que pour réparer le tout il en coutera la sommes de 3 000 livres. »

La description se termine par l'inventaire scrupuleux de tous les objets de culte : « Ce fait, nous avons fait ouverture d'un coffre dans lequel se sont trouvés : une chasuble des quatre couleurs doublé d'étamine noire gaufré, étole et manipule, voile et bourse de même étoffe, dans laquelle bourse sont deux purificatoires, deux corporaux, quatre lavabos, plus une aube, son cordon garni de ses glands, un amict et trois nappes de toile commune dont deux plus petites que la troisième, trois cartons neuf, un tapis de Bergame pour couvrir l'autel, un missel et son pupitre de bois de noyer et neuf, un calice d'argent et sa patène, le calice doré dans sa coupe et la patène par le dessus, l'un et l'autre en bon état enveloppés d'une chemise de toile dans un étui de cuir bouilli et doublé d'étoffe verte, plus enfin deux burettes d'étain. Avons le tout fait remettre dans le dit coffre, la clef duquel a été reprise par le procureur dudit sieur prieur… » (47)

Et par-dessus le marché, « le sieur Blanduret de La Maisonfort est mort insolvable et sans ressource à pouvoir venger le mauvais état où il laisse ce bénéfice » (48).

En additionnant les sommes ci-dessus énumérées, on arrive à un total de

1 782 livres, soit plus de sept années de revenus. Malheureux bénéficiaire !

Tel était l'état du prieuré quelques vingt ans avant la Révolution.

Extrait de la carte de Cassini, XVIIIe siècle

La Révolution et la liquidation du prieuré

Le 26 novembre 1790, deux experts, Guillaume Picot, marchand fermier demeurant à Segogne, paroisse d'Arpheuilles, et Gilbert Porcheron, marchand fermier demeurant en la ville et paroisse de Saint-Amand-Montrond, tous deux nommés par le district et municipalité de cette ville, se rendirent à Meillant pour procéder à l'estimation des domaines nationaux, et notamment du prieuré (49).

Guillaume Picot était certainement un expert en la matière. Depuis plus d'un siècle, les Picot, de père en fils, avaient été fermiers des terres de Meillant sises en la paroisse d'Arpheuilles. Presque toutes les pierres tombales de l'église d'Arpheuilles recouvrent des membres de leur famille, au point que Buhot de Kersers n'a pas craint d'écrire : « Les Picot, qui n'étaient pas seconds dans Rome, étaient évidemment les premiers dans Arpheuilles » (50).

La description que ces deux experts nous ont laissé des bâtiments correspond pour l'essentiel à celle de 1767 : une chapelle, deux chambres, une boulangerie et une cave. Mais l'écurie est devenue boutique de taillandiers et la superficie enclose dans les murs n'est évaluée qu'à cinq boisselées au lieu de huit. Peut-être n'ont-ils pas pris compte de la surface occupée par les bâtiments et par la cour. D'autre part, ils ne mentionnent plus que 24 pièces de terrain cultivable d'une superficie totale de 60 arpents environ, et deux parcelles de prés. Le prieuré est estimé valoir 1 000 livres et ses terres 9 337 livres.

En 1792, les bâtiments et la chapelle du prieuré ainsi que son jardin furent achetés par Joseph Gonin (51). Les noms des acheteurs des terres jusqu'à présent n'ont pas été retrouvés. Il en est peut-être mieux ainsi.

Le 15 octobre 1792, le citoyen Jules Villepelet, voiturier demeurant à Saint-Amand-Montrond, transporta à la manufacture du district de La Charité quatre cloches, dont celle « provenant du ci-devant prieuré de Meillant ». Elle pesait deux cent trente-six livres (52). Le curé Lacord, rapportant les dires de ses paroissiens, écrit que cette cloche était réputée contre les orages (53). Le spécialiste de la descente des cloches dans tout le district était le citoyen Dumoulin, entrepreneur de travaux publics à Saint-Amand. C'est lui qui enleva, entre autres, la cloche de la chapelle Saint Rhomble, sept des huit cloches de l'église de Meillant, sans oublier celles d'Allichamps, La Celle, Uzay, Charenton-du-Cher, etc… (54)

L'enlèvement des cloches, s'il ne sonna pas le glas final des paroisses, sonna bien celui du prieuré Sainte Catherine.

De la Révolution à nos jours

1- La chapelle

La chapelle et une partie des bâtiments du prieuré furent très tôt transformées en hôtel. Le curé Lacord, vicaire à Meillant en 1828, puis curé, donne l'impression que cette transformation date de l'époque révolutionnaire. De son temps il s'appelait : hôtel Sainte-Catherine (55).

Un plafond fut construit sous la voute de la chapelle.

Cette voute, en lattes de bois et en torchis, fut retrouvée en 1981, mais en fort mauvais état.

(Photo parue en page 52 du n°12 de la

Revue des Amis du Musée Saint-Vic

dans une étude pratiquement identique à celle-ci)Un plancher fut construit à mi-hauteur de la chapelle, un peu plus haut que la base des fenêtres.

À gauche de la chapelle un escalier en pierre fut construit extérieurement pour donner accès à l'étage.

Dans les travaux réalisés à partir de 1981, l'escalier fut amené à l'intérieur de ce qui était le chœur de la chapelle.

Du même côté, en bordure de la route, furent bâties successivement deux petites salles dont l'une communique avec la chapelle.

Porte de communication entre l'ancienne chapelle

et ce qui est devenu la cuisine

L'une d'entre elles qui sert aujourd'hui de garage, fut utilisée comme une galocherie jusqu'à une date assez récente.

Une salle de danse fut édifiée à droite de la chapelle. Dans un mur de cette salle fut construite une petite tribune avec une balustrade en pierres ajourées à l'usage des musiciens.

Cette balustrade récemment descendue, ne serait-elle pas l'ancienne table de communion de la chapelle ?

À l'occasion de ces divers travaux, les deux fenêtres du sanctuaire furent rétrécies et leur forme modifiée. La fenêtre de droite fut même déplacée vers le fond du chœur, et son emplacement primitif servit de voie d'accès au grenier situé au-dessus de la salle de danse.Des fenêtres furent percées dans la façade de la chapelle au rez-de-chaussée et à l'étage, et une porte fut ouverte au côté droit du sanctuaire.

Ce sont le décapage des murs et les autres travaux faits par le propriétaire actuel (en 1984) qui ont permis de découvrir toutes ces modifications successives, dont seules quelques photographies témoignent encore.

On les découvrira à nouveau dans un ou deux siècles quand un nouvel occupant voudra remettre sa maison en état.

Le bâtiment d'habitation du prieur

Le bâtiment d'habitation (du prieur) fut lui aussi profondément remanié. Au début du XVIIe siècle il était essentiellement composé de deux pièces. Une troisième leur fut bientôt ajoutée. Seule la pièce centrale, sous laquelle se trouve la vieille cave est aisément reconnaissable.

Elle mesure à l'intérieur 9 m 85 en longueur et 5 m 90 en largeur. L'épaisseur de ses murs varie entre 0 m 65 et 0 m 80. En haut des murs, tout autour de la salle court une poutre soutenue par des corbeaux de pierre. Au-dessus, seize grosses solives (section 21 x 25) sont posées. Leurs extrémités traversent les murs et sont visibles de l'extérieur. À chaque solive correspond une ferme de même calibre. Toutes les fermes sont reliées entre elles par des pièces de bois de même section. Depuis le début du XIXe siècle cette salle fut divisée à deux reprises. Actuellement, elle renferme un appartement de trois pièces, un couloir joignant la cour au jardinet une grande pièce à usage de garage et de débarras.

Une partie de ce paragraphe aurait dû être écrit au passé. Le mercredi 14 mars 1984, à l'heure de midi, un incendie vient de détruire la charpente ci-dessus décrite.

14 mars 1984Déjà en 1730, la cuisine avait été incendiée (56). En avril 1754, la petite chambre « bastie à neuf » signalée au début du XVIIe avait été ravagée par le feu (57). Enfin la trace de deux incendies plus récents se voient encore dans la charpente de ce qui était autrefois la « grande salle ».

Après avoir été un hôtel, le prieuré devint un café, le café de l'Union, un dépôt de charbon, de bois et de bière.

Cela jusqu'au milieu de notre XXe siècle. Aujourd'hui (en 1984), il appartient à trois propriétaires et est habité par quatre familles. Ajoutons pour être complet qu'une partie du jardin, en bordure de la rue Sainte-Catherine et de l'ancienne rue au pape fut acquise par la famille de Mortemart pour y bâtir la maison du jardinier-chef du potager qu'ils venaient d'établir à la place de l'ancien étang et moulin du Fondement.

Le prieuré Sainte-Catherine, à ses débuts, eut certainement une utilité matérielle et, espérons-le, spirituelle. Un jour vint où il n'en eut plus guère. Il connut une longue agonie. La Révolution mit fin à ses jours. Sa carcasse subsiste encore et rend service, mais d'une manière que l'abbé de Déols n'avait certes pas envisagée.L'homme propose et Dieu dispose.

Les noms de quelques prieurs et desservants

1503 Charles REGNAULT, prieur curé. Neuf ans plus tard il est curé de Charenton-du-Cher (58).

1554 Antoine LIBAULT, prieur ; fils de Jean Libault, lieutenant en la justice de Meillant, et d'Alison Ronssart ; frère de Guillaume Libault, conseiller au présidial de Bourges (59). En 1562, il prend à bail « pour la vie durant seulement » une terre que sa mère avait donnée à l'abbaye de Noirlac (60). Il est possible qu'il ait été enseveli dans l'église de La Celle-Bruère, où une tombe de prêtre porte l'inscription : Hic jacet Ant… Libault.

1590 François LUDOT, prieur, fait son testament (61).

1607 BILOUZEAU, prieur, fait un baptême en l'absence du curé (62).

1612 RIGAUD, prieur, baptise souvent en l'absence du curé (63).

1613 Claude BÉNÉ, prieur commendataire, aumônier et procureur de Benjamin de Brichanteau, évêque de Laon. Il est aussi chanoine de Notre-Dame de Laon (64).

(Nota : Laon, dans l'Aisne, à 400 km au nord de Meillant.)

1613 Georges CARLAT, desservant. Son nom apparait pour la première fois le 12 avril 1613 et se retrouve dans les registres jusqu'en 1638. Il n'est pas absolument certain de l'orthographe de son nom ! C'est un des signataires de l'acte d'érection de la « confrérie du Sacré Rosaire de la Vierge », établie le 4 novembre 1629 en l'église de Meillant (65).

1628 Jean VALLANET, curé-prieur, résidant à Meillant de 1628 à 1631 (66) ; signataire, lui aussi de l'acte de l'érection de la confrérie du Rosaire. En 1636, il est aumônier de Philbert de Brichanteau, mais porte toujours le titre de curé de Meillant, quoiqu'il réside à Laon (67).

1639 Philbert de BRICHANTEAU, prieur commendataire. Né le 25 juillet 1588, chevalier de Malte en 1594 (à l'âge de six ans), consacré évêque de Laon en 1620 par son cousin le cardinal de La Rochefoucauld, assiste en 1628 à l'assemblée du clergé gallican à Fontenay en Poitou. Il est chassé de son diocèse par le cardinal de Richelieu, probablement en 1647, et meurt le 21 décembre 1652. Son corps est inhumé en l'église de Meillant dans la chapelle qui est aujourd'hui dédiée à la Vierge, et qui fut probablement bâtie pour lui servir de sépulture (68). Souvent présent à Meillant, il fit don de huit cloches à la paroisse entre 1639 et 1651. Il est un des membres fondateurs de la confrérie du Rosaire.

1641 Dom Thomas HERRENT, vicaire desservant le prieuré (69). Signataire de l'acte d'érection de la confrérie du Rosaire, c'est le seul prieur connu qui semble avoir été religieux.

1655 Pierre MERLIN, prieur ; apparenté à demoiselle Madeleine Merlin de La Vallée, épouse de Jean de Cusson, lieutenant colonel au régiment de Conty et un des défenseurs du château de Montrond en 1652, Pierre Merlin a présenté leur unique fille sur les fonts baptismaux de Meillant (70).

1661 Jacques BARBARAN, prêtre desservant le prieuré (71).

1725 Antoine CARLIN, curé de Meillant de 1711 à 1731, puis curé de Saint-Amand jusqu'en 1749, date à laquelle il est inhumé dans le chœur de l'église de Saint-Amand. Il se décrit en 1725 comme « prieur de sainte Catherine de Meillant ». (72).

1765 BLANDURET de La MAISONFORT, prieur commendataire de Meillant et prieur de la vicairerie de Notre-Dame-des-Bans à Argenton, chanoine de Notre-Dame-de-Salles à Bourges, meurt insolvable le 23 mars 1765 à Bourges (73).

1768 Jean GUICHARD, curé d'Ivoy-le-Pré, est nommé prieur commendataire de Meillant par le roi le 19 mai 1765. Il prend possession de son bénéfice le 23 juillet 1765 (74).

Les terres du prieuré

Nous en avons deux descriptions détaillées : l'une anonyme du début du XVIIe siècle (75) ; l'autre, faite par Guillaume Picot et Gilbert Porcheron des Places, datée du 26 novembre 1790 (76).

Voici le détail des terres décrites dans le cahier anonyme, et leur localisation d'après le cadastre.

-10 pièces de terre au terroir de Blanchart 16 boisselées, 10 septerées, 3 modines

Les Blancharts dont il est question ici sont situés entre la rue de la Baillite, la rue d'Arpheuilles, le chemin de Sarzay depuis les Ours jusqu'à la croix Bouchandon et la Praye.

-4 pièces de terre situées au terroir du Creuseau 17 boisselées

Le Creuseau, appelé aujourd'hui le Cluzeau, est situé entre la rue d'Arpheuilles, la rue du Cartaupin et son prolongement jusqu'au stade de Meillant, les chaumes, et de là en suivant le mur du Potager jusqu'à la route de Dun.

-8 pièces de terre au terroir de Champ Mellet 91 boisselées, 5 septerées

Le Champ Mellet, appelé aujourd'hui les Champs Molet, est situé à l'ouest du Cluzeau en direction du Chaillou et de Thioux.

-1 pièce au terroir du Clouz 15 boisselées

Le domaine du Cloux existe toujours sur la route d'Arpheuilles entre le Chaillou et Thioux.

-1 pièce de terre au Grand Cret de Thioux 10 boisselées

Le cadastre ne mentionne plus que le Petit Cré de Thioux.

-1 pièce de terre au terroir de La Combe 3 boisselées

La Combe dont il est question ici est celle située près de Segogne.

-1 pièce de terre au terroir du Champ Morin 6 boisselées

Cette terre dont le nom n'a pas changé, se trouve entre Segogne et Sarzay.

-1 pièce de terre à l'Alleu de Sarzay 4 boisselées

L'Aleu de Sarzay, aujourd'hui l'Allier, est situé à côté de L'Homme.

-2 pièces de terre au terroir de La Noichère 8 boisselées

La Noichère, appelé aujourd'hui les Nouras, était située entre la route de Saint-Amand, la rue de Saint-Rhomble, le chemin du Parc et la Grande Vigne.

-1 pièce de terre au terroir de Champ Bourrot 4 septerées

Le champ Bourrot, appelé aujourd'hui les Champs Bourreaux, était situé entre la rue de saint-Rhomble, le chemin de l'étang, le canal de dérivation de l'Hyvernin, et la rue de l'Hyvernin. Jusqu'au siècle dernier il n'y avait aucune maison en face de l'église.

-1 pièce de terre au terroir de La Combe 10 boisselées

La Combe dont il s'agit maintenant est située dans l'angle fait par la rue du Parc et la rue Saint-Rhomble jusqu'à la hauteur du chemin de l'étang.

-2 pièces de terre au terroir du Champ Chaillou 21 boisselées

Le Champ Chaillou se trouvait en bordure du chemin du Par cet du chemin des Buis (aujourd'hui disparu de la carte, mais qui se devine encore lors des labours). Une de ces deux pièces de terre s'appelait : La Corne au Prieur.

-1 pièce de terre au terroir du champ du Pont 3 boisselées

Ce champ était situé le long du chemin du Moulin du Pré.

-1 pièce de terre au terroir du Champ de la Porte 8 boisselées

Ce champ se trouvait près de l'Osmeye, en bordure du vieux chemin de Meillant au Grand Givry.

-1 pièce de terre au terroir du Petit Francheline 8 boisselées

Le Petit Francheline, appelé plus tard Les Petites Franchelines, était à l'est du Champ de la Porte, dont il était séparé par les Grandes Franchelines.

-1 pièce de terre au terroir des Belluizes

Cette pièce de terre était entre le pré de l'Etang de Saint-Rhomble et les Bluises. Sa superficie n'est pas précisée.

-1 pièce de pré appelée Le Grand Pré 5 chartes de foin

Le Grand Pré, appelé aujourd'hui La Grande Prée se trouvait au nord-est du Moulin du Pré.

-1 pièce de pré (non identifiée) 10 chartes de foin

Située en bordure du ruisseau descendant du Moulin du Pré au Moulin de Champange, et contigüe au Pré de Champange.

-1 pièce de pré (non localisé) 1 charte de foin

-1 pièce de pré (non identifiée) 1 charte de foin

Situé du côté de Givry.

-1 pièce de pré située à Givry, appelée La Noue du Pré 1 charte de foin

Le cadastre indique deux prés de la Noue dans ce secteur, mais aucune Noue du Pré. Ce doit être un des deux.

Cet inventaire détaillé totalise 216 boisselées, 19 septerées et 3 modines, de terre fromentale, plus cinq prés produisant 18 chartes de foin.

La localisation des terrains ci-dessus a pu être faite grâce aux différents cadastres, mais plus spécialement celui de 1826. Leurs noms, pour la plupart, ne seront bientôt plus un souvenir, ayant été balayée à jamais par le remembrement des terres.

L'inventaire fait en 1790 par Guillaume Picot et Gilbert Porcheret est aussi détaillé (et beaucoup plus lisible) que celui utilisé. Il totalise 70,5 arpents de terre fromentale et deux prés produisant 8 milliers 400 de foin. Il serait fastidieux, mais intéressant, de les comparer. Cela permettrait de voir l'évolution des terres du prieuré du début du XVIIe à la fin du XVIIIe.

Dans les archives privées, plusieurs fois mentionnées, il y aurait (case 26, 5) un dossier contenant des renseignements et correspondances relatif au prieuré et à l'hôpital de Meillant, ainsi qu'un règlement concernant l'admission des personnes de Meillant, Charost, etc… à l'hôpital des eaux de Bourbon.

René Challet,

curé

Avec l'aimable autorisation des Archives départementales du Cher pour plusieurs cartes.

NOTES

1. Chevalier de Saint Amand, Recherches Historiques sur Saint-Amand-Montrond, Bourges 1845, pages 12-13 ; Victor Malard, Histoire des deux villes de saint-Amand et du château de Montrond, st-Amand 1895, page 23.

2. Devailly, Le Berry du Xe siècle au milieu du XIIIe, Paris 1973, pages 124 et 154.

3. Chartes de l'abbaye de Déols, Bibliothèque Nationale, mss. Lat. n° 12820, page 21 :« In Dei nomine Vuilelmus comes et dux notum volo fieri omnibus tam praesentibus quam futuris qualiter ego et uxor mea Ingelberga res proprietatis nostras… monasterio quod fidelis noster Ebbo pro sua nostraque salute in honore sanctorum apostolorum Petri et Pauli in villa Dolis construere disposuit quod sub regimine Bernonis abbatis regulariter ordinandum constituit, sub nostrae auctoritatis testamento donamus et de nostro jure in potestatem Bernonis abbatis ac monachorum ibidem Deo servitium ab hodierno die ex toto transfundimus res scilicet proprietatis nostrae sitas in pago bituricensi in vicaria Meilliancensi. Est autem ecclesia in honore sancti salvatoris in villa quam ad Masnilium vocant quam praefato loco ac praedict abbati atque monachis tradentes donamus et quidquid in ipsa villa…» Hubert, dans Revue du Berry, 1899, Recueil historique des chartes intéressant le département de l'Indre, a publié ce texte d'après le manuscrit cité ci-dessus (il le dit lui-même). Il serait intéressant de savoir pourquoi, dans sa transcription, il a substitué le mot villa au mot vicaria qui est écrit en toutes lettres dans le manuscrit. Notons que ce manuscrit est une copie faite en 1445.

4. Hubert, loc. cit. ; Devailly, op. cit., page 155, note 1 : « il donne à la nouvelle abbaye des biens à Meillant et à l'église du Magny ». Notons que Hubert ainsi que Devailly, attribuent la donation non datée à l'année 927. Ingelberge, épouse de Guillaume le Pieux, morte en 918, étant cosignataire de l'acte, celui-ci ne saurait évidemment être postérieur à sa mort. C'est pourquoi je me permets de le dater de 917.

5. Bulle de Pascal II, du 13 novembre 1115, Archives Nationales, mss. Lat. L 223, n° 4 : « monasterium de Cella cum parrochia sua et cappella sancti Patri, cappella sancti Germani et aliis apendiciis suis ; ecclesiam de Meilent cum cappella sancti Romuli.»

6. Dictionnaire topographique de Boyer (1153).

7. Id. (1163).

8. Archives du Cher, 8 H 49, 2 (1182).

9. Id. 8 H 49, 17 (1226).

10. Id, E 258, 1 (1218).

11. Id, E 258,50 (1269). Les trois orthographes : Mellanum, Melhant, et Mellant se lisent dans ce document.

12. Dict. Top. de Boyer. (1183). Il faudrait vérifier d'après le contexte des archives de Saint Ambroix s'il s'agit vraiment de Meillant.

13. Burgerbibliothek, Berne, Cod. 450, 48, ep.8 : Lettre de Jean Calvin à François Daniel : « Meilliani, 8 idus septembris, anno M.D.XXIX ».

14. Devailly, op. cit., page 74.

15. Voir plus haut, note 5.

16. Mémoire de la Société des Antiquaires du Centre, 1912n pages 271-275. Accord entre le chapitre de Saint Etienne et l'abbaye de Saint Sulpice portant de 20 à 40 sous la rente sur l'église d'Ivoy : « Canonicorum nostrorum qui hanc compositionem concosserunt nomina haec sunt : Ego Constantinus decanus, Wuillelmus precentor, Rainaldus archidiaconus de Narsona (Neris-les-Bains), Radulfus archidiaconus de Buzantiaco (Buzancay), Ervous archidiaconus de Sigalonia (Sologne), Bonushomo archidiaconus de Sancerro (Sancerre), Roscelinus archidiaconus de Briera (Bruère), Odo archiscola, Geraldus archidiaconus de Graciaco (Gracay), Humbaudus archipresbyter, Cadulcus succontor, Petrus sacerdos, Bernardus sacerdos, Johannes sacerdos, Magister Helias, Magister Robertus, Magister Radulfus, Gaufridus de Uriaco, Willelmus diaconus, Willelmus subdiaconus, Ebrardus Bechet, Odo de Mellento, Gaufridus de Sancta Severa, Henricus de Soliaco ; nomina autem monachorum haec sunt… » Dans la confirmation de cet accord, la même année on trouve les mêmes noms dans le même ordre.

17. Archives du Cher, 8 H 49, 2 : « Ego Radulfus dominus de Cluis et ego Agnès domina de Melian uxor eiusdem Radulfi donamus et perpetus possessione concedimus pro nostra notrorumque salute Aillelmo abbati et monachis domus Dei v solidos consuales super molendinum de Crosel. Isti vero v solidi consuales annuatim reddendi sunt in festo apparitionis Domini. Et ut posterum hoc notrum donum firmum et ratum somper habeatur scripto commendari precipimus et auctoritate et impressione sigilli nostri confirmamus. Horum omnium testes sunt : Geraldus Rabasteuz cappollanus de Melian, Raimundus sacerdos, Achardus de Melian, Odo miles de Melian, Petrus miles de Melian, et Nicholaus filius achardi de Meilian. Acta sunt haec anno a incarnationi domini M centensino octogesimo II mense augusti ».

18. Archives du Cher, 7 C 302, titre scellé 365 : « magister Humbertus archidiaconus Briorensis ».

19. Jean Yves Ribault, Les Ecolâtres de Bourges au XIIe siècle, Actes du 95e congrès national des sociétés savantes, Reims, 1970, Paris 1975, Tome 1, pages 89-99.

20. Archives du Cher, E 258, 50 : « Plenarium dominium habens terre mee aedificavi villam franchiam in castello meo de Mellante videlicet a stagno de Crosello usque ad cimiterium et a capite pratee usque ad Chere ».

21. Archives du Cher, 8 H 49, 21 : « Omnibus presentes litteras inspecturis Petrus archipresbiter de Castro Novo salus in Domino. In nostra presentia domina Puella relicta Americi Terri militis de castris concedente filia sua Lucia dedit in puram clemosinam et in perpetuam pacificam possessionem concessionem concessit pro sua suorumque salutem Helie abbati et fratribus domi Dei super Carum eiusdem ordinis duos solidos et sex denarios censuales quos eiidem Puelle dedobat Cillelmus Baco miles de Mellent monete currentis et quamdam plateam sitam ut dicitur in castro de Mellent ante cellarium prioris de Mellent, etc… Anno domini M° CC° XX° sexto ». Le Guillaume Baco mentionné dans ce texte était un des garants de la charte de franchise de Meillant.

22. Archives du Cher, G 1, page 834. « Reverendo in Christo patri domino Bituricensi archiepiscopo Aquitaniae primati e permissionne divina Abbas Dolensis salutem cum omni plenitudine revertiae et honoris. Cum apud Meyllant expodiret nobis et priori nostro ciusdem loci habe capellam seu oratorium absque parrochialis cappellani praejudicio et absque fontibus baptismalibus, cimiterio et campana vestre reverendae paternitati tenore praesentium supplicamus quatenus ut oratorium seu cappellam huiusmodi habere possimus aothoritatem vestram et consensum vestrum dignemini favorabiliter impertiri. Datum apud burgum Dolense VI idus julii anno Domini M° CC° octogesimo quito ».

23. Mémoires de la société des antiquaires du Centre, 1910, pp. 114 sq.

24. Fliche et Martin, Histoire de l'Eglise, tome X.

25. Archives privées, Meillant, case 1, liasse 1, n° 11. (Je n'ai pu les consulter ni vérifier l'exactitude des références et des citations).

26. Id. case 4, n° 641.

27. Dans les mêmes archives, il y aurait un « Inventaire des titres, lettres et enseignements trouvés dans la chambre du trésor de Sagonne », fait à la requête de Jehanne de Graville, veuve de Charles d'Amboise, par Charles Regnault, curé de Charenton, et Jehan Percenal, procureur fiscal et notaire royal, le 25 février 1512. Charles Regnault fut-il vraiment prieur de Meillant ? La question se pose : un parchemin des archives de Dun-sur-Auron (DD 5 N° 14) le dit prieur de Vilhain en 1508. À cette date, avec Anthoyne de Grailly, il agissait pour Charles d'Amboise dans l'épineuse question des droits d'usage dans la forêt de Mahonne (aujourd'hui Meaulne).

28. Archives de Saint-Amand, GG 44, 1 f° 7.

29. Id., fonds du prieuré, ii 39.

30. Archives paroissiales, registre des délibérations du conseil de Fabrique, 1806, page 6 ; Registre de paroisse (livre vert) in fine.

31. Archives du Cher, 3 E 625.

32. Hubert, Introduction à l'inventaire des archives de Châteauroux, cartulaire des seigneurs de Châteauroux, pages 316-318.

33. Archives de Saint-Amand, fonds du prieuré, ii 39 ; cf. bulletin des amis du musée Saint Vic, St-Amand, n° 10, p. 42.

34. Introduction au relevé cadastral de Meillant du 30 décembre 1827 : « L'arpent métrique vaut 6 boisselées 6/10ème ; mesure locale. Les mesures en usage dans cette commune sont l'arpent, la boisselée ou mesure, l'hommée ou la journée. L'arpent à la perche de 22 pieds s'emploie ordinairement pour les bois et il équivaut à 0 Ha 51 ares 07 ca. La boisselée s'emploie pour les terres, prés, pacages, chenevières, etc… Elle équivaut à 15 ares 20 ca. L'hommée ou la journée s'emploie pour les vignes. Elle équivaut à 3 ares 80 ca.

35. Archives de Saint-Amand, fonds du prieuré, ii 39.

36. Gallia Christiana, tome IX, Provencia Romensis, Ecclesia Laudunensis, LXXX (Benjaminus).

37. Id. LXXXI (Filibertus).

38. Archives du Cher, 3 E 626 ; Presbytère, note sans référence : lettre signée " Bouatier votre viquaire « adressée à Monsieur Valanet aumônier de Monseigneur de Laon » et datée de « votre maison et cure de Meillant le 15 octobre 1636 ».

39. Archives du Cher, E suppl. 125, f° 62.

40. Pour ce qui est de l'exactitude littérale des relevés du curé Lersasle, voici son relevé de l'inscription qui était sur la grosse cloche de Meillant : « En 1651 a été fondue la grosse cloche par les ordres d'illustrissime et révérendissime Père en Dieu, Messire Philbert de Brichanteau, évêque et duc de Laon, père de France, comte d'Anizy, abbé de Saint-Vincent-lès-Laon. Elle s'appelle Philberte. Vox mea fortis, fugo ventos, fulgura pelle, insuper et frange vafri cacodoemonis astas. D.P. Des Roches, baccalaureus, pastor de Meillane cecinit ». Voici maintenant le relevé fait par le curé Lesage en 1875, quand la cloche fut descendue pour être refondue : « Illustrissime Père en Dieu, Messire Philbert de Brichanteau, évêque et duc de Laon, Pair de France, comte d'Anizy, abbé de Saint-Vincent-lès-Laon, etc… a fait faire ces quatre cloches en l'an 1650. Je m'appelle Philberte. Vox mea vox fortis : fugo bentos, fulgura pelle. Insuper et frango vafri cacodoemonis astas. D.P. Desroches, bacchalaureus caecinit. Simon et Nicolas Bezot nous ont fait ».

41. Archives paroissiales, Notice manuscrite sur Meillant par le curé Lacord. Lacord, vicaire de Meillant en 1828, puis curé jusqu'en 1868, écrivit sa courte notice entre 1850 et 1854. Elle contient beaucoup d'erreurs.

42. Gallia Christiana, supra, note 37.

43. Maximilien Melleville, Histoire de la ville de Laon et de ses institutions, Laon 1846. Un article intéressant sur la « Dilaceratio corporis », ou dépècement du cadavre, a été publié dans le bulletin de la société des antiquaires de France, 1981-82.

44. Abbé Clément, Discours à l'occasion de la bénédiction de la cloche de l'église de Meillant le 25 juin 1876, Bourges 1876.

45. Archevêché de Bourges.

46. Archives du Cher, 4 G 13.

47. Id., B. 4293

48. Id., B 4293. Lettre non datée, envoyée à Jean Guichard par le bailli de Meillant, le convoquant pour dresser procès-verbal de l'état des bâtiments et dépendances du prieuré.

49. Id., Q 42, n° 62.

50. Buhot de Kersers, Histoire et statistique monumentale du département du Cher, Tome 3, pages 49-50.

51. Archives paroissiales, Notice manuscrite du curé Lacord.

52. Archives du Cher, Q. 268.

53. Voir note 51.

54. Archives du Cher, Q 268.

55. Id., B. 4293.

56. Archives du Cher, B 4293.

57. Supra, note 51.

58. Supra, notes 26 et 27.

59. Archives du Cher, 8 H 50 f°68 ; Maransange, Dictionnaire historique généalogique, héraldique des anciennes familles du Berry, page 334.

60. Archives du Cher, 8 H 50 f° 72.

61. Supra note 28.

62. Archives du Cher, 3 E 625.

63. Id., voir aussi Mairie d'Arpheuilles, registres paroissiaux.

64. Id. 3 E 625 ; voir aussi note 29.

65. Id. 3 E 625, 626, 627.

66. Id., 3 E 626.

67. Supra, note 38.

68. Supra, notes 37, 39 et 43.

69. Archives du Cher, 3 E 627 ; Lettre du comte de Beuvron : « Jean de Cusson (dans ma lignée paternelle), termina sa carrière comme lieutenant colonel du régiment de Conti, pendant le siège de Montrond, où il faisait partie des assiégés. Lors de sa reddition au comte de Palluau, en 1652, il fut désigné comme garant de l'exécution des clauses de la capitulation ».

70. Archives du Cher, E Dépot 952.

71. Id.

72. Archives du Cher, E suppl. 122 ; Jean Villepelet, Une visite à l'église de saint-Amand, St-Amand 1933, page 67.

73. Archives du Cher, 4 G 13.

74. Archives du Cher, B. 4293.

75. Supra note 33.

76. Supra note 49.

* * * * * * * * * * * *

.jpg)