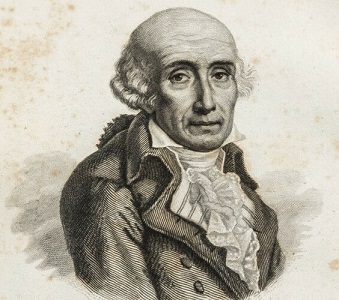

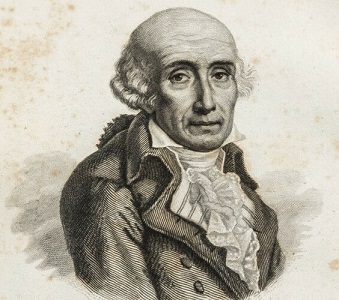

ARMAND JOSEPH DE BÉTHUNE CHAROST

« Le Père de l'Humanité souffrante »

duc de Charost (5e), baron d'Ancenis, seigneur de Meillant (1755)

ARMAND JOSEPH DE BÉTHUNE CHAROST

« Le Père de l'Humanité souffrante »

duc de Charost (5e), baron d'Ancenis, seigneur de Meillant (1755)

Maréchal des camps et armées du roi,

lieutenant général de Picardie

et Boulonnois,

gouverneur de Calais

Maire de Paris,

Mousquetaire du roi

Né le

1er juillet 1738 - Versailles (Yvelines)

Baptisé le 5 juillet 1738 - Notre-Dame,

Versailles (Yvelines)

Décédé le 5 brumaire an IX (27 octobre 1800) - Paris

Âge

au décès : 62 ans

Inhumé le 2 novembre 1800 dans la chapelle castrale de Meillant

(Cher)

Plan de l'étude :

1. Enfance, éducation, vie privée

2. Vie professionnelle

3. Au temps de la Révolution

4. Le belvédère Béthune-Charost

1 Enfance, éducation, vie privéeArmand Joseph de Béthune-Charost est né le 1er juillet 1738 à Versailles, et baptisé le 5 à Notre-Dame de Versailles, sa marraine était aussi son arrière-grand-mère, du côté maternel : Marie-Marguerite de Turmenies, (qui se fera religieuse après la mort de son mari survenue en 1715 : Alphonse Denis Huguet de Sémonville, conseiller au Parlement de Paris) ; au baptême, elle est représentée par une tante d'Armand Joseph : Marie Charlotte de Béthune, marquise de Tessé qui était Dame du palais de la 1ère Dauphine Marie Thérèse d'Espagne (1745-1746), puis dame du palais de la 2ème Dauphine Marie Josèphe de Saxe en 1747 ; l'acte de baptême la dit Grande d'Espagne.

Son parrain, Armand de Béthune était son arrière-grand-père paternel et c'est pourquoi son premier prénom est Armand et le second Joseph.

(Voir aux Archives Départementales des Yvelines, Versailles Notre-Dame, Baptêmes 1738 vue 39/79)

Armand Joseph n'avait que 15 mois lorsque son père François Joseph est décédé.

Alors, jusqu'à ses 9 ans, c'est son parrain qui l'a bien pris en charge ! Hélas, le Ciel l'a rappelé en 1747 à l'âge de 84 ans. Son curriculum est assez impressionnant. Jugez plutôt !

Armand de Béthune a été :

Lieutenant général de Picardie,

Gouverneur de la ville et de la citadelle de Calais (Pas-de-Calais),

Capitaine des Gardes du Corps du Roi, fait Chevalier de l'ordre du Saint-Esprit le 31 décembre 1688,

Duc de Charost (3e), en Berry,

Pair de France,

Baron d'Ancenis (en Bretagne),

Pair et président de la noblesse aux États de Bretagne,

Gouverneur de la personne du Roi Louis XV,

Lieutenant général des armées de Sa Majesté.

Saint-Simon, le célèbre et redoutable chroniqueur de cette époque, le décrit ainsi :

« Son activité était toute de corps ; il était bien plus répandu que moi dans le monde, mais il savait peu et ne suivait guère ce qui s'y passait de secret et d'important. Il ignorait donc les machines de la cour, que me découvraient ma liaison avec les acteurs principaux des deux sexes, et mon application à démêler, à savoir et à suivre journellement toutes ces sortes de choses toujours curieuses, ordinairement utiles, et souvent d'un grand usage. »

Par son arrière-grand-père, Armand Joseph de Béthune-Charost est un neveu, à la 6e génération, de Maximilien de Béthune, duc de Sully, plus connu sous le nom de « Sully », conseiller et ministre du roi Henri IV, Surintendant ou Contrôleur général des finances, protestant, (et qui avait de grands biens à Saint-Amand-Montrond et aux environs, dont la forteresse de Montrond cédée en 1621 au prince de Condé, et le bois de Sully, dans la forêt de Meillant, entre l'abbaye de Noirlac et La Celle-Bruère).

On se souvient de ce que Sully répétait à l'envi : « Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée et les vrais mines et trésors du Pérou. »

Duc de Sully (1560-1641), Économie royale (1594-1597).Parlons d'abord de celui qui a été nommé tuteur après le décès de son père.

Le grand-père paternel d'Armand Joseph a été nommé son tuteur après le décès de son père :

Paul-François de Béthune, était duc de Charost, duc d'Ancenis, maréchal de camp des armées du roi, capitaine des gardes du corps du roi, gouverneur des ville et citadelle de Calais, mousquetaire du roi, Pair de France et chevalier du Saint-Esprit.

En 1715, le chroniqueur Saint-Simon le décrit avec une grande justesse dans le billet suivant :

« Charost avait la naissance, la dignité, le service militaire, l'habitude de la cour, de la guerre, du grand monde où partout (sa compagnie était recherchée). Il était plein d'honneur, avait de la valeur, de la vertu, une piété de toute sa vie, à sa mode à la vérité, mais vraie, qui n'avait rien de ridicule ni d'empesé, qui n'avait pas empêché la jeune et brillante compagnie de son temps de vivre avec lui, même de le rechercher ; nulle relation particulière avec M. le duc d'Orléans, ni avec rien de ce qui lui était contraire, intimement lié, aux affaires près, avec feu MM. de Chevreuse et de Beauvilliers, mon ami particulier et ancien, enfin, ce qui faisait beaucoup, capitaine des gardes par le choix et le désir du Dauphin, père du roi futur. Ces raisons déterminèrent M. le duc d'Orléans, qui se résolut à chercher soigneusement deux sous-gouverneurs qui pussent suppléer à ce qui manquerait au gouverneur, dont la douceur et la facilité n'apporterait ni obstacle ni ombrage à l'utilité de leurs fonctions. »

Un détail frappe l'intelligence : en voilà un qui n'avait pas mis le bon Dieu dans sa poche ! Sa foi était solide, elle l'habitait pleinement et elle le guidait naturellement dans sa vie. C'est le 3 avril 1709 que son grand-père a épousé, en l'église Saint-Sulpice de Paris, Julie Christine Régine Gorge d'Entraigues. Cette grand-mère sera dame d'honneur des cours françaises et Dame du palais de la reine Marie Lecszinska, de 1725 à 1737. Et c'est par sa grand-mère que Meillant a échu aux Béthune-Charost.

Le frère de sa grand-mère Pierre-François Gorge d'Entraigues, duc de Fallari, a épousé la dernière des Brichanteau.

Les Brichanteau se sont succédés à Meillant depuis 1577…

Hélas, le duc de Fallari était « cinglé » ; de plus, il n'a pas eu de descendance.

Les grands-parents d'Armand Joseph ont réussi à « racheter» (pour faire simple) tous les biens berrichons venant des Brichanteau : Meillant, Charenton, Mareuil (avec les forges, les bois, …).Armand Joseph n'a pas connu son père puisqu'il avait un an et trois mois lorsqu'il est mort, le 26 octobre 1739, à Fontainebleau, dans sa 21e année. Ce décès sonna comme un coup de foudre dans un ciel serein sur toute la famille. De son père, on peut retenir ceci : François Joseph de Béthune était duc-Pair d'Ancenis (par démission de son père), il avait acquis le régiment de Luynes Cavalerie (agrément 15 juin 1736, suite à l'achat au duc de Chevreuse, Gouverneur de Paris) et il était également capitaine d'une compagnie des Gardes du Corps du Roi (nommée depuis compagnie de Beauvau, par démission de son aïeul, duc de Charost ; serment du 9 avril 1737) ;

La mère d'Armand Joseph, Marthe Elisabeth de Roye de La Rochefoucauld, mademoiselle de Roucy, fut nommée dame du palais de la reine Marie Leszczynska à la mort de sa belle-mère la duchesse de Béthune, poste qu'elle occupera de 1737 à 1745.

Rapportons les propos du chroniqueur Luynes (t. VI, p. 378-379) :

« Il y a deux ou trois ans que Mme d'Ancenis désire extrêmement de se retirer ; elle est dans une très grande piété ; et quoique les assujettissements de la place de dame du palais ne soient que pour huit jours en trois semaines, elle les trouvoit insupportables, surtout par rapport au cavagnole de la Reine, et encore plus aux spectacles. Elle n'alloit jamais à la comédie qu'avec la résolution de n'y rien voir ni entendre, s'il étoit possible ; elle se mettoit dans le coin d'une loge avec Mme de Rupelmonde, la belle-fille, dame du palais de la même semaine, et elles faisoient continuellement la conversation ensemble pendant toute la pièce ».

C'est la mère d'Armand Joseph qui a assuré la gestion de ses terres du Berry jusqu'à ses 17 ans. Sa mère était la nièce du Cardinal de La Rochefoucauld (1701-1757), nommé en 1729 archevêque de Bourges, primat des Aquitaines. Il était encore Commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit, Grand Aumônier de France et, enfin, nommé Cardinal en 1747.

Armand Joseph a épousé Louise Suzanne Edmée Martel de Fontaine le 19 février 1760.Il n'avait pas 22 ans. Hélas, elle lui a été arrachée le 6 octobre 1779.

Armand Joseph a eu deux fils de sa première épouse. L'aîné est malheureusement décédé en 1765, à l'âge de 17 mois.

Le second, qui se disait « prince de Béthune-Charost », a été marié à l'âge de 20 ans (en 1790) avec sa cousine à la 6e génération, Maximilienne de Béthune, descendante directe de Sully.

Ce fils, dans le temps très tourmenté de la Révolution est vu ainsi : « …cet authentique descendant du grand Sully (sic), …, indifférent à tout idéal politique ou philosophique, fut constamment guidé par l'ambition personnelle et le goût de l'intrigue. » (Il se prétendait candidat au trône de Belgique). Les commentateurs ajoutent : « Sa curieuse physionomie apparait ainsi assez représentative de cette partie de la noblesse française qui ne vit d'abord dans la Révolution que l'occasion de réaliser de grandes ambitions personnelles ».

C'est assez lamentablement qu'il sera arrêté à Paris pendant la Terreur, puis guillotiné le 28 avril 1794 (9 floréal an II). Il avait 23 ans. Son couple n'a pas eu d'enfant.

Armand Joseph n'a donc plus de descendant. Cela a sûrement été une grande souffrance.

Veuf de sa 1ère femme, Armand Joseph se remarie le 17 février 1783 en l'église Saint-Sulpice de Paris avec Henriette Adélaïde Joséphine du Bouchet de Tourzel. Ils n'ont pas eu d'enfant.

On la voit ci-dessous représentée par Jacques Fabien Gautier-Dagoty

(source : Neil Jeffares, Dictionnary of pastellists before 1800, pastellists.com)(À la mort d'Armand Joseph, Henriette Adélaïde Joséphine devient l'héritière de Meillant, qu'elle lèguera en 1837 à sa nièce Virginie de Sainte-Aldegonde (1789-1878), épouse de Casimir de Rochechouart (1787-1875), duc de Mortemart, etc…) (voir dans Meillant, ses seigneurs et dames).

Armand Joseph, âgé de 18 ans, est parti au combat, dans ce que l'on appellera « la guerre de Sept Ans (1756-1763) », première guerre à l'échelle mondiale. Ce conflit oppose la Grande-Bretagne, la Prusse et Hanovre à la France, à l'Autriche, à la Suède, à la Saxe, à la Russie et, finalement, à l'Espagne. Et il se déroule aussi en Amérique et en Inde !

2 Vie professionnelle

La misère des soldats dans et après les combats touche et émeut beaucoup Armand Joseph. C'est la raison pour laquelle, sur ses fonds personnels, il a établi un hôpital militaire à Francfort (Allemagne), qui sauva, dit-on, quatre mille (4000) malades ! Ses citations, montrent qu'Armand Joseph a été distingué « par sa bravoure et sa présence d'esprit, notamment au siège de Munster » (en Westphalie) et où il « obtient la sympathie de tous ceux qui le côtoient ».

Plus tard, en 1758, alors que la France traversait une « disette d'argent », il fait don à « la Monnaie » de toute son argenterie pour qu'elle soit fondue et transformée en pièces sonnantes et trébuchantes.

En 1765, lorsqu'il rachète au comte de la Marche, la seigneurie d'Orval et de Saint-Amand-Montrond, il fait ériger un Belvédère sur la hauteur de Saint-Amand-Montrond (Cher) : le fameux belvédère Béthune-Charost (voir plus loin).

Armand Joseph a possédé et fait fructifier des domaines considérables en Berry, en Bretagne et en Picardie. (Aujourd'hui, en 2020, ces territoires couvriraient plusieurs dizaines de milliers d'hectares de terres, prés, étangs et bois, avec extraction de fer dans les bois, élaboration du charbon de bois, drainages, retenues d'eau... et forges, hauts-fourneaux, ...)

Bien avant 1789, sur ses propres terres, il abolit la corvée seigneuriale, les banalités, le droit de minage (droit prélevé sur les grains vendus au marché). Il rend à ses vassaux ce qu'ils avaient payé indûment soit à lui-même soit à ses aïeux, à Ancenis (Bretagne), il fonde des ateliers pour les anciens soldats… il pensionne de pauvres officiers, établit des écoles pour les jeunes et creuse des routes à travers la Bretagne (ainsi d'ailleurs qu'en Berry), constatant la détresse des femmes en couches, il crée des institutions de bienfaisance pour elles, ainsi que pour les orphelins et les agriculteurs ruinés par l'incendie ou la grêle, en Picardie, il établit des prix pour la culture du coton, le dessèchement des marais et la guérison des épizooties, dans le Midi, il améliore la construction des moulins à vent, l'exploitation des forges et la culture des prairies artificielles, en Berry qui est si cher à Armand Joseph, il introduit la culture du lin, celles de la rhubarbe et de la garance (dont on extrait un colorant rouge) et du tabac. Il protège, avec ardeur, la culture des prairies artificielles, du colza, du mûrier (pour la sériciculture). À Meillant, sa résidence préférée, il fonde un hôpital pour la région ; celui-ci a cessé de fonctionner de 1793 jusqu'à la sortie d'Armand Joseph des geôles révolutionnaires.

Il crée des caisses de secours en cas d'inondation. Dès 1768, il offre à 30 personnes nécessiteuses, une cure à l'hôpital des eaux thermales de Bourbon-l'Archambault (Allier) (60 km au sud de Meillant), (fondé par ses grands-parents).

à Meillant, il crée une Société d'agriculture, il installe des fermes modèle et il perfectionne la race ovine berrichonne par des croisements avec les mérinos (race ovine originaire d'Espagne), toujours à Meillant, il fait construire des forges ; et un haut-fourneau est érigé, pratiquement dans l'enceinte du château ! Un autre est implanté à Champange, à proximité de la route d'Uzée (Uzay-le-Venon). En 1755, il signe un bail avec Jean-Louis Maulgué et ses financiers pour les forges de Meillant et de Mareuil.

Les lingots de fer extraits de ses forges sont d'une excellente qualité, et servent à la fonte de boulets de canon. Le fer est extrait des forêts de Meillant, le bois de chauffe est produit dans ces forêts par les maîtres charbonniers (entraînés par la musique des Maîtres sonneurs…).

L'eau a été domestiquée et canalisée autour de Meillant ainsi qu'à Mareuil,il monte des filatures munies de jennys importées d'Angleterre ; par ses soins, un atelier de charité est établi à Ancenis. À Versailles, en 1770, il propose à l'abbé Terray, contrôleur général des finances de Louis XV, un plan pour rembourser la dette publique, mais on le repousse, parce que son plan donnait à l'industrie une prééminence sur les autres intérêts.

Modestement, mais avec fierté, nous pouvons rapporter ici les mots de notre bon roi Louis XV (1710-1774) à son sujet :« regardez cet homme : il n'a pas beaucoup d'apparence, mais il vivifie trois de mes provinces. »

À l'Assemblée provinciale du Berry, où il n'est nommé qu'en 1778, il participe dès 1780 aux projets de canalisation qui ont été exécutés depuis en Berry : le fameux « canal de Berry ». (Le canal de Berry, qui comptait 321 kilomètres de longueur, devait avoir la largeur des canaux de grande navigation, mais une ordonnance royale le réduisit aux dimensions d'un canal à petites écluses). Envoyé à l'Assemblée de notables, en 1788, il se prononce pour l'égale répartition de charges publiques sur toutes les classes.

Par Lettre du 24 janvier 1789, le roi Louis XVI convoque les états généraux ; à Bourges, la noblesse, grâce à l'« influence libérale » de Béthune Charost, propose certaines réformes importantes désirées par le Tiers (en vue de la convocation à Versailles pour le 27 avril 1789).

Entre autres, l'égalité des poids et mesures dans toute la France.

Hélas, dès le 26 mars, la noblesse écarte Armand Joseph de la députation à cause de son libéralisme !

Il a été intéressé de connaître et d'analyser les philosophes de son époque : Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, d'Alembert, Beaumarchais, Sade… (un catalogue de la mise en vente de sa très riche et éclectique bibliothèque, reste accessible sur le site Gallica, et le prouve).

On peut dire qu'il a toujours eu la passion du bien public, une grande sensibilité à son prochain, et l'amour du genre humain (ce que l'on nomme « philanthropie »). Il a toujours cherché à faire le bien simplement, sans affectation et n'a jamais tiré vanité des services rendus.

Vers 1772, il écrit, à l'attention des curés des paroisses de ses terres, des instructions particulières et très précises pour prendre soin, avec son assistance, d'abord des vieillards et des infirmes, ensuite des malades, puis des orphelins et aussi des familles nombreuses, et encore des pauvres valides et enfin des malheureux par accidents. Ceci a été depuis complété par ce souhait : « Nous voudrions en plus que les enfants dans chaque famille viennent en aide à leurs parents, selon leurs moyens, … »

S'il faut quelques mots pour le cerner, nous admettrons d'écrire qu'il est un chrétien, ni dévot ni libre penseur, mais convaincu que la religion le porte à aimer les hommes et à œuvrer à leur bonheur.

3. Au temps de la Révolution« Le 13 germinal an II (2 avril 1794), moi, « ci-devant duc Béthune-Charost », je suis arrêté au château de Meillant, puis emmené à Paris, où je suis écroué, le 17 germinal, à la prison de La Force. »

Peu après, il écrit une lettre non datée qui est arrivée à Meillant le 8 floréal (27 avril 1794).

Dans cette lettre, il demande aux officiers municipaux un certificat de résidence, et ajoute :

« Je vous demande de vous concerter avec l'agent national de la commune, celui du district et le district … J'attends que vous voudrez bien me rendre justice dans ce moment où votre suffrage, appuyé du district ou comité révolutionnaire et de la société populaire qui connaissent et ont surveillé ma conduite contribuera sans doute efficacement à mon bien être dans l'examen des détenus pour mesure de sécurité générale qui va être effectué. Salut et fraternité. Béthune-Charost ».

Il ajoute en post-scriptum : « Je ne demande que vérité et équité ».

Le certificat de résidence est envoyé immédiatement ; il donne le signalement de Béthune-Charost, âgé de « cinquante-cinq ans et neuf mois, taille de cinq pieds un pouce (1,65 m), cheveux et sourcils bruns, visage rond, front chauve, yeux bleus, nez long, bouche petite et menton rond ».

Le P. Challet écrit : « Il est déplaisant de déflorer une belle histoire … On a écrit que Béthune-Charost fut « conduit à la prison de Saint-Amand, mais que les habitants du village de Meillant allèrent en masse l'y chercher et le ramenèrent dans son antique manoir ». On le dit encore. Hélas, la vérité est assez différente :

-c'est seulement le 3 fructidor (20 août 1794), soit quatre mois après réception de sa lettre et un mois après la mort de Robespierre sur l'échafaud, que les Meillantais se présentant à la mairie, font son éloge et demandent qu'il soit jugé promptement.

Et c'est huit jours plus tard, le 11 fructidor, que la requête officielle est rédigée et envoyée au comité de sûreté générale de Paris. Joseph Péron (prêtre, assermenté, marié du 17 ventôse an II -7 mars 1794) est l'un des signataires.

Paris hésite à croire le contenu de la requête et écrit au district de Saint-Amand-Montrond pour qu'il en vérifie l'exactitude. Enquête faite, Saint-Amand-Montrond non seulement confirme les déclarations des Meillantais, mais les développe.

Pourtant ce sera seulement le 19 pluviôse an III (7 février 1795) qu'un arrêté du comité de législation rayera définitivement Béthune-Charost « de toutes les listes d'émigrés où il avait pu être porté ».

Et c'est deux mois et demi plus tard qu'il revient à Meillant. Le 5 floréal an III (24 avril 1795), soit 13 mois après son arrestation, « le citoyen Armand-Joseph Béthune-Charost cy-devant duc et maréchal des camps et des armées de la république » et Henriette-Adélaïde-Joséphine Sourches-Tourzel, son épouse peuvent enfin revenir à Meillant.

Le 25 prairial, ils seront suivis par leur belle-fille « Maximilienne Augustine Henriette Béthune-Sully, veuve Béthune-Charost, domiciliée en la commune de Neuilly, département de Paris, district de Franciade ».

Et le 24 floréal (12 juin 1795), lorsqu'il se présente devant la municipalité, il proclame : « Je déclare mon » intention, conformément à la loi (de Robespierre) sur la liberté des cultes, de suivre dans ma maison le culte catholique, en me conformant aux dispositions de la loi, et pour que la réunion de ceux de ses concitoyens qui profiteraient de cette facilité pour user du même droit, et qui savent comme lui qu'un des devoirs du chrétien est d'obéir aux lois, comme c'en est un autre d'aimer ses semblables comme soi-même et de contribuer de tout son pouvoir à leur bien et à la prospérité publique, donne toujours le spectacle d'une réunion paisible et tranquille et ne puisse jamais les en accuser, j'invite le maire et les officiers municipaux, et l'agent national à concourir par leur sagesse et leur surveillance à assurer ce but salutaire ».

Le lendemain, le citoyen Jacques-Auguste Greffin se présente en mairie et déclare que, « voulant répondre aux vœux du citoyen Béthune-Charost qui l'a choisi pour exercer le culte dans sa chapelle » il fait auparavant la présente déclaration et promet de se soumettre toujours aux lois de la République.

Jacques-Auguste Greffin, fils de Pierre Greffin et de Marie Ledard, est né le 14 août 1741 à Gray-sur-Mer, Calvados, et a fait profession religieuse le 3 novembre 1774 au couvent des Carmes de Caen. Au début de la révolution il est sacristain aux Carmes de Saint-Amand. Après la suppression des vœux monastiques, il avait déclaré par écrit, « Je soussigné déclare que ma dernière volonté est de ne plus continuer la vie commune et de sortir du cloître, restant dans le district de Saint-Amand, département du Cher. À Saint-Amand, le 14 janvier 1791. Jacques-Auguste Greffin ».

Le 12 prairial (31 mai 1795), Jacques Greffin quitte Saint-Amand et établit son domicile à Meillant, où il reste jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant 20 ans.

Avec la venue de Greffin se termine une longue période d'un an et trois mois, pendant laquelle les Meillantais ont été complètement privés des secours de la religion.

Épilogue

Armand-Joseph de Béthune, dit d'abord « Marquis de Charost » puis « Duc d'Ancenis» (1739) et enfin « Duc de Charost » (1747), né le 1er juillet 1738 à Versailles, décédé le 27 octobre 1800 (5 brumaire an IX) à Paris, âgé de 62 ans.

Il est inhumé à Meillant dans la chapelle du château : 3 000 personnes assistent à son enterrement.

Sa vie et sa fortune furent consacrées à la bienfaisance et à la fortune de son pays ; certains l'appellent même : « Père de l'humanité souffrante ».

Duc de Béthune-Charost et d'Ancenis, Pair de France, baron d'Ancenis, Président-né de la Noblesse aux États de Bretagne, seigneur d'Orval et de Saint-Amand-Montrond (ancienne terre des Béthune rachetée au comte de la Marche en 1765), baron d'Épineuil-le-Fleuriel et Charenton-du-Cher, seigneur de Meillant, Mareuil-sur-Arnon et La Croisette (Chezal-Benoît) en Berry, Roche-la-Molière en Forez (à proximité de Saint-Étienne, et où Armand-Joseph de Béthune-Charost va exploiter de 1765 à 1772 à l'aide de mineurs qu'il fait venir de Valenciennes, les mines de charbon), Lieutenant-Général en Picardie et Boulonnais, Gouverneur de Calais, Fort-Nieulay (janvier 1756) (fort de Vauban défendant l'accès à Calais), colonel aux Grenadiers de France (1er avril 1756), mestre de camp d'un régiment de cavalerie à son nom (auparavant d'Egmont, 4 mars 1757, incorporé ensuite au régiment Royal-Étranger), mestre de camp au régiment de cavalerie du Roi (1er décembre 1762), Brigadier des Armées (4 novembre 1766), Maréchal des camps (3 janvier 1770).

Armand-Joseph de Béthune-Charost a été élu maire du X ème ancien arrondissement de Paris en 1799 (ce X ème ancien arrondissement équivaut pratiquement, en 2020, au VIIème et une partie du XVème arrondissements de Paris).

Il est décédé après avoir contracté la petite vérole, en allant visiter les sourds-muets malades de la petite vérole, dans un hôpital de son arrondissement dont il est administrateur.

La petite vérole (ou variole) reste une maladie très contagieuse. Elle se manifeste dans un premier temps par des symptômes similaires à ceux de la grippe : forte fièvre, maux de tête et difficultés respiratoires. Ensuite, le malade est pris de vomissements et ressent d'intenses douleurs musculaires, notamment dans la nuque. Des crises de délire lui font perdre la raison par intermittence. Enfin, l'éruption de pustules sur le corps, surtout sur le visage, le cou et les membres, permet de confirmer le diagnostic… Maladie d'abord repoussée par inoculation, ce n'est qu'au XIXème, qu'on pratiquera la vaccination.

Les Béthune habitaient à Paris au 39 rue du Faubourg Saint-Honoré, dans un bel hôtel particulier. Depuis 1814 cet hôtel abrite l'ambassade de Grande-Bretagne, entre le Palais de l'Élysée et l'ambassade des États-Unis d'Amérique, avec un très grand jardin (4000 m² pour les garden-parties) vers les Champs-Elysées.Armand-Joseph de Béthune-Charost, maire du Xème ancien arrondissement de Paris, résidait depuis 1747 dans l'actuel VIIème arrondissement, l'hôtel de Seignelay, 80 rue de Lille, qu'il avait acheté en 1747 aux Colbert. Cet hôtel est maintenant propriété de l'état français ; il a abrité, à plusieurs reprises, différents ministères.

Sur son tombeau dans la chapelle castrale à Meillant, Monsieur le duc de Mortemart a fait graver :

CI-GÎT

ARMAND JOSEPH DE BÉTHUNE,

DUC DE CHAROST,

DERNIER DE SON NOM.

SOLDAT OU CITOYEN,

IL FIT BENIR SON NOM,

ADMIRER SON COURAGE

MAGISTRAT,

GRAND SEIGNEUR,

EN TOUT LIEU,

A TOUT ÂGE,

IL NE FIT QUE DU BIEN.

Annexe

Éloge funèbre prononcé le 12 brumaire an IX (3 novembre 1800) par le citoyen Josset, maire de Saint-Amand-Montrond, devant la dépouille mortelle d'Armand-Joseph Béthune-Charost.

Citoyen Maire,

Nous sommes informés que la commune de Meillant possède la dépouille mortelle du citoyen Béthune-Charost, son esprit et sa mémoire appartiennent à l'immortalité.

Nous venons nous réunir à vous pour honorer la mémoire de cet homme vertueux, de ce philanthrope estimable, dont l'âme sensible ne sut jamais jouir que du bien qu'il pouvoit faire à son semblable.

Comme habitants de Saint-Amand, nous pleurons l'administrateur éclairé dont nous savons que plusieurs des grandes vues se trouvoient liées aux intérêts de notre commune.

Comme citoyens, nous honorons l'homme à qui le Gouvernement avoit donné plus d'un témoignage de sa confiance.

Comme hommes, nous versons des larmes amères sur la tombe d'un des plus dignes amis de l'humanité.

4. Le belvédère Béthune-Charost.De Meillant, en continuant au-delà de la rue de la Baillite (ancienne rue des forges du Boutillon), on monte après le bassin d'orage jusqu'au point haut des Prots (écrit autrefois « Les Praux », à proximité de la ruine de la Tour Malakoff sur le territoire de Saint-Amand-Montrond).

Sur ce promontoire, quel panorama !

L'altimètre du GPS du VW T-Roc indique 310 mètres.

La vue est à 360°.

Quelques antennes-relais de téléphone et télévision prouvent qu'on est bien sur un point dominant.

Et connaissant les anciennes cartes, on peut observer les traces d'un bosquet en forme de fer à cheval.

Sur les cartes napoléoniennes, dans son axe, figure : « allée du Belvédère à Arfeuilles ».

Sur la carte de Cassini établie entre 1758 et 1767, nous lisons à cet emplacement : « Bellevedert », et nous voyons que le tracé de l'allée vers le clocher d'Arpheuilles est en pointillé.

Sur place, cette allée est (en 2020) bordée de poteaux de lignes électriques. Toujours sur la carte de Cassini on voit sur la droite du belvédère, le hameau « les Praux ».

L'ingénieur Jean-Paul Keller accompagné de son épouse Jeannine, nous explique :

« à la fin du 18e siècle, la toise du Châtelet s'était fendue ; de plus, chaque région avait sa façon de mesurer une toise, ... souvenez-vous des travaux de Jean-Baptiste Delambre et Pierre Méchain.

« Par la volonté de Louis XVI, qui s'est rangé à l'avis de Lavoisier, l'unité de longueur sera la dix millionième partie du quart du Méridien terrestre.

« Jusqu'à maintenant, l'unité de longueur était la toise ; dorénavant, ce sera le mètre qu'il faut définir précisément : dix millionième partie du quart du méridien terrestre ! » Ce quart du méridien de Paris (celui passant par l'Observatoire de Paris) est égal à la distance entre Dunkerque et le château de Montjuïc près de Barcelone. D'où les calculs de Messieurs Delambre et Méchain, qui ont suivi les travaux de l'abbé Lacaille et les Cassini (père, fils et petit-fils), les abbés Picard, La Hire, … ; ce méridien passe à très peu de distance de ce belvédère qui domine Saint-Amand-Montrond, en lisière de la forêt de Meillant ; et, par observation à l'aide du Cercle de Borda, des mesures de distances et d'angles sont minutieusement collectées pour être interprétées à l'aide de la loi des sinus.

« Un film de la télévision Arte permet de bien comprendre cette aventure. Visionner : « Un mètre pour mesurer le monde » - Arte, 51 minutes.

« On peut imaginer que Delambre et Méchain aient installé sur le haut de ce belvédère le Cercle de Borda, ou Cercle répétiteur et une lunette : et qu'ils ont pu assister à une éclipse du satellite de Jupiter.

« M Delambre a sans doute expliqué le rôle géographique des éclipses des satellites de Jupiter: « Depuis le milieu du 18e siècle jusqu'au début du 19e, les éclipses des satellites de Jupiter ont été utilisées pour déterminer la longitude géographique des lieux terrestres et améliorer la précision des cartes.

Le satellite de Jupiter le plus utilisé était » Io » dont la période de rotation est de 42 heures environ. L'utilisation sur les navires de haute mer n'était pas possible compte tenu de la difficulté d'observer le phénomène avec précision et surtout d'avoir l'heure exacte au moment de l'observation.

Cassini, qui dirigeait l'Observatoire de Paris au dix-septième siècle fit dresser des tables donnant l'heure exacte des éclipses de » Io » pour chaque jour de l'année, heures valables pour la ville de Paris. » Le résultat de ses travaux fut publié pour la première fois dans Le Journal des Savants en 1688.

« Le principe de la méthode est le suivant : en un lieu donné, on observait l'éclipse de « Io » à l'aide d'une lunette astronomique montée sur un support et on relevait l'heure exacte du phénomène ce qui supposait d'avoir une horloge sur place convenablement réglée par exemple par l'observation du passage au méridien d'une étoile connue. La différence de temps entre l'heure observée et celle donnée par la table de Cassini donnait la longitude du lieu sachant que la terre tourne de 15° par heure ».

« À cet emplacement, le Cercle de Borda ou cercle répétiteur, a été utilisé en direction du Beffroi de Dun ; puis, vers le signal de Culan (le Peu de Vesdun), et enfin celui de Morlac.

- « La Loi des sinus c'est a / sin = b / sinB = c / sinC. »

« La loi des sinus permet de déterminer, dans un triangle, un côté ou bien un angle lorsqu'on connaît par exemple un côté et les deux angles qui lui sont adjacents. Cela correspond au premier cas d'isométrie des triangles.

« Dans certains cas de figure, on peut calculer les éléments manquants lorsque sont donnés deux côtés et un angle opposé à l'un d'eux.

« De ce point haut dominant Saint-Amand-Montrond, par temps très sec et clair, l'antenne du Puy de Dôme distant du belvédère de seulement 116 km à vol d'oiseau, est visible. La cathédrale de Bourges aussi ; les antennes d'Allouis, également. Et sur ce point haut qui domine Saint-Amand-Montrond, le belvédère a été érigé à moins de 200 m du « signal » des Preaux. Celui-ci avait servi à l'établissement des premières cartes précises de la France par Picard, La Hire et Cassini.

Les mesures de l'époque ont « réduit » le royaume de France de 130 km, ce qui aurait fait dire à Louis XIV : « vous m'avez fait perdre plus de territoires que tous mes ministres de la guerre ! »

Armand Joseph de Béthune-Charost a fait construire le belvédère en 1765, année où il a racheté au comte de La Marche les seigneuries de Saint-Amand et Orval, dont les terres sur lesquelles sont situées ce belvédère.

Photo été 2016, sur laquelle se voit très nettement la trace du Belvédère au centre de la bouchure en fer à cheval, et dans l'axe de l'allée du Belvédère à Arpheuilles.

Rien ne nous empêche d'imaginer que ce belvédère ait servi de modèle à celui que la reine Marie-Antoinette a fait ériger à Trianon. (Le toit pour les observations astronomiques - en moins). Le toit de ce belvédère-ci le rendait visible de loin ; il était aussi utile à la science.

À l'aide d'un schéma réalisé par Jean-Paul Keller,

le Belvédère imaginé par Sylvain Lefranc, architecte HMOP,

agence S41, Toulouse (Haute-Garonne),

paru dans un article similaire sur le site de l'association Oh Meillant.

Au lieu de cette construction (elle a complètement disparue…), avec les coordonnées (basées sur le Méridien de Greenwich, et non celui de l'Observatoire de Paris)46.740162 , 2.547916

on pourrait amener un drone pour l'élever à 6,50 m + 1,80 m = 8,30 m, et si ce drone était muni d'une caméra et qu'un écran permette de réaliser des mesures de distance et d'angle, nous pourrions vérifier les mesures de Delambre et Méchain.

18200 Saint-Amand-Montrond,

Parcelle : 000 / 0B / 0056, Altitude : 309.56 m,Épilogue

L'épilogue se situe à l'âge des satellites. « Cadastrant aujourd'hui la Terre avec une précision métrique, les satellites nous révèlent la valeur « réelle » de la distance pôle - équateur 5 129 568 toises. D'où ce résultat stupéfiant : la détermination de La Caille (vers 1740) était meilleure que celle de Delambre et Méchain… À cause d'une mauvaise détermination de la verticale près de Barcelone.

Car, en dépit des conditions dans lesquelles les scientifiques avaient dû travailler, les triangulations ont été d'une qualité frisant l'incroyable. Une vérification de l'exactitude des mesures fut faite en additionnant les angles de 90 triangles : leur somme devait donner 90 fois 180?. Or tel fut le résultat trouvé, à cinq secondes d'arc près… »

P.S. Il est amusant de découvrir qu'afin d'établir des frontières et des cartes militaires plus précises, entre la Norvège et la Mer Noire, il a été établi de 1815 à 1856 par l'astronome Friedrich Georg Wilhelm Struve : « l'arc géodésique de Struve », qui reprenait les méthodes de Delambre et Méchain.

Ce travail a été remarquablement consacré par l'UNESCO.

Ne souhaiteriez-vous pas que l'UNESCO consacre les travaux de Delambre et Méchain, notamment à Saint-Amand-Montrond - Qu'en pensez-vous ?

Annexes

« Base du système métrique décimal, ou Mesure de l'arc du méridien compris entre les parallèles de Dunkerque et Barcelone. T. 1 /,

exécutée en 1792 et années suivantes, par MM. Méchain et Delambre, rédigée par M. Delambre, Jean-Baptiste (1749-1822), et Méchain, Pierre (1744-1804).

Edité en 1806-1810 », pages 74-75, 217 et 222 - 223 :

« Le belvédère, vu de Dun, était un signal bien beau et bien facile à observer ; mais à Morlac, il nous a beaucoup exercés par les différentes manières dont il était éclairé. Lorsqu'il était éclairé obliquement, et qu'on ne voyait pas le sommet de la pyramide, l'erreur était d'autant plus considérable, que l'on voyait une partie moindre du toit, et que le soleil était plus près de midi.

Ainsi, en supposant que l'on ne vît que les trois-quarts de la hauteur du toit, l'erreur à Morlac devait être 11 sec sin B, B étant l'angle au belvédère entre Morlac et le vertical du soleil. Cette remarque explique le peu d'accord entre les angles observés à Morlac entre Culan et le belvédère… Voilà pourquoi je m'en suis tenu à la dernière série, observée à deux observateurs, le soir, le toit étant tout noir, et bien visible. »

« À cette époque, la Tour de l'horloge de Dun-sur-Auron est terminée par une pyramide quadrangulaire facile à observer ; cependant un petit toit destiné à couvrir la cloche, fait sur l'une des faces une saillie de deux pieds qui, vue de Bourges, et surtout de Morogues, gênait un peu l'observation.

M. de Béthune-Charost avait fait construire un belvédère à très peu de distance de l'ancien signal des Préaux. Ce belvédère surmonté d'une pyramide octogone, formait le plus commode et le plus sûr des signaux, quand on le voyait, comme à Dun, d'assez près pour en distinguer toutes les parties ; mais, vu de Morlac, il nous a singulièrement exercés par ses phases, c'est-à-dire par la manière inégale dont il était éclairé du soleil aux différentes heures du jour ; en sorte que pour obtenir des observations qui ne fussent point altérées par le soleil, ou dans lesquelles les erreurs fussent de nature à se détruire mutuellement, il me fallut mesurer cent-soixante-dix fois l'angle que le belvédère faisait avec le signal de Culan.

Ce dernier signal était placé à peu de distance de celui qui porte le même nom dans la » Méridienne vérifiée ». »

Voici nos « Observations géodésiques : les mesures faites de Belvédère Béthune-Charost : 10 996 5 295 99 5 6295 = 89° 40' 0 sec (dans le ciel.) D. et B. n°1 15 fructidor, 2h. »

« Au signal des Praux, j'ai substitué le belvédère que le citoyen Béthune-Charost a fait construire en 1765 à trois-quarts de lieue au » sud-est » (sic, en fait au nord-est) de Saint-Amand, et à 100 toises du signal. Le belvédère est un salon octogone dont le toit est une pyramide aussi octogone. Autour de la pyramide est une galerie de 0,375 toise de largeur, avec une grille à hauteur d'appui. La base du toit est un octogone dont le côté est de 1,7778 toise. L'apothème de cette base est de (0,8889 toise) cotang 22°1/2 = 2,1458 toises. Le centre de l'instrument était sur le prolongement de l'apothème, 0,2847 toise sur le couchant. Ainsi la distance du cercle à l'axe de la pyramide = 2, 43056 toises = r.

L'angle entre le signal de Culan et l'axe de la pyramide était de 116g955 = 105° 15' 4 sec. La hauteur estimée de la pyramide est de 3,3333 toises. dH = 2,5833 toises. Hauteur totale … 6,4167 toises.

Bibliographie

« Bulletin des Amis du Musée Saint-Vic, Saint-Amand-Montrond (Cher), Hiver 1999-2000, N° 42.

« Cahiers d'Agriculture du Duc de Béthune-Charost, Bibliothèque municipale de Saint-Amand-Montrond (Cher).

« Projet de D. Schelstrate et son équipe.

« Journal Libération, 14 juillet 2000, Paul Quinio, Reconstitution de la mire de triangulation de Delambre

- Peu de Vesdun (367 m) - Vesdun (Cher), Berry, Centre, France.

« Travaux de Jean-Paul Keller ; sa visite à la mairie de Meillant (Cher), à la recherche du belvédère…automne 2020. »

« P. René Challet : différentes publications sur Meillant, dont celle de la période révolutionnaire.