Si l'on ne nommait Joseph Deux,

Des Germains fortunés et le père et le maître.

CHAPITRE VIII

LES PÈLERINS DE L'ILE DES PEUPLIERS

ET

LA GLOIRE D'ERMENONVILLE

Le pittoresque tombeau de Rousseau fut bientôt connu de la cour et de la ville, par les journaux et par les estampes. En dehors des belles gravures de Moreau, de celle de Gandat, d'autres petites estampes circulèrent, sorte d'images mortuaires de l'auteur d'Héloïse avec son portrait au-dessus d'un petit dessin de l'île des Peupliers.

Déjà Ermenonville était très apprécié des amateurs de jardins, et il y était déjà venu pas mal de visiteurs épris de beauté pittoresque. Le plus considérable fut le comte de Falkenstein, l'empereur Joseph II, qui en 1777 vînt dîner et coucher dans la simple auberge couverte de chaume du village, ainsi que le raconte encore une inscription sur le mur de cette auberge :

Préférer au palais une simple

chaumière,

Des princes mépriser le faste et la grandeur,

De ses hôtes charmés honorer la candeur.

Auprès d'eux conserver l'égalité première,

![]()

Si l'on ne nommait Joseph Deux,

Des Germains fortunés et le père et le maître.

Il avait été surpris par l'orage dans le Désert, et s'était mis à l'abri sous une petite grotte, qui par la suite porta son nom :

Tu vois, passant, cette roche

creusée ;

Elle a servi, toute brute qu'elle est,

Pour abriter la vertu couronnée.

Dès que Rousseau reposa au milieu de l'étang calme d'Ermenonville, ce fut pour ce coin de campagne, la gloire, la célébrité européenne. L'influence de l'écrivain avait été si grande, si puissante, que personne ne pouvait ignorer le lieu de sa sépulture. Pour tous Ermenonville devint un pèlerinage. Ce fut un petit voyage indispensable, pour tout homme ou toute femme au cœur sensible (1).

Les plus grands personnages rendirent cet hommage au philosophe. Tout d'abord le roi : le 14 juin 1780, les carrosses de la cour descendaient la grande allée du rond-point des jeux des villageois, et le marquis philosophe eut à recevoir Leurs Majestés, puis toute la famille royale, le comte et la comtesse de Provence, le comte et la comtesse d'Artois ; il dut montrer ses jardins à la maîtresse de Trianon, au propriétaire de Bagatelle, et leur donner un concert dans la tour de Gabrielle.

Il existe toujours un grand banc de pierre festonné de lierre sur la chaussée de l'étang. C'est le banc de la reine. Là, Marie-Antoinette reçut l'hommage des jeunes filles du village vêtues de blanc : une couronne de roses garnie de lierre avec cette banderole :

Celle qui règne sur les cœurs

Doit trouver partout la couronne

(2).

La tradition veut qu'une autre reine, d'une autre dynastie, la reine Hortense, vint aussi plus tard, de ce banc, contempler le tombeau de Rousseau.

Gustave III, roi de Suède, en 1788, dîna dans l'auberge où avait couché Joseph II.

Les plus grands seigneurs imitèrent les rois et s'acquittèrent de leur pèlerinage à Ermenonville, surtout s'ils donnaient quelque peu dans la philosophie. Le duc de Nivernais laissa un sonnet impromptu sur le registre des voyageurs de l'auberge. Le prince de Ligne était parmi les grands admirateurs d'Ermenonville : « J'y ai pensé à Julie, écrivit-il.(3) Je crois que je l'ai pleurée. J'ai béni son historien. Je me suis assis sur son banc. On m'a montré les canards que sa main a nourris. Il m'a semblé que leurs cris étaient plus agréables, mais guère plus justes. Je me suis remis à penser à Julie, mais hélas ! j'étais seul. O Saint-Preux, j'y ai envié ton sort. Ta lettre 55 m'a fait pardonner l'âcreté de ta lettre 14- Heureux, mille fois heureux! ceux qui y sont exposés. »

Les femmes, naturellement toutes les lectrices de l'Héloïse, grandes dames ou bourgeoises vinrent nombreuses « exprimer tous les élans de leurs cœurs sensibles ». L'actrice des Français, Marie Joly, jeta des fleurs sur la tombe avec cet hommage :

(4).

Elle devait se faire construire dans un pittoresque site de Normandie, un tombeau imité de celui de Rousseau (5).

Il y eut des notes discordantes qu'il faut relever à côté des témoignages de piété. Ainsi selon Mme d'Oberkirch, Mme de Clermont-Tonnerre poussa un peu loin « l'anti-Rousseauisme ». Elle répondit au marquis de Girardin, qui vantait son cher philosophe : « Tout cela est fort beau, Monsieur, mais au fond Jean-Jacques était un cuistre. » (6) Le seigneur d'Ermenonville dut le prendre extrêmement mal.

Une autre visiteuse (7) et surtout, un peu plus tard, Mme de Genlis raillèrent les jardins trop rustiques ou trop philosophiques pour elles : « Sauvons-nous de ces lieux », disait l'aimable Antonine de Mme de Genlis au « sensible Eugène », « il n'y a que des tombeaux et j'ai peur des revenants ».

Mais les railleurs furent la minorité et les dévots de Jean-Jacques le grand nombre. On jetait des fleurs sur la tombe, on emportait des branches de peupliers en guise de reliques. Beaucoup piquaient au tronc des arbres des vers impromptus. Le magister du village, Nicolas Harlet, ramassait soigneusement ces petits placards et les consignait dans ses cahiers journaliers, entre les notes de ses recettes et de ses dépenses. Une de ces compositions est à citer quoiqu'elle soit d'une incorrection qui touche au galimatias :

« O Bienfaisante humanité,

Désintéressement, vérité,

Avec emphase partout prouvée (sic)

Ou obtenues richesses, dignité (sic)

Ici repose votre observateur, votre fidèle ami.

Pour vous avoir chéri il fut martyr toute sa vie,

En tout comme Jésus-Christ.

Partout il fut proscrit,

C'est-à-dire des princes de la religion,

Des docteurs de la loi et des lettrés.

C'est rendre hommage au Très-Haut

De respecter ce tombeau. » (sic)

(8).

Curieux document par le sentiment religieux et le peu de culture qu'il décèle chez son auteur.

Un manuscrit assez long et abominablement griffonné sur des feuilles volantes que possède la bibliothèque de l'Arsenal est ce qu'il y a de plus suggestif sur le culte du tombeau de Rousseau. C'est le récit du pèlerinage de l'abbé Gabriel Brizard (9), qui vint à Ermenonville accompagné d'Anacharsis Clootz, baron du Val de Grâce, le futur « orateur du genre humain ». Nous allons en citer la plus grande partie ; il exprime trop bien les sentiments des gens de cette époque visitant Ermenonville pour que je puisse me contenter d'en faire de courts extraits.

PÈLERINAGE D'ERMENONVILLE

AU MOIS DE JUILLET 1783

AUX MÂNES DE J.-J. ROUSSEAU

Mihi et amicis.

On voit que ce récit n'est que pour quelques amis par le désordre et la négligence qui y règnent. Tout a été écrit en présence des objets. C'est au pied du tombeau même de J.-J. Rousseau, dans sa maison, sur le banc « des Mères », dans le « Verger de Clarens », dans les grottes qui lui ont servi d'ombrage, dans les sentiers où il se plaisait d'errer, sur le gazon où il aimait à se reposer, dans les lieux solitaires où il a honorés de sa rêverie, quelquefois sous la dictée même des paysans, des bonnes gens avec lesquels il aimait à s'entretenir. J'ai tâché de rendre ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. D'autres ont sans doute mieux fait, mais ceci a été vu.

Pour me préparer à ce charmant pèlerinage, j'emporte avec moi l'Héloïse, m'étais-je dit en quittant Paris ; quand je l'aurai finie, je recommencerai. Parmi les hommages que je fus chargé de porter au pied de ton urne sainte, ô Rousseau, je n'oublierai pas ce que m'a dit l'aimable Fanny : « Oh mon ami! tu vas embrasser la cendre de ce grand homme. Hélas il est mort dans la persuasion qu'il avait tant d'ennemis ! Dis-lui bien qu'il s'est trompé, que tout le monde l'aime, que la plus tendre moitié de l'univers idolâtre sa personne et ses écrits. Et s'il a eu en effet quelques ennemis, ce sont des hommes durs et pervers. Encore quelques années, ils ne seront plus; leur nom disparaîtra, car la mémoire de J.-J. Rousseau aura des autels. Ainsi-soit-il. »

JOURNAL DU PÈLERINAGE D'ERMENONVILLE

Le lundi 14 courant.

Je m'éloignai de la capitale plein de la douce espérance d'arriver le jour même à Ermenonville ; mais il en était autrement ordonné. Il faut passer par ces lieux.

De héros en héros, d'âge en âge embellis, et comment passer par Chantilly sans s'y arrêter...

![]()

(C'est à Chantilly, que l'abbé Brizard découvre l'Essai sur Sénèque, de Diderot.)

Mon compagnon de voyage avait emporté l'Essai sur Sénèque, de Diderot. Je ne connaissais cet ouvrage que par le cri d'indignation qu'il avait excité dans toute l'Europe. Je jetai les yeux sur l'affreux libelle. Il surpassa mon attente. Tout ce que la guerre, disons mieux, la haine peut inventer de plus affreux s'exhale à la fois de sa plume infernale. Jamais les serpents de l'envie n'ont distillé un venin si impur et de si noirs poisons. Mon âme soulevée ne peut se contenir : « Non, Jean-Jacques, tu ne seras pas sans vengeance. Quoi ! ni son génie, ni ses divins écrits, ni ses malheurs qui adouciraient un tigre n'ont pu le mettre à l'abri de ces indignes outrages. Et c'est par celui qui se dit son ami que son cadavre est percé par le poignard des assassins...

Première journée. Mardi 22 juillet 1783.

Un jour serein et sans nuage se lève. Nous sortons de Chantilly avec un plaisir qu'on a rarement quand on quitte de si beaux lieux. Tous deux à pied, dans le recueillement qu'exige un semblable pèlerinage, nous traversons en silence la forêt de Senlis. Le cœur me bat de joie en pensant que chaque pas me rapproche du lieu qui recèle les chers et tristes restes de l'ami de la vertu. Nous faisons plusieurs poses dans la forêt ; assis sous un arbre je lis le Rêve de Julie, ou l'Inoculation de l'amour. Ici je partage les douleurs et le désespoir de Saint-Preux ; le temps paraît court avec de telles ressources.

Le soleil était dans sa force et la chaleur excessive. Nous allions quitter la forêt pour entrer dans des sables brûlants. Mais le Ciel qui nous voit avec plaisir accomplir un si pieux dessein nous favorise ; le soleil se couvre d'un voile officieux, un air humide et frais se lève et protège notre marche. C'est ainsi que nous atteignons l'abbaye de Chaâlis, distante d'un quart de lieue d'Ermenonville. Le terrain est agreste et sauvage ; la Nature y paraît attristée et communique sa douleur au pèlerin, et l'on sent que l'on approche du tombeau de l'homme qui lui fut cher.

Plein de ces pensées nous arrivons à Ermenonville…

(Installation à l'auberge d'Antoine-Maurice et description.)

Malgré la longue et fatigante marche que nous avions faite dans les sables, notre impatience ne nous permet pas d'attendre au lendemain pour prendre une idée de ces lieux. Notre premier mouvement est d'aller saluer l'île des Peupliers, mais de loin seulement ; nous ne voulons qu'entrevoir le sommet des arbres. Il faut économiser nos plaisirs. D'ailleurs, nous voulons nous recueillir et n'approcher du sanctuaire qu'avec le respect qu'exigent la sainteté du lieu et la mémoire de celui qu'on y vénère.

![]()

[Promenade dans le Désert].

![]()

Nous revenons au Soleil d'or, notre auberge, où Joseph II a logé, et qui ressemble plutôt à la maison de Philémon et Baucis... Le soir, Antoine Maurice ne nous entretient que de Rousseau, de sa bonté, de sa simplicité. Il nous montre la tabatière et les sabots de Rousseau que sa veuve lui a donnés ; et comme rien n'en constate l'authenticité, nous avons jugé à propos, mon compagnon et moi, de coller sur la tabatière, au dedans du couvercle, l'inscription suivante :

« Tabatière de J.-J. Rousseau, donnée par sa veuve, à Antoine Maurice habitant d'Ermenonville.

« Mes doigts ont touché cette boîte ; mon cœur en a tressailli et mon âme est devenue plus pure.

« Signé : Le baron de Clootz du Val de Grâce, défenseur de J.-J. Rousseau dans mon livre : De la certitude des preuves mathématiques. »

Et voici ce que j'ai écrit sur les sabots : « Sabots que J.-J. Rousseau portait habituellement et au moment de sa mort, et que sa veuve a donnés au bon Antoine Maurice, habitant d'Ermenonville, »

« G. Brizard a honoré son nom en le consacrant sur la simple chaussure de l'homme qui ne marche que dans les sentiers de la vertu. »

Mme la duchesse de Villars s'est promenée à Ermenonville toute une après-midi avec ces sabots, chaussant ses pieds délicats. Ils sont recouverts de paille tressée, et garnis en dedans de peau de mouton. Je les essaye : ils vont à mon pied ! - La tabatière a pu valoir six livres. La marquise de la... ? et son secrétaire, celui-là anglais, en offrirent à Maurice trois louis. L'honnête Maurice leur dit qu'il était bien fâché de la refuser, mais qu'il en mourrait possesseur. Cette circonstance peut être rapprochée de celle relatée par le Journal de Paris, du 13 août 1782 (?) où l'on dit que Villette a vendu à un marchand anglais le cœur de Voltaire.

Col de toile plissée porté par Rousseau.

Mercredi matin. Deuxième journée.

L'île de Jean-Jacques me tourmente ; le sommeil fuit de ma paupière. Je suis agité comme la prêtresse d'Apollon à l'approche du dieu.

La tombe est frappée des premiers rayons du soleil levant ; à droite, à mi-côte le temple de la Philosophie ; quelques cygnes seulement errent sur le lac et ont seuls le privilège d'aller librement auprès du tombeau.

À droite est une allée sinueuse. Je me fais un plaisir d'y relire la sublime lettre d'Edouard à Saint-Preux, où il l'exhorte à la sagesse et à la vertu. Je ne m'en fais que trop l'application. Ah ! je veux du moins m'en pénétrer. Je la lis dix fois à haute voix et l'apprend par cœur pour ne pas l'oublier.

Je lisais dans l'avenir, transporté en idée à quelques siècles. Quand la foule des préjugés qui couvrent encore la Terre auront disparu devant le flambeau de la Raison, Ermenonville sera une terre sacrée, on y accourra de toutes parts ; ce simple tombeau sera changé en temple.

Le baron me rejoint ; il se promène tout ce jour avec l'habit que portait Rousseau le jour de sa mort.

Nous nous promenons dans les jardins. Dans l'« Hermitage » dont la porte est fermée j'entre par la fenêtre. J'y fais une ardente prière à Saint-Preux et à sainte Héloïse.

Puis nous retournons au bord de l'île qui renferme la dépouille de l'homme juste. Là nous sommes longtemps en contemplation, du côté du jardin qui approche le plus de l'ile. C'est de là que de vertueux Anglais à qui l'on refusait le passage se sont élancés dans les flots pour toucher la terre sacrée. Plaignons la nature humaine de ce qu'il reste si peu de choses d'un grand homme. Mais que dis-je, nous avons ses ouvrages ; nous lisons à haute voix différents morceaux de Rousseau. Il semble être à nos côtés et converser avec nous.

Jeudi 24. Troisième journée.

À qui l'amour n'a-t-il pas fait verser des pleurs? Qui n'a pas été victime de l'injustice ? Qui n'a pas été poursuivi par la méchanceté des hommes, si le divin Rousseau, un homme si bon, si simple, si sublime n'en a pas été à l'abri !

Pourquoi, moi, ne supporterais-je pas avec courage les maux attachés à la nature ; si mon cœur n'est point pervers, si ma conscience ne me reproche rien, que m'importe !

Assis sous un arbre près du banc des « Mères », j'étais à contempler le tombeau avec une douleur mêlée d'une tendre reconnaissance, une voix touchante frappe mon oreille. Je vois une femme accompagnée de deux enfants dont elle presse l'un contre son sein et tient l'autre par la main. J'entendis distinctement ces mots :

« Ombre d'un grand homme ne dédaigne point le faible tribut d'une âme reconnaissante. C'est toi qui as éclairé mon esprit et échauffé mon cœur, etc., etc.…

(Je fais grâce au lecteur du long discours de la mère de famille, fidèlement transcrit par Gabriel Brizard, mais je ne le dispense pas de la cantate qu'elle lui inspira) :

Romance sur le tombeau de J.-J. Rousseau.

Voici donc le séjour paisible,

Où, des mortels

Le plus tendre, le plus sensible

A des autels.

C'est ici que ce sage repose

Tranquillement.

Ah ! Parons au moins d'une rose

Son monument.

Approchez, mères désolées,

Pour vous de tous les mausolées

C'est le plus beau.

Jean-Jacques vous apprit l'usage

De vos pouvoirs,

Et vous fit aimer davantage

Tous vos devoirs.

C'est ici que dans le silence,

La plume en main,

Il agrandissait la science

Du genre humain.

Plus loin voyez-vous ces bocages

Sombres et verts,

Il s'y dérobait aux hommages

De l'Univers.

Autour de cet asile sombre.

En ces moments,

Ne crois pas voir errer l'ombre

De deux amants,

Noble Saint-Preux, simple Julie,

Noms adorés,

Quelle douce mélancolie

Vous m'inspirez.

Sur cette tombe solitaire,

Coulez mes pleurs.

Hélas ! il n'est plus sur la terre

L'ami des mœurs.

Vous qui n'aimez que l'imposture,

Fuyez ces lieux,

Le sentiment et la nature,

Talents des dieux ! (sic) (ouf!)

Du vendredi 25 juillet. Quatrième journée.

Tout étant préparé pour notre sacrifice nous allons prendre le batelet, qui doit nous conduire à l'île. Le conducteur nous assure qu'il y avait six semaines qu'il n'avait mené personne et cependant toujours il arrive une foule d'étrangers. Pendant huit jours que nous sommes restés, il n'y en a pas eu un où nous n'ayons vu arriver sept ou huit pèlerins mais on est obligé de restreindre les autorisations pour aller dans l'île.

Le même Peter qui nous conduit est celui qui a embaumé le corps de Rousseau et l'a conduit dans l'île. Nous apercevons le tombeau dans l'éloignement à travers les peupliers. A mesure que nous approchons, nous nous attendrissons sur la destinée de Jean-Jacques. Il est séparé de ses lâches ennemis, l'accès de l'île n'est ouvert qu'à ses admirateurs. Trop souvent de lâches ennemis ont essayé de porter sur le tombeau leur main destructive et de profaner sa cendre.

Le calme et le silence nous accompagnent : on n'entend que le bruit des rames. Nos yeux sont fixés sur le monument. A peine le batelier a-t-il atteint les bords, je saute dans cette île heureuse, je me jette à genoux ; je m'approche avec respect du monument. J'applique ma bouche sur la pierre froide et je la baise à plusieurs reprises. Et après être resté quelque temps incliné dans un silence respectueux : « O grand homme, m'écriai-je, si tu n'es pas insensible, s'il est vrai, comme tu nous l'annonce d'un ton si touchant, et comme mon cœur aime à le croire, tu ne seras pas insensible à nos hommages. Ils ne sont pas vains, et c'est à tes pieds que je jure, échappé comme toi à une jeunesse orageuse, d'honorer mon âge de quelques vertus, de veiller plus souvent sur moi. » ….. (Puis il fait encore un discours au nom d'un de ses amis. C'est la prière pour tous.)

Après avoir, chacun de notre côté, payé le tribut de nos hommages, mon ami et moi nous sommes réunis pour procéder au sacrifice que nous méditions. Nous nous étions munis de tout ce qu'il fallait.

Nous jetons quelques fleurs sur sa tombe ; des roses trémières qui semblent croître là tout exprès, puis nous nous préparons au grand sacrifice. Mon ami et moi, nous nous disputons l'honneur de brûler le libelle de Diderot. Nous avons apporté tout ce qui est nécessaire : nous tirons le libelle, nous en déchirons les feuillets coupables et tous deux à genoux, tenant chacun un des côtés du libelle infernal, nous prononçons à haute voix ces mots :

« Aux mânes de J.-J. Rousseau. Que la mémoire des lâches ennemis de l'homme de la nature et de la vérité soit oubliée.

« Nous, J. de Clootz, baron du Val de Grâce, et Gabriel Brizard nous faisons un sacrifice expiatoire sur la tombe du grand homme en livrant aux flammes un libelle que le mensonge réclame et que la vérité désavoue : l'Essai sur Sénèque, ces calomnies de Diderot vivant contre J.-J. Rousseau après sa mort. En l'île des Peupliers, ce 25 juillet 1783. »

Nous nous disputons l'honneur de mettre le feu et de consommer ce sacrifice. Le feu sort de la pierre et la flamme dévore en un instant l'affreux libelle. L'obscure fumée qui en sort touche la pierre du monument. Ainsi périsse la mémoire des méchants et des calomniateurs.

C'est la première fois peut-être que la flamme a brillé sur cette île jusque-là déserte, et le feu aussi pur qu'il est sorti des mains de Prométhée, et c'est pour honorer la vertu (sic). Ce sacrifice expiatoire se termine avec tout l'appareil que le temps et les lieux nous permettent. Il était pur, libre et désintéressé... Nous nous sommes de nouveau inclinés en baisant le coin du tombeau. Nous avons cueilli quelques branches du peuplier le plus voisin, et nous avons fait plusieurs fois le tour de l'île. Nous cueillons encore des roses que nous jetons sur le tombeau, le dessus de la pierre est tout couvert de roses séchées.

Quand dans quelques siècles on ouvrira ce tombeau, quand la vénération publique en aura fait un autel, et de l'île un temple, que seront les Servan, les Grimm, les Diderot ?

Je fais toucher sur le tombeau (sic) mes tablettes et mes crayons ; je les promène sur toutes les faces, comme si une froide pierre pouvait communiquer quelque chaleur à mes faibles écrits. Mon compagnon m'imite et nous en approchons tout ce que nous portons. Cependant nous n'avons pas osé charger ce tombeau sacré de nos noms. L'air qu'on respire semble inspirer la vertu. Je me suis rappelé les vers touchants de Ducis. J'ai regretté qu'ils ne fussent pas inscrits sur les peupliers les plus proches du tombeau :

Entre ces peupliers paisibles

Repose Jean-Jacques Rousseau.

Âmes douces, âmes sensibles,

Votre ami dort sous ce tombeau.

Rien n'est plus convenable au lieu et au sujet.

L'ile des peupliers et le tombeau de Rousseau, à Ermenonville.

Toile de Jouy.Jamais je n'ai donné six livres d'aussi bon cœur que celles que j'ai données au batelier ; en sortant de la barque, je promets d'en donner autant à une pauvre femme, en l'honneur de Rousseau.

Nous quittons enfin ces lieux à regret et lentement.

C'est Mme de Beauharnais qui dans un pèlerinage a fait des guirlandes de fleurs et a coupé une boucle de ses cheveux, qu'elle a déposée sur le tombeau.

Samedi 26.

Aux premiers rayons du soleil, je me dérobe, comme à l'ordinaire, pour aller saluer la tombe et faire le tour du lac…

![]()

Chez Mme Bimont, veuve de M. Bimont, receveur et procureur fiscal d'Ermenonville, j'ai acheté les reliques de J.-J. Rousseau, son bonnet de velours brodé en or ; rapporté des roses cueillies sur son tombeau.

Encrier de la chambre qu'habitait Rousseau à Ermenonville.Je sais que ces tristes restes ne sont rien en comparaison des fruits immortels de son génie ; les véritables reliques de Jean-Jacques, ce sont ses divins écrits ; je le sais et personne n'en dévore plus souvent la lecture. Mais pardonnez à ma faiblesse, je ne puis toucher sans respect à ce qui a appartenu à cet homme simple et sublime. En voyant ce bonnet qu'il a porté vingt-cinq années et qui a couvert cette tête d'où sont sortis Héloïse et Émile, et tant de chefs-d'œuvre, je ne puis me défendre d'un respect semblable à celui des soldats qui touchent le mausolée d'un compagnon plus brave. Je me sens plus avancé dans les sentiers de la vertu…

![]()

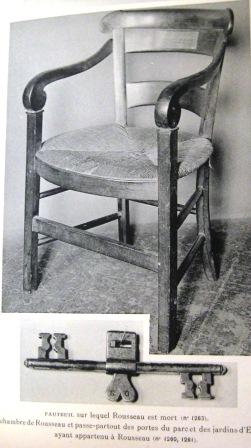

Fauteuil sur lequel Rousseau est mort.

![]()

Lundi. - A cinq heures du matin, nous partons après avoir salué la tombe de loin. Une tristesse mortelle s'empare de moi, un serrement de cœur à mesure que je m'éloigne, toute ma joie est évanouie. A Mortefontaine, mon compagnon m'invite à décrire. Le crayon me tombe des mains. Tout y est beau mais il y manque J.-J. Rousseau.

![]()

Non, ce ne sera pas en vain que j'aurai fait ce pèlerinage, et le fruit que j'en ai tiré, c'est un dessein bien formé de veiller sur moi-même, de corriger mes défauts et de tâcher d'être meilleur.

Ce n'est pas une vaine curiosité qui m'a porté à visiter ces lieux, c'est dans l'intention de me familiariser davantage avec la vertu.

Et je soutiens que tout homme dont l'âme ne sera point corrompue qui fera ce pèlerinage, tout le rappelle tellement à la vertu qu'il est impossible qu'il en revienne sans former cette résolution.

Rosiers qui croissez à l'ombre de son tombeau, répandez votre parfum.

Peupliers, penchez vos feuilles.

Dieux protecteurs que jamais la foudre n'approche d'ici, réservez-la pour les méchants.

Lac qui sépare cette île, aimée des Dieux, du reste de l'Univers, qu'un être jaloux et perfide ne te franchisse jamais.

Mais viens verser des larmes dans ces lieux tranquilles, homme au cœur bon et honnête.

Viens rendre hommage à celui qui t'as fortifié dans le chemin de la vertu.

Et vous jeunes époux qui lui devez la tendresse…»

On voit quelle ferveur animait les disciples de Rousseau ; c'était une véritable religion.

J.J.Rousseau debout

Statuettes en terre cuite et en plâtre polychrome.Ce fut la gloire pour Ermenonville ; la renommée européenne et universelle. Ermenonville fut décrit par le Danois Hirschfeld, et par le consul d'Amérique (10). Il vint même un Persan ou un pseudo-Persan ; c'était un cousin de Rousseau, qu'un voyage avait mené en Perse, où il s'était marié avec une Persane. Le couple, en costume oriental, amusa beaucoup la famille de Girardin, et Stanislas nous a laissé dans ses mémoires la complète description de leur toilette.

En somme tous les amateurs de jardin, tous les cœurs sensibles (et ils étaient nombreux) connurent mon village natal ; le marquis jardinier ne se plaignit pas de ce lot de visiteurs qui troublaient sa solitude : il craignait les vandales, et exigeait qu'on se fît accompagner dans ses bocages, par un domestique, mais il voulait aussi que tous les visiteurs inscrivissent leur nom chez son concierge pour qu'un homme illustre, un savant, ne passât point à Ermenonville sans qu'il lui fît lui-même les honneurs de son domaine.

Plus tard le Premier Consul devait aussi méditer sur la tombe de Jean-Jacques.

« Il eût mieux valu, dit-il à son ami Stanislas de Girardin, que cet homme n'eût pas existé ; il a causé la Révolution. - Il me semble, citoyen consul, répondit Girardin, que vous n'avez guère à vous plaindre de la Révolution. - L'avenir dira, répondit Napoléon, s'il n'eût pas mieux valu pour le repos de la terre que ni Rousseau ni moi n'eussions existé. »

Plus tard encore, un des ennemis vainqueurs de Napoléon, Blücher en 1814, vint saluer, entouré de son état-major, la tombe alors vide du philosophe de Genève ; et il exempta le village d'Ermenonville, de tout logement de troupes et de toutes contributions de guerre.

![]()

Retour vers la table des matières « le marquis René de Girardin par André Martin-Decaen »

Revenir au chapitre précédent VII

(Voir la récente publication de M. Pierre-Paul Plan. J.-J. Rousseau raconté

par les Gazettes de son temps. Mercure de France, p.227 et suiv.) (Retour

au texte)

(Ms. de Harlet). (Retour au texte)

(Coup d'œil sur Belœil.)(Retour au texte)

(Ms. de l'abbé Brizard).

(Retour au texte)

(Le Mont-Joly près de Falaise).

(Retour au texte)

(Mémoires de Mme d'Oberkirch).

(Retour

au texte)

(Lettre écrite par une jeune dame à une de ses amies à la campagne).

(Retour au texte)

(Ms. de Harlet).

(Retour au texte)

(Gabriel Brizard, homme de lettres, archiviste de l'Ordre du Saint-Esprit, auteur

de nombreux écrits historiques collabora à une édition des œuvres de Rousseau).

(Retour

au texte)

(Par le Russe Karamzin, voir Karamzin et J.-J. Rousseau, par le baron de Baye

et le marquis de Girardin. Paris, Leclerc 1912).

(Retour

au texte)