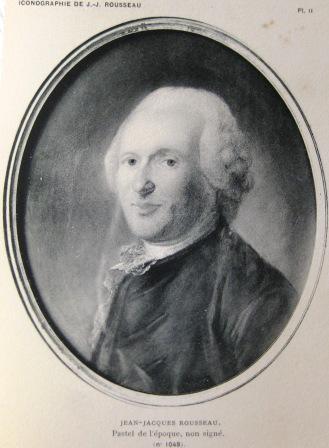

Jean-Jacques Rousseau,

Pastel de l'époque, non signé

CHAPITRE V

ROUSSEAU À ERMENONVILLE

Jean-Jacques Rousseau,

Pastel de l'époque, non signé

O Jean-Jacques ! au fond des

humides bois noirs,

Sur le flanc des collines vertes, par les beaux dimanches,

Tu causais avec l'Eternel et tu allais boire

À la source de la Vérité toute blanche.

O Jean-Jacques ! ton singulier souvenir

Est comme une vieille et jaune liasse,

De lettres décachetées et couvertes de taches

D'encre et de pluie triste à faire mourir.

Francis Jammes.

Le marquis de Girardin fit avec son fils aîné Stanislas et le peintre Chatelet un voyage en Suisse et en Italie en quête de croquis de paysages pittoresques vers 1775 ou 1776.(1) Au retour, par l'entremise d'amis, il fit la connaissance de Jean-Jacques Rousseau installé à Paris rue Plâtrière. Le pauvre philosophe était alors plus misanthrope que jamais comme le témoignent les Rêveries et les Dialogues. On avait beaucoup de peine à s'introduire dans son pauvre ménage, et il refusait surtout de voir les gens qui se disaient admirateurs de ses œuvres littéraires. Le seul moyen pour le fréquenter était de lui commander des copies de musique ; c'est ce que fit le marquis de Girardin ; il lui donna tout un lot de musique italienne et il semble qu'il eut vite toute la confiance de Jean-Jacques. Le jeune Stanislas qui jouait pas mal du piano, allait essayer les copies de Rousseau, et même ils jouèrent ensemble « Le Devin du Village ».

Le devin du village.

1re planche du Tome V (suite de Moreau).

Dessinée par Moreau le Jeune, gravée par P.A. Martini.Rousseau en faisait une nouvelle musique ; il la chantait et Stanislas de Girardin l'accompagnait ; « sa voix, quoique un peu cassée, était encore toute passionnée ». Il se fâcha de ce que Stanislas trouvait cette musique moins bien que l'ancienne ; puis il se consola en pensant que ce n'était qu'un jeune homme peu connaisseur.

Il se trouvait dans une situation difficile ; ses ressources étaient modiques, il vieillissait et Thérèse était malade. Au mois de février 1778, il écrivit un mémoire qu'il fit passer en forme de circulaire à ses meilleurs amis. Il y expliquait que sa femme et lui ne pouvaient plus tenir leur ménage et se soigner eux-mêmes, et il demandait un asile à la campagne en échange du peu de biens et de rentes qui lui restaient.

« M. Rousseau, écrivit le médecin et censeur royal, Le Bègue de Presle, me dit, à la fin du mois d'avril 1778, qu'il n'était pas éloigné d'accepter une habitation à quarante lieues de Paris, mais qu'il n'avait encore pris aucun engagement ; je lui représentais les inconvénients d'un pareil éloignement et la difficulté des voyages en cas de maladie, d'infirmités ou d'affaires qui exigeassent son retour à Paris. » Le comte Duprat, et Corancez, lui offraient aussi une habitation près de Paris. Mais Rousseau s'en remit à Le Bègue de Presle qui, grand ami du marquis de Girardin, le décida à accepter l'hospitalité d'Ermenonville. Il lui conseilla de partir seul d'abord, de rester quelques jours et de ne faire venir Thérèse que « quand il aurait vu si le pays lui plaisait, s'il y trouvait une habitation qui lui convînt à lui et à sa femme ; enfin s'il consentirait à tenir de M. et de Mme de Girardin des choses dont ils ne pouvaient pas recevoir le prix, comme l'habitation, et certaines provisions telles que les légumes qu'il ne pouvait avoir qu'à leur potager. »

Le Bègue de Presle hâta son départ ; il voulait l'accompagner, passer avec lui quelques jours à Ermenonville et revenir à Paris pour la Pentecôte. Ils prirent donc le 20 mai 1778 une chaise de poste, qui les mena jusqu'à Louvres. Ils trouvèrent là un carrosse et des chevaux du marquis de Girardin pour les conduire à Ermenonville.(2)

Citons le récit de son arrivée, fait par le marquis lui-même : (3)

« Lorsque Rousseau se vit dans la forêt qui descend jusques au pied de la maison, sa joie fut si grande qu'il ne fut pas possible de le retenir en voiture. » « Non, dit-il, il y a si longtemps que je n'ai pu voir un arbre qui ne fût couvert de fumée et de poussière ! ceux-ci sont si frais ! Laissez-moi m'en approcher le plus que je pourrai ; je voudrais n'en pas perdre un seul. » Il fit près d'une lieue à pied de cette manière. Sitôt que je le vis arriver, je courus à lui : « Ah! monsieur, s'écria-t-il en se jetant à mon col, il y a longtemps que mon cœur me faisait désirer de venir ici, et mes yeux me font désirer actuellement d'y rester toute ma vie.» - « Et surtout, lui dis-je, s'ils peuvent lire jusques dans le fond de nos âmes.» Bientôt ma femme arriva, au milieu de tous mes enfants ; le sentiment les groupait autour de cette douce et tendre mère d'une manière plus heureuse et plus touchante que n'aurait pu le faire le plus habile peintre : à cette vue il ne put retenir ses larmes : « Ah! madame, dit-il, que pourrais-je dire? vous voyez mes larmes, ce sont les seules de joie que j'aie versées depuis bien longtemps, et je sens qu'elles me rappellent à la vie. »

Le marquis faisait bâtir un chalet suisse derrière le château, autour duquel il avait créé une sorte de verger sauvage, avec des ruisseaux, des sous-bois, et de folles plantes grimpantes courant d'arbre en arbre ; (4) mais ce logis rustique n'était pas terminé ; Rousseau s'installa dans un des anciens pavillons qui se trouvaient de chaque côté du château.

Il avait là quatre pièces dont les fenêtres donnaient sur la cascade la plus proche du château ; et sur une rue du village, la rue « Sou ville », qui existe toujours.

Il manda à Thérèse de le rejoindre. Girardin renvoya chercher par deux domestiques qui firent le déménagement ; elle se rendit donc à Ermenonville deux ou trois jours après Jean-Jacques. Il s'impatientait de ne la voir point venir, et parlait d'aller la chercher lui-même. Elle arriva enfin ; il se jeta à son cou et l'embrassa tendrement, au grand attendrissement de la famille de Girardin. (5).

Il se mit tout de suite à explorer le pays, qui, d'après les documents du temps, semble bien lui avoir plu passionnément. Son « Verger de Clarens » où il devait s'installer l'année suivante l'attendrit beaucoup. « Il s'y asseyait sur un banc de mousse pour y donner aux poissons et aux oiseaux ce qu'il appelait le diner de ses hôtes. La première fois, raconte Girardin, qu'il entra avec moi dans ce verger, et qu'il vit des arbres antiques couverts de mousse et de lierre, et formant des guirlandes au-dessus du gazon, des fleurs et des eaux qui s'étendent sous ces ombrages rustiques : « Ah ! quelle magie, dit-il, dans tous ces vieux troncs entr'ouverts et bizarres que l'on ne manquerait pas d'abattre ailleurs ; et là cependant, comme cela parle au cœur, sans qu'on sache pourquoi ! Ah ! je le vois, je le sens jusqu'au fond de mon âme, je trouve ici les jardins de ma Julie ! - Vous n'y serez pas, lui répondis-je, avec elle ni avec Wolmar, mais pour en être plus tranquille vous n'en serez pas moins heureux. » Il me serra la main, tout fut dit, tout fut entendu. » (6).

Il semble bien que Rousseau passa à Ermenonville un peu plus d'un mois dans un très grand calme. Il fut aussi heureux que son âme agitée et aigrie le lui permettait. Il semble avoir eu dans la famille de Girardin toute la confiance possible pour lui, et avoir réellement aimé la belle campagne d'Ermenonville, ses champs, ses prés, ses bois austères dont les solitudes plaisaient à son « romantisme ».

Installé dans le pavillon avec sa femme et une servante, il vivait simplement et rustiquement. Il se couchait avec le soleil et se levait avec l'aurore. Il allait contempler le lever du jour tous les matins au milieu de la campagne. Il rentrait ensuite vers huit heures, et déjeunait de café à la crème avec Thérèse et sa servante. Puis il repartait ensuite promener en quête de plantes nouvelles jusqu'à l'heure du dîner. On sait qu'il avait alors deux passions : la botanique et la copie de musique, et qu'en paroles du moins il maudissait sa renommée littéraire. Dès son arrivée à Ermenonville il se livra sans partage à la botanique ; le pays possédait une flore assez nouvelle pour lui, et c'était une distraction continuelle pour soutenir ses rêveries.

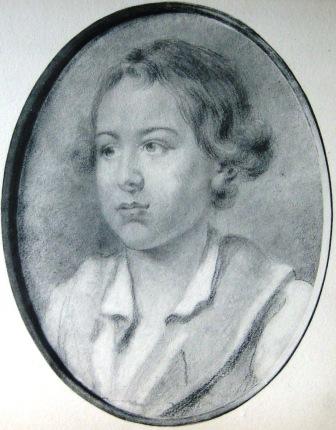

Il préférait les endroits solitaires et évitait les visiteurs des jardins célèbres de son hôte. Pour cela il se lia d'affection avec le second des petits Girardin qui avait alors douze ans. Amable-Ours-Séraphin de Girardin, ou le « petit gouverneur » de Jean-Jacques, était un enfant mélancolique et sauvage.

Il était bien de cette génération en qui l'auteur des Confessions trouva ses vrais disciples et dont le plus brillant représentant fut le passionné « René », grandi dans la solitude de Combourg. C'est pourquoi Amable fut le dernier ami de Jean-Jacques, et son continuel compagnon de promenades. Il lui ramassait ses plantes et le guidait dans les bois, pour lui faire découvrir les endroits les plus solitaires et les plus écartés. (7)

Jean-Jacques Rousseau herborisant.

Découpure originale par Despréau.Ils rentraient vers midi ou une heure pour le dîner. Bien souvent le rôti de Thérèse était brûlé et la pauvre femme se plaignait des rêveries de son quasi-époux, qui oubliait tout à fait l'heure en écoutant le murmure du zéphyr dans les feuilles des chênes.(7 Id)

Après son dîner Jean-Jacques allait à peu près régulièrement dans son « Verger » dit « de Clarens » pour donner du pain à ses poissons et à ses oiseaux comme nous l'a raconté Girardin. C'est là, et à ce moment, que toute la famille du seigneur d'Ermenonville, qui le reste de la journée respectait sa solitude, venait généralement le retrouver. On le laissait tranquille le reste de la journée ; mais à ce moment la société se réunissait sur les gazons ombreux, sous les vieux arbres, Jean-Jacques, paraît-il, était redevenu gai au milieu de la nature. Il jouait avec les enfants et courait avec eux. Il leur faisait des « contes à la Suisse », et d'après Girardin, il était drôle et amusant et « faisait rire petits et grands ».

Vue du côté du Nord.Ensuite on canotait ; Jean-Jacques aimait beaucoup ramer ; la famille de Girardin l'avait surnommé « notre amiral d'eau douce ». Ou bien il se mêlait aux concerts rustiques sur l'eau ou dans les bocages, qui, comme on sait, étaient une des principales distractions des hôtes d'Ermenonville. Je ne sais si Jean-Jacques savait jouer de la flûte ou du flageolet ; mais il paraît qu'il trouvait un plaisir extrême à entendre ces petits concerts champêtres quand le coucher du soleil moirait l'eau tranquille des rivières de reflets pourpres.

Quelques jours après son arrivée Girardin l'emmena promener en devisant sur les bords du petit étang.

Le petit lacSoudain, alors qu'ils approchaient des îles du fond, (8) les accords du Devin du village résonnèrent dans celle des peupliers dont les branches beaucoup plus touffues qu'aujourd'hui cachaient les musiciens du marquis. Le pauvre Jean-Jacques ne songeait pas que cette même île, où l'on jouait sa musique, renfermerait bientôt sa première sépulture, mais cette aimable surprise l'émut jusqu'aux larmes, et il embrassa son hôte avec reconnaissance.

La brasserie.Il aimait cette allée sinueuse, qui part du pont « de la Brasserie » et va jusqu'à l'emplacement de « l'Ermitage », en suivant le cours murmurant du ruisseau.

L'allée de la rêverie.C'est lui qui lui donna le nom d' « allée de la Rêverie ». Selon l'itinéraire des jardins d'Ermenonville, il s'y promenait un jour, et vint s'asseoir sur une roche en face du petit autel de l'Amour qui ornait la clairière au-dessous du temple de la Philosophie moderne. « La solitude des forêts, le murmure mélodieux des eaux, le calme enchanteur qui règne dans les bois le plongèrent dans une douce mélancolie. Bientôt les malheurs qu'il dut à sa célébrité s'effacèrent de son imagination, il ne se ressouvint plus que du temps heureux où Mme de Warens était le seul objet qui remplissait son cœur... Et l'âme échauffée par ces douces chimères, il prend un crayon et il écrit : « À la Rêverie ».

L'autel de la rêverie.Tous les mots échappés à ce grand homme méritaient d'être gravés. » Les vers de Voltaire qui se trouvaient sur l'autel furent effacés et remplacés par la simple inscription de Rousseau.

La partie des jardins qu'il préférait était le « Désert ». Sans doute, quand il vint à Ermenonville, le muguet qui en couvre les pentes avait fermé ses clochettes blanches ; mais il restait l'ombrage des grands arbres, les beaux sapins au bord du lac et les grands éboulis des rochers sur les coteaux de bruyères. Rousseau eut pour ces sites austères et sauvages un goût que l'on conçoit. Il y passait de longues heures avec son petit gouverneur. Il se reposait dans la cabane de chaume entre les rochers qui dominent l'étang, se croyant un pâtre des montagnes. Il y classait ses plantes à l'ombre de cette fraîche petite demeure, ou devant le beau panorama qu'on découvrait du haut des rochers.

Vue prise de la cabane de J.-Jacques.Le marquis de Girardin avait fait graver sur les grès du Désert, des vers de Pétrarque pour les assimiler aux rochers de Meillerie et son étang de cinq ou six hectares au lac de Genève ; l'idée nous paraît bizarre et un peu ridicule. Le « Désert » est bien beau mais il est hors de propos d'en faire une petite Suisse. Il paraît que Rousseau approuva cette idée et les inscriptions ne le choquèrent pas, (9) quoi qu'il en ait dit, il était auteur, et ce témoignage d'admiration pour son Héloïse le toucha.

Puis Girardin était si content d'avoir dans ses bois « le monument des anciennes amours ».

Monumens des anciennes amours.L'endroit était sauvage et digne de Rousseau ; peu importait l'altitude. Sur un rocher on avait gravé cette phrase du grand homme : « C'est sur la cime des montagnes solitaires que l'homme sensible se plaît à contempler la nature, c'est là que tête à tête avec elle, il en reçoit des inspirations toutes puissantes qui élèvent l'âme au-dessus des erreurs et des préjugés. »

Jean-Jacques dût aimer ce sentier qui de la cabane conduit derrière le petit étang « de la Fourcière » à ce grand coteau qui domine la route de Senlis, endroit poétique et solitaire, où la brise passe dans les grands pins ; le chemin tout proche se devine à peine, et l'on se croit perdu dans une forêt sauvage loin des demeures humaines.

C'était d'ailleurs le plaisir de Jean-Jacques de s'égarer ; c'est ce qui faisait du dîner de Thérèse un dîner réchauffé. Il aimait faire le Robinson et se figurer dans un endroit désert, où personne avant lui n'était venu et d'où il ne reviendrait plus dans les lieux corrompus par la civilisation. Cependant il aimait aussi beaucoup la société de son petit gouverneur, qui lui montrait son chemin. Il était triste quand Amable ne pouvait l'accompagner, et il envisageait avec chagrin la perspective de passer l'hiver sans sa société, quand l'enfant serait reparti à Paris avec ses parents. (10)

En somme Jean-Jacques fut heureux ce dernier mois de sa triste vie dans le cadre vert et frais de mon Ermenonville. Il le fut surtout parce que la société des Girardin fut extrêmement discrète pour sa misanthropie, et le laissa tout à son aise à ses goûts de solitude. Puis il eut confiance en eux ; il ne les considéra pas comme « ses ennemis », ou comme des « complices de ses ennemis », « ourdissant de terribles machinations pour lui nuire ». Il consentit de temps en temps à dîner à la table du château ; elle n'était pas réglée par l'étiquette de cour, mais par la simplicité antique. Le philosophe que Mme d'Épinay appelait « mon ours » se montrait dans le salon d'Ermenonville, enjoué, aimable et même galant. Stanislas de Girardin raconte qu'un jour une de ses tantes, jeune et jolie, poursuivait le « petit gouverneur » qui ne voulait pas l'embrasser. « C'est au gouverneur, dit Rousseau, à réparer les fautes de l'élève. » Il embrassa la jeune femme, qui lui rendit son baiser.

Un autre jour, pendant tout le dîner, « il était inquiet, mangeait peu, ne disait rien et semblait chercher quelque chose des yeux. Enfin il ne put y tenir. Il demanda où était son « petit gouverneur ». On lui dit qu'il était en pénitence. « Oh ! dit-il en soupirant, je vois bien que ce n'est pas lui qu'on veut punir, c'est moi. » Aussitôt il sortit le cœur gros de larmes et alla pleurer dans sa chambre. La société fut inquiète, enfin on ne trouva rien de mieux que de rendre à l'enfant sa liberté, et de l'envoyer chercher Rousseau. Aussitôt qu'il le voit, il court à lui, il l'embrasse en le serrant dans ses bras. Il ne lui dit que ces mots : « Allons nous promener.» Et tout fut oublié »..., même la société du château que Jean-Jacques abandonna pour errer dans les bois avec l'enfant. (11)

Je crois d'ailleurs qu'il aimait autant la société du village que celle des gens du monde. Il fut très populaire à Ermenonville. Sans doute, au bout d'une génération, on l'avait tout à fait oublié ; et il y a une quarantaine d'années, de vieux paysans d'Ermenonville, à qui l'on demandait s'ils avaient des souvenirs sur son séjour, ne savaient quoi répondre. Ce séjour d'un mois ne marqua que pour ceux qui le connurent personnellement : ils le trouvaient un bien brave homme, bon et aimable pour tout le monde, et que les grands seigneurs, on ne savait trop pourquoi, avaient en haute considération. Le magister du village lui-même qui possédait une haute culture intellectuelle, relativement, l'excellent Nicolas Harlet, a laissé cette simple mention dans son cahier de dépenses et de recettes : « aujourd'hui 2 juillet 1778, est mort à Ermenonville, J.-J. Rousseau, en son vivant grand philosophe. » Suit la mention de l'achat d'un lapin et du prix qu'il a coûté.

Mais il fut très populaire, c'est-à-dire très aimé de tous parce qu'il était simple, familier et bienfaisant dans la mesure de ses ressources, et par ce qu'il pouvait obtenir du seigneur en faveur de ses amis du village. Ce fut un vif plaisir pour les pèlerins qui vinrent plus tard vénérer sa tombe et recueillir tous les échos de son dernier séjour, d'entendre chanter ses louanges par toutes les bonnes femmes d'Ermenonville.

Il se promenait avec des paquets de tabac qu'il distribuait aux ouvriers des champs, avec des poignées de mains et des mots affectueux. Le tabac était le « dédommagement du temps perdu à causer avec lui ». « La maison de l'aubergiste fut souvent honorée de sa présence », raconte l'abbé Brizard. « Le petit jardin entouré d'une eau poissonneuse était dans une situation charmante, et Rousseau venait s'y promener souvent. » L'hôte, Antoine Maurice, vanta à Brizard « la bonté et la simplicité » de l'auteur d'Émile. Tous les habitants du pays qu'interrogea cet excellent pèlerin en dirent autant. Jean-Jacques fit même un mariage peu de temps avant sa mort et chargea Thérèse de faire aux jeunes époux le présent de noces qu'il leur avait promis. Il secourut une vieille femme dans le dénuement ; et la bonne vieille fut si reconnaissante, qu'elle vint prier presque tous les jours sur les bords de l'étang. On lui dit un jour : « Pourquoi priez-vous pour M. Rousseau qui n'était pas catholique ? » « Je n'en sais rien, répondit-elle, tout ce que je sais c'est qu'il m'a fait du bien ». (12) Excellente réponse populaire aussi charmante que la question était ridicule.

Un des grands amis de Rousseau à Ermenonville fut le curé. « Nous recherchons, raconte l'abbé Brizard, toutes les personnes qui ont eu quelques liaisons avec Rousseau et nous n'oublions pas le pasteur du lieu qu'il aimait beaucoup. C'est un homme fort doux. Ce pasteur respectable nous fait un grand éloge de Rousseau, de sa simplicité, de sa charité, de sa sensibilité. Il adoucissait la sévérité, la dureté de M. de Girardin. » À sa mort le village a beaucoup perdu, le seigneur a changé, la dame aussi ; elle a pris un ton plus sec, plus auguste. « Rousseau venait voir ce bon curé, sa timidité était extrême, sa sensibilité excessive. Il l'a vu souvent « verser des pleurs même dans la rue, quand on lui disait quelque chose à quoi il ne s'attendait pas. Je n'ai jamais vu d'homme aussi enfant ». Quand Rousseau venait le voir, il s'arrêtait à la porte de la rue et avançait la tête, pour voir s'il n'y avait personne avec le pasteur. Le curé le voyant fureter de l'œil, lui disait : « Entrez, entrez, monsieur Rousseau, il n'y a personne, nous irons promener quand vous voudrez. - Le plus tôt sera le meilleur, répondait-il. » Ils partaient. Il avait l'attention de ne jamais le tourmenter. Ils ne parlaient guère que des richesses de la nature et de ses productions. Il aurait craint de perdre sa confiance en le mettant sur d'autres chapitres. Il (le curé) le regrette beaucoup.» (13)

Le gros hêtre.Le dimanche Jean-Jacques se mêlait aux jeux des villageois, dans ce bel endroit des jardins, où, sous le gros hêtre, jeunes gens et jeunes filles dansaient au son du flageolet et des pipeaux rustiques. Je ne pense pas qu'il dansât ; on ne nous dit pas qu'il jouait à la boule ; mais il prit part au tir à l'arc. (14) On connaît cette vieille institution des communes de l'Ile-de-France, admirable survivance d'une très vieille coutume, les compagnies d'archers. De nos jours encore les habitants d'Ermenonville se réunissent pour abattre l'oiseau, et gagner au prix de leur adresse des gobelets d'argent. Tout cela n'a pas changé depuis le XV° siècle. Au XVIII° cette tradition parut charmante aux philosophes amis du peuple. Le marquis de Girardin ouvrait le bal champêtre avec la marquise ; c'était eux aussi qui donnaient les prix du tir à l'arc. En 1783, les archers d'Ermenonville se vantèrent avec orgueil à l'abbé Brizard d'avoir eu Rousseau dans leur confrérie. Brizard et Anacharsis Clootz tirèrent avec l'arc de Rousseau et achetèrent une flèche de Rousseau, ou soi-disant telle.

Le philosophe fit deux excursions aux environs. (15) Le 16 juin, le marquis de Girardin l'emmena dans son carrosse à Senlis. « Ils furent reçus par M. Charles Leblanc, maire de la ville. Il y eut le soir une réunion nombreuse chez ce magistrat en l'honneur du philosophe, qui parut très satisfait de l'accueil qu'on lui fit. Le lendemain Rousseau alla rendre visite à quelques notabilités de la ville, notamment M. Afforty, l'un des historiens de Senlis et M. Milliet, l'estimable auteur des Étrennes du Parnasse, beau-frère de M. Tremblay imprimeur, qui connaissait particulièrement M. de Girardin.

« Peu de jours après, il alla à Dammartin, autre petite ville à neuf kilomètres d'Ermenonville. Il y alla à pied et s'arrêta à l'auberge des Deux-Anges, où il demanda un peu de vin et d'eau. L'aubergiste se refusa absolument à rien recevoir de lui, et Jean-Jacques ne put laisser qu'un pourboire à la servante. Puis il alla visiter le vieux château et méditer sur ses souvenirs, en compagnie de l'aubergiste avec qui il avait lié conversation. L'heure s'avançait. « Ma femme, dit-il, va s'inquiéter de mon retard. » Il reprit le chemin d'Ermenonville. Il était vêtu selon l'usage du temps : habit gris à collet ras et à larges basques, chapeau tricorne, perruque à canons, culotte courte et souliers à boucles. Il s'appuyait sur une longue canne qui semblait être son bâton de vieillesse. »

Il était en effet vieilli, et avait la tête fatiguée, mais il était en somme tranquille malgré tout, et désireux de finir ses jours dans la calme campagne. Corancez, persuadé du suicide de son ami, s'est également imaginé qu'il se trouvait mal à Ermenonville, qu'il était brouillé avec Girardin ; c'est ce que lui aurait raconté un chevalier de Malte qui vit le philosophe à Ermenonville. (16) Il nous semble qu'il y a vraiment trop de documents qui donnent une impression contraire. Peut être s'il en eût eu le temps, aurait-il pris mon petit village en grippe comme tous ses autres séjours ? Mais ce mois qu'il y passa semble avoir été calme et heureux. Le Bègue de Presle revint le voir le 21 juin. Il le trouva content. Comme il s'en retournait à Paris le 26, Rousseau lui demanda « (17) de lui envoyer du papier pour continuer son herbier, des couleurs pour faire des encadrements, et de lui apporter à son retour au mois de septembre, des livres de voyage, pour amuser durant les longues soirées d'hiver sa femme et sa servante, avec plusieurs ouvrages de botanique sur les chiendents, les mousses et les champignons, qu'il se proposait d'étudier l'hiver. Il dit même qu'il pourrait se remettre à quelques ouvrages commencés tels que l'opéra de Daphnis et la suite d'Émile. »

De Magellan, gentilhomme et savant portugais, (18) donne des détails sur cette soirée du 21 juin. Il avait accompagné Le Bègue de Presle. Il y avait, raconte-t-il, de la compagnie au château : après le dîner au moment où on se disposait à aller se promener et où l'on était déjà sur le pont au nord du château, Rousseau arriva. Il causa calmement et simplement ; rien ne décelait un homme en dehors de l'ordinaire. Les enfants de Girardin lui ramassaient des plantes, et il leur expliquait la botanique. Il lui échappa quelques mots qui le révélaient. Magellan lui dit que les hommes étaient méchants : « Les hommes, oui, répliqua-t-il, mais l'homme est bon. »

Magellan lui parla aussi du tremblement de terre de Lisbonne en 1755, qui avait été si affreux. Il lui dit y avoir assisté et avoir vu l'horrible scène d'un père qui vit brûler sa famille sans pouvoir lui porter secours. « M. Rousseau fit brusquement un pas en arrière, et comme s'il eût été frappé de la foudre, resta immobile pendant quelques instants. »

Puis le marquis les régala d'un concert, le soir, en rentrant au château ; Rousseau y accompagna sur le piano-forte « la romance du Saule » :

Chantez le Saule et sa douce verdure...

complainte de Desdémone, dans Othello, qu'il venait de mettre en musique et qui fut sa dernière œuvre. Il la chanta de sa voix un peu cassée et fatiguée, mais avec tout le sentiment qui était dans son âme.

C'est à ce moment qu'il proposa à Mme de Girardin de lui apprendre la musique et le chant. Elle y avait peu de goût, mais elle consentait à s'y appliquer avec un maître vibrant et passionné qui voulait qu'on chantât autant « avec son cœur qu'avec sa voix. »

Le 22, Rousseau accepta de dîner au château, « il arriva à l'heure ordinaire, mais un accident empêcha sa femme d'être de la partie ».

Dix jours plus tard, l'auteur d'Émile et d'Héloïse, et des Rêveries du promeneur solitaire, terminées dans les bois d'Ermenonville, était enlevé à l'affection de son dernier hôte et de son « petit gouverneur ».

![]()

Retour vers la table des matières « le marquis René de Girardin par André Martin-Decaen »

Revenir au chapitre précédent IV

(Voir Souvenirs de Stanislas de Girardin). (Retour

au texte)

(Le Bègue de Presle). (Retour au texte)

(Cité dans les Souvenirs de Stanislas de Girardin, p. 23). (Retour

au texte)

(Girardin avait baptisé la future habitation de Rousseau « le verger de

Clarens » ou le « petit Clarens » en souvenir de la description

de la « Nouvelle Héloïse »). (Retour au texte)

(Ms. de l'abbé Brizard). (Retour au texte)

(Souvenirs de Stanislas de Girardin). (Retour au texte)

(Papiers de René de Girardin, Ms. de l'abbé Brizard, etc.). (Retour

au texte)

(Il y avait alors deux îles au fond de l'étang d'Ermenonville. Le bosquet du

tombeau de Meyer était aussi entouré d'eau). (Retour au texte)

(Récit de l'architecte Paris). (Retour au texte)

(Le Bègue de Presle). (Retour au texte)

(Ms. de l'abbé Brizard). (Retour au texte)

(Cette brave femme se nommait la femme Carré, à ce qu'a raconté la dame Ganneval,

chez la dame Bémont, à l'abbé Brizard. Il est vrai que Thérèse, paraît-il, lui

faisait la charité en souvenir de son mari). (Retour au

texte)

(On voit par l'incorrection des notes de l'abbé Brizard que les bavardages du

curé ont été pris sur le vif et transcrits fidèlement). (Retour

au texte)

(Le prince Radziwill ne manque pas actuellement à cet antique usage). (Retour

au texte)

(Ch. Brainne. Les hommes illustres du département de l'Oise, Paris et

Beauvais, 1863, 2 vol. in-8°. Notice sur J.-J. Rousseau. Il tenait les détails

rapportés ici de Tremblay, imprimeur à Senlis, qui avait vu Rousseau). (Retour

au texte)

(Dans les récits très postérieurs faits à des pèlerins, Thérèse accrédita ces

fables. Mais aux premiers visiteurs qui la virent dans les premières années

qui suivirent la mort de Rousseau, elle déclara toujours qu'il avait été très

heureux à Ermenonville). (Retour au texte)

(Récit de Le Bègue de Presle). (Retour au texte)

(Récit publié à la suite de celui de Le Bègue de Presle). (Retour

au texte)