Comment parler d'Ermenonville sans raconter cette mort de Jean-Jacques ? quoique ce soit un peu à regret que je traite un sujet si rebattu par tant d'écrits. Mais il semble bien inutile de revenir sur le long débat du suicide ou de la mort naturelle de Rousseau. La question me paraît bien close ; et les partisans du suicide ne sont plus de mode. Leur hypothèse était le fruit d'imaginations échauffées par les passions de cette étrange époque.

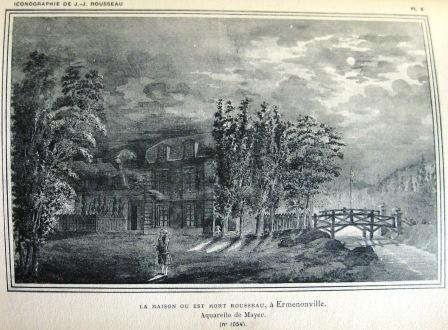

La maison où est mort Rousseau à Ermenonville.

Aquarelle de Mayer.

Il nous reste à donner le récit détaillé de l'événement d'après les témoignages les plus anciens : manuscrits de la famille de Girardin (1779), récit publié par Le Bègue de Presle, récits de Thérèse transcrits au moment même par l'abbé Brizard (1783) et l'architecte Paris. (1) À l'aide de ces documents on peut conter le dernier jour de l'auteur des Confessions dans tous ses détails, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'ici.

« La veille de sa mort, (2) il mangea des fraises, dans lesquelles il mit deux cuillerées de lait et beaucoup de sucre, avec sa femme et le second fils de M. de Girardin qu'il aimait beaucoup et qui était toujours avec lui. Il fut ensuite se promener dans le parc avec cet enfant, et en revenant, il dit à sa femme qu'il se sentait incommodé, qu'il ne croyait cependant pas que ce fût les fraises dont il avait fort peu mangé ; qu'il s'était trouvé mal plusieurs fois dans sa promenade et que le fils de M. de Girardin avait eu la complaisance de s'arrêter plusieurs fois pour le laisser reprendre ses esprits. Cela inquiéta beaucoup sa femme. Il l'engagea à se tranquilliser et pour lui tenir compagnie à souper, il prit une bouchée de pain et un peu de vin. Pendant la nuit sa femme, qui était inquiète, ne dormait pas, lui ayant demandé le matin comment il se trouvait, il l'assura qu'il croyait que ce n'était rien et l'engagea à se tranquilliser. Il parut assez gai ; le barbier du village vint le raser, et il lui lit des contes avec beaucoup de liberté d'esprit. Cet homme ayant vu Mme Rousseau qui faisait le lit de son mari et le sien, lui en témoigna son étonnement, « Ma femme, dit Rousseau, est accoutumée à faire elle-même son petit tracas ; et quoiqu'elle ait une servante et que je l'engage à se tranquilliser, cela l'occupe et l'amuse et elle continue à faire ces choses elle-même. »

Ensuite il alla se promener dans le parc, et revint disant à sa femme : « Ma chère amie, voici le déjeuner de ton serin, le nôtre est-il prêt ? » Il trouva le curé Gaucher sur le pas de sa porte et causa quelques instants avec lui ; celui-ci ne lui remarqua rien d'anormal.

Il vit un papier et demanda ce que c'était. « C'est le mémoire du serrurier, répondit sa femme. - Pourquoi ne l'avez-vous pas payé? - J'ai voulu, mon bon ami, que vous le voyiez vous-même, afin d'être sûr qu'on ne vous trompe pas. - Vous savez que je trouve bien tout ce que vous faites. Je vous prie allez le payer promptement, et revenez vite parce qu'il faut que j'aille donner à Mme de Girardin sa première leçon. » (Première leçon de musique).

Il déjeuna avec sa femme et sa servante fort gaiement. Il demanda à cette fille si elle aimait le café et si elle s'y accoutumerait bien. L'instant d'après il se plaignit qu'il se sentait du froid et qu'il se trouvait mal. En peu de moments, son mal augmenta. Il s'était senti frappé comme d'un coup à la tête, puis tourmenté d'une espèce de coliques. Il pria sa femme de renvoyer sa servante et d'ôter la clef de la porte. Alors il lui dit : « Ma chère femme je sens qu'il faut nous séparer, je suis fâché de vous quitter, mais vous m'aimez et vous ne devez pas être fâchée de me voir finir une vie, qui a été empoisonnée par bien des chagrins. » Sa femme se mit à pleurer : « Pourquoi pleurer ? lui dit-il. Êtes-vous fâchée de mon bonheur ? »

« Elle avait envoyé secrètement chercher Mme de Girardin, et il avait soupçonné quelque chose de cela, mais sa femme pour ne pas l'inquiéter lui dit qu'elle n'avait fait avertir personne.

« Mme de Girardin arriva et lui dit : « Monsieur Rousseau, je crains qu'on ne vous ait trop fait promener hier et que cela vous ait fatigué. Je viens voir si vous n'en êtes pas incommodé. - Non, madame, vous ne venez pas pour cela, vous êtes instruite de mon état plus que vous ne voulez le paraître. Je suis sensible à l'intérêt que vous y prenez, mais faites-moi le plaisir de vous retirer. » Cette dame se retira en effet.

« Pour lors ayant fait fermer sa porte, il dit à sa femme, qu'il lui avait toujours dit que si elle mourait avant lui, il lui fermerait les yeux, et qu'il espérait qu'elle ne lui refuserait pas ce service. (3). Il lui recommanda d'être toujours très charitable (4) - et lui dit qu'elle devait s'attendre que les calomnies de ses ennemis la poursuivraient après sa mort, ne pouvant plus s'exercer sur lui, qu'elle devait s'armer de patience ; qu'il la laissait sous la protection de M. de Girardin qui « était un parfaitement honnête homme et que c'était une grande consolation pour lui ». Il parla à sa femme pendant plus d'une heure et se fit à lui-même une exhortation fort longue. « Ah ! disait Thérèse à l'abbé Brizard, si j'avais pu retenir toutes les choses consolantes qu'il me dit. Il n'avait pas besoin de ministre pour l'exhorter. »

« Ma bonne amie, (5) lui dit-il, ouvrez la croisée ; l'air est si pur et serein ! que je voie encore une fois le soleil ! Il me semble que je vois les cieux ouverts. Ma bonne amie, ne voyez-vous pas Dieu qui m'attend dans les bras de sa miséricorde. Je lui ai toujours demandé de finir ma vie sans douleurs, sans voir le médecin et le chirurgien, il m'a exaucé. Je vais me joindre à lui dans le sein de la béatitude où les hommes ne m'iront pas chercher ». « Ah! disait encore Thérèse à Brizard, on disait qu'il n'avait pas de religion. Personne n'en avait davantage. Tels étaient les sentiments qu'il montra, la même présence d'esprit, la même sécurité, de la tranquillité, de la gaieté même dans les derniers instants. » Et sur ce qu'elle nous dit, continue son interlocuteur, qu'on avait fait courir le bruit qu'il s'était assassiné, elle ajouta : « Hélas ! il me disait souvent : Ils peuvent me tuer, mais moi qui as (sic) un Dieu, dont j'attends ma récompense, quelque malheureux que je sois, je n'attenterai jamais à son ouvrage. »

« Il demanda (6) de l'eau des Carmes et en ayant pris une cuillerée à café, il dit que cela lui faisait plus de bien que de mal. Sa femme lui proposa de prendre un remède ; il dit que cela lui était impossible dans la faiblesse où il était. Cependant, l'ayant aidé à se mettre sur son lit, elle le lui donna, mais ne pouvant le retenir, elle voulut glisser sous lui un pot de chambre plat. « Quoi ! dit-il, me croyez-vous si faible que je ne puisse me lever ? » Il fit alors un effort et se jetant à bas de son lit il se mit sur sa chaise, et sa femme lui ayant proposé une tasse de bouillon blanc, il en but un peu et la lui rendit en disant :