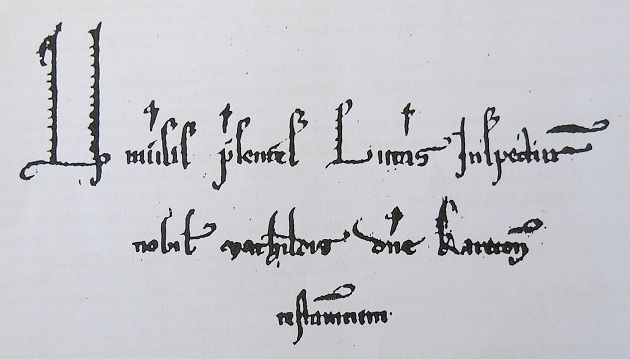

A TOUS CEUX QUI INSPECTERONT LES PRÉSENTES LETTRES

LE TESTAMENT

DE LA NOBLE MATHILDE,

DAME DE CHARENTON

R.Challet

1998

Transcription du texte latin du testament

Le contexte de l'époque

Traduction française du testament

Les bénéficiaires des legs perpétuels

Les bénéficiaires des legs non-renouvelables

Localisation des terres et autres sources de revenus

Les revenus des cens

Les revenus des péages

Les revenus des foires

Les autres revenus

Montant des legs

Les clauses finales du testament

(Transcription)

VIDIMUS du TESTAMENT

de

MATHILDE DE CHARENTON (1248)

1 Universis presentes litteras inspecturis …Officialis curie bituricencis salute in domino noveritis quod nos anno domini M CC XV octave mense julio TESTAMENTUM MATHILDIS QUONDAM NOBILIS DOMINE DE KARENTONE sigillo bituricensis

2 Curie sigillatum publicavimus, vidimus et diligenter inspeximus in hec verba… Universis presents litteras inspecturis … Officialis bituricencis curie. Salutem in domino : Noveritis quod constituta in nostra presencia nobilis Mathaudis domina Karentonis

3 testamentum suum in huno modum subtus scriptum disposuit et ordinavit. In primis legavit ABBATIE FONTISMORUM viginti libras fortes reddituales de quibus decem erunt conventui pro anniversario suo et parentum surorum et alie decem libras as emendas

4 vestes per manus portarii dicte abbatie distribuendas pauperibus in adventu domini quolibet anno et assignentur et percipiantur quolibet anno in denariis VILLARUM FRANCHARUM et in denariis censuum PONDICII et de LA BUNDUYE. Item legavit similiter ABBATIE DOMI DEI SUPER KARUM

5 viginti libras fortes reddituales et assignentur et percipiantur in FURNO et in BANNIS BRIORE. Item legavit ABBATIE MONIALUM DE KANRENTONE decem libras fortes reddituales et assignentur et percipiantur in proprio PEDAGIO et in denariis BOTAGII VILLE

6 DE KARENTONE. Item legavit ABBATIE DE BUXERIA decem libras fortes reddituales et assignentur et percipiantur in denariis BOTAGII DE KARENTONI et in tribus NUNDINIS de KARENTONE et in denariis censuum VILLE FRANCHIE de KARENTONI. Item legavit ECCLESIE BEATI STEPHANI BIRURICENSIS sexa-

7 ginta solidos turonenses reddituales pro anniversario suo et assignentur et percipientur in PEDAGIO de MEELON et in tribus NUNDINIS DE PERTICA. Item legavit ECCLESIE DE CELLA BRUERIE viginti solidos fortes reddituales et assignentur et percipiantur in denariis FESTAGII BRIORIE. Item ECCLESIE

8 DE LEPROSO sexaginta solidos fortes reddituales pro anniversario suo et matris sue et assignentur et percipiantur in denariis FRANCHIE DE CODRON et in aliis denariis censuum eiusdem loci. Item ECCLESIE DE SAGONA decem solidos fortes pro anniverserio suo et assignentur et percipiantur in denariis

9 ROAGI DE PONDIX. Item ECCLESIE MONIALUM DE BELLO VIDERE viginti solidos fortes reddituales et assignientur et percipiantur in denariis FRABCHES DE BRIORIA. Item ECCLESIE DE NULLIACO decem solidos fortes reddituales et assignientur et percipiantur in denariis PEDAGII DE VENOE. Itel ABBATIE DE

10 LOCO REGIO viginti solidos fortes reddituales et assignientur et percipiantur in MOLERIA. ItemMONIALIBUS DE URSANO viginti solidos fortes reddituales et assignientur et percipiantur in denariis censuum de LA BOTAILLE. Item ECCLESIE MONIALUM DE FIRMITATE quadraginta solidos fortes reddituales et

11 assignientur et percipiantur in denariis PEDAGII DE ESPINOLIO. Item ECCLESIE DE ALIIS CAMPIS decem solidos fortes reddituales et assignientur et percipiantur in denariis censuum FRANCHISIE de PODIO RAVEL. Item ECCLESIE DE FONTE GAIDON GRANDMONTIS ORDINIS viginti solidos reddituales

12 et assignientur et percipiantur in denariis de CHERVIL et in denariis SALVAMENTI DE TAMERAY. Item ECCLESIE DE CHALLEVOY sexaginta solidos fortes reddituales et assignientur et percipiantur in denariis FRANCHIE DE PERTICA. Item ECCLESIE DE LANDESIO sexaginta solidos fortes reddituales

13 et assignientur et percipiantur in denariis censuum de VILLEROY DORICAN. Item ECCLESIE DE DERVENT decem solidos fortes reddituales et assignientur et percipiantur in denariis in eisdem denariis

14 FRANCHIE DE ORVALL. Item ECCLESIE DE SANCTO AMANDO decem solidos fortes reddituales et assignientur et percipiantur in denariis FRANCHIE DE SANCTO AMANDO. Item HOSPITALI DE FARGIS decem solidos reddituales et assignientur et percipiantur in denariis cesuum de LA BAUME. Item DOMUI MILICIE TEMPLI DE

15 BRUERIA TEMPLARIORUM decem solidos fortes reddituales et assignientur et percipiantur in denariis FRANCHISIE DE ORVAUL. Item MONACHIS DE ESPINOLIO decem solidos fortes reddituales et assignientur et percipiantur in denariis PEDAGII DE ESPINOLIO. Item ECCLESIE DE ORVAL decem solidos fortes reddituales et assignientur et percipiantur in denariis

16 FRANCHIIE DE ORVALLO. Item ECCLESIE DE AVROIDRIA decem solidos fortes reddituales et assignientur et percipiantur in denariis NUNDINA CASTRI SUPER ALIER. Item ECCLESIE SANCTI AUGUSTINI JUXTA CASTRUM SUPER ALIER decem solidos fortes reddituales et assignientur et percipiantur in denariis FRANCHISIE SANCTI AMANDO. Item ECCLESIE DE ARCONS

17 decem solidos fortes reddituales et assignientur et percipiantur in denariis FRANCHISIE SANCTI AMANDI. Item ECCLESIE DE VALENAY decem solidos fortes reddituales et assignientur et percipiantur in denariis FRANCHISIE DE BUSAY. Item omnibus capellanis in bituricensi diocesi constituti cuilibet duodecim denarios turonenses in

18 die obitus sui pro servicio suo. Item legavit sexaginta libras turonenses familie sue per per manus elemosinariorum suorum distribuendas. Item FRATRIBUS MINORIBUS BITURICENSIBUS decem libras turonenses et FRATRIBUS PREDICATORIBUS eisdem lo alias decem libras turonenses. DOMUI DEI BITURICENSI centum solidos turonenses.

19 Item FABRICE ECCLESIE BEATI STEPHANI BITURICENSIS viginti libras turonenses super MOLIBUS SUIS percipiendas et habendas. Item voluit et concessit dicta domina quod si forte moneta fortis non curreret quod supradiste elemonsine reddituales assignetur et reddantur de moneta que tunc curret.

20 Voluit etiam nobilis predicta et irrevocabiliter instituit. quod si aliquo fortuito casu. assignatio elemosinarum predictarum. quam. fecit. non posset inveniri et percipi in locis supradictis : per manus elemosinariorum suorum unaqueque predicta assignation. fieret oportunius et compettentius in terra sua. Ita quod nunquam

21 de cetero omnes supradicte elemosine superius assignate minui possint nec deperiri. Voluit etiam supradicta nobilis ut elemosinarii sui accipiant de exitibus et providentibus terre sue usque ad quincies centum libras turonenses de quibus satisfaciant omnibus congrentibus de eadem, et residuum

22 si quid fuerit per manus elemosinariorum suarum distribuatur pauperibus prout melius secundum dominum viderint expedire. Et ad hec omnia firmiter observanda dicta nobilis obligavit totam terram suam et heredes suos et rogavit nos ut heredes suos et omnes illos qui

23 res ipsus possidebunt et omnes illos qui se huic opponent testament ad omnia premisssa firmiter observanda per censuram ecclesiasiticam si neccessarium fuerit compellamus. Constituit autem elemosinarios suos coram nobis dicta nobilis, Nos, officialem bituricensem et Abbatem

24 Fontismorum et Prirem fratrum predicatorum bituricensium. In cuius rei testimonium et munimen, nos, ad peticionem nobilis supradicte, presents litteras fecimus sigillo bituricensis curie sigillari. Actum anno domini M CC XLmo tercio mense decembris.

LE TESTAMENT DE MATHILDE, NOBLE DAME DE CHARENTON (Déc. 1243)

En l'an 1243, au mois de décembre, la Noble Mathilde, Dame de Charenton, sentant la mort venir, fit son testament par devant l'Official du diocèse de Bourges. L'original de ce document ne nous est pas parvenu, mais nous en avons plusieurs " vidimus ", copies certifiées conformes par l'Official, dont les plus anciens sont datés de juillet 1248, peu après la mort de Mathilde.

Mais quel était vraiment son nom ? Dans ces vidimus et dans quelques autres documents d'époque la concernant, il est orthographié de diverses manières : Mathilde, Matilde, Mathaud, Mahaut, et même Maoz… Ici, nous l'appellerons : Mathilde.

La généalogie de Mathilde est difficile à établir. Les historiens, depuis La Thaumassière jusqu'à nos jours, se contredisent mutuellement et certains vont même jusqu'à se contredire eux-mêmes. Mais une chose est certaine : elle descend des seigneurs de Charenton (Charenton-du-Cher) qui, jusqu'en 1204 se sont tous appelés Ebbes.

Les grands-parents paternels de Mathilde étaient Ebbes V de Charenton et la " comtesse Agnès ", son épouse. Ce sont eux qui, en 1150 et 1159 firent de généreuses donations aux moines de Citeaux, installés depuis 1136 à la Maison-Dieu, sise au territoire de Bruère, leur permettant ainsi d'y bâtir leur abbaye, qu'on appellera plus tard " Noirlac ".

Ebbes V et la comtesse Agnès eurent au moins quatre enfants.

1° Ebbes VI, qui un jour succèdera à son père.

2° Un autre garçon, dont nous ignorons tout, même le nom.

3° Une fille, Agnès, qui lors de son mariage avec Raoul de Déols reçut en dot de ses parents la seigneurie de Meillant, et qui donna naissance en 1173 à la célèbre Denise de Déols. Raoul étant mort à Ravenne, en novembre 1176, alors qu'il revenait de Terre Sainte, Agnès épousa en secondes noces Raoul de Cluis.

4° Une seconde fille, Luce, qui épousera Gilon II de Sully. Notons qu'un frère de Gilon, Henry de Sully, d'abord moine puis Abbé de l'abbaye cistercienne de Chaalis dans le diocèse de Senlis, devint archevêque de Bourges en 1183 et fut créé cardinal par le pape Urbain III en 1186, le premier archevêque de Bourges à recevoir cette dignité.

5° Certains ajoutent à ces quatre enfants d'Ebbes et d'Agnès une autre fille, Marie, qui aurait épousé Guillaume de Sancerre…

Les dates de décès d'Ebbes V, de la comtesse Agnès et de leur second fils sont incertaines. Mais une très belle charte d'Ebbes VI, leur fils aîné, qui fut approximativement, écrite entre 1170 et 1180, fait mention de leur mort. Il donne à l'abbaye de la Maison-Dieu une rente annuelle de 100 sols, à prendre sur les meulières du Gros-Bois de Meillant, " pour l'âme de son père et de sa mère et de son frère, et aussi pour son propre salut ".

Une question peut se poser : le second fils d'Ebbes V ne serait-il pas le " Raoul l'adolescent, fils d'Ebbes, qui ayant réuni une grande et puissante armée et ayant ruiné de fond en comble, par le fer et par le feu tous les villages, chassa nos moines de La Celle-Bruère, de Creize et d'Epineuil ", comme le rapporte la Chronique de l'Abbaye de Déols ? Buhot de Kersers parle de 1156 pour La Celle-Bruère, mais de 1188 pour Epineuil. La Chronique semble dater de l'évènement de 1187.

Raoul ne serait-il pas plutôt un fils d'Ebbes VI et donc un frère de Mathilde ? En effet, les trois seules personnes de l'Abbaye de Déols, auxquelles Mathilde fait des legs dans son testament, sont les trois lieux mentionnés dans la Chronique de Déols, ce qui, certainement, n'est pas un pur hasard.

Mais venons-en à Ebbes VI. A la mort de son père il devient seigneur de Charenton. Il avait épousé Guiberge de Bourbon. De leur union naquirent plusieurs enfants :

1° un fils, Ebbes VII ;

2° une fille, notre Mathilde ;

3° sans doute, une autre fille Guiberge ;

auxquels il semble qu'on puisse ajouter :

4° le mystérieux Raoul l'adolescent.

En 1189, par devant l'Archevêque Henri de Sully, Ebbes VI fait à l'abbesse Hélion et aux sœurs de Bussières une importante donation pour qu'elles puissent s'installer sur la paroisse de Saint-Désiré, aujourd'hui dans l'Allier, et y construire un monastère et son cloître. Cette donation fut faite en présence d'Adam Brion archidiacre de Bourges, de Maître Renulphe et d'Eudes de Vesvre chanoines de Saint-Etienne de Bourges, et de Thomas, chapelain de l'Archevêque et chanoine de Saint-Ambroise.

La même année, et devant les mêmes personnes, Ebbes VI confirme et amplifie les donations faites par ses parents aux cisterciens de la Maison-Dieu de Bruère. Ainsi, alors qu'Ebbes V leur avait donné la Grange de Crassais ainsi que le droit de pacage dans la forêt de Drulon pour quatre bœufs et cinq vaches, pour un troupeau de moutons surveillés par des chiens en laisse, sauf s'il y avait des loups, et pour des porcs ; Ebbes VI leur donne les droits d'usage complets pour toutes espèces d'animaux dans toute la forêt de Drulon, et tout le bois de construction et de chauffage et pour tout ce qui sera nécessaire à la Grange des Fossés ; et cela sur toute l'étendue de ses terres et de celles de ses hommes, à l'exception des forêts des défends, notamment la forêt de Bornacq qui est à côté de Drulon… La Grange de Crassais (Crassiacum), aujourd'hui simple hameau de la commune d'Arcomps, qui jouxte la forêt de Bornacq, est tout près du château et des bois de Drulon, fait irrésistiblement penser à la " La Creise ", dont Raoul l'Adolescent chassa les moines de Déols. Et cela d'autant plus qu'à quelques centaines de mètres on trouve un lieudit " Les Mazières ", et non loin de l'église d'Arcomps un autre lieudit " Les Maisons Brûlées ". Arcomps, cela va sans dire, appartenait à l'Abbaye de Déols dès 1115.

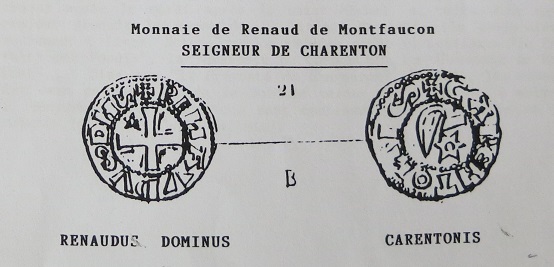

Après la mort d'Ebbes VI, son fils Ebbes VII lui succède à la tête de la seigneurie de Charenton, pour quelques années seulement. Il mourra en 1204, et comme il n'avait pas d'enfants, la seigneurie échut à sa sœur Mathilde qui avait épousé Renaud II de Montfaucon. Nous l'apprenons par une charte rédigée le 5 des ides de décembre 1204 au château de Montfaucon. Rainaud y approuve le don annuel de soixante sous fait par Mathilde pour le salut de son frère Ebbes, don qui sera perçu sur les Meulières du Gros-Bois de Meillant relevant du chef de ladite Mathilde. Cette charte est faite solennellement en présence de R. Abbé de Lorroy, de Guillaume Abbé de Chalivoy, de Guy Abbé de Fontmorigny, de Gilon cellérier et du frère Pierre Maurel moines de Lorroy, de Jean Ligras moine de Fontmorigny, d'Elie de Chauvigny et d'Elie Aimery moines de La Maison-Dieu, et des chevaliers Hugues de Saint-Vérain, Robert de Bomiers et Pierre des Barres, et de nombreuses autres personnes. Pour la première fois Renaud de Montfaucon prend le titre de " seigneur de Charenton ".

Quelques années plus tard la seigneurie de Meillant va leur causer des difficultés. Donnée en dot à Agnès de Charenton lors de son mariage avec Raoul de Déols, elle était passée à sa mort à leur fille Denise. Celle-ci étant morte en 1207, son fils aîné, Guillaume de Chauvigny, en avait hérité ainsi que de la seigneurie de Châteauroux. Et bientôt, en novembre 1211, ledit Guillaume, seigneur de Châteauroux, vient à Meillant et " ayant plein pouvoir sur sa terre " y fonde une ville franche, dont il délimite ainsi le périmètre : " De l'étang de Crosel jusqu'au cimetière et de la tête du Pré jusqu'en Chéré ". On ne sait quelles furent les réactions de Renaud et Mathilde. Mais devant ce puissant seigneur de Châteauroux, n'ayant encore pas plus de 23 ans d'âge, peut-être n'osèrent-ils pas protester. Sept ans plus tard, en 1218, Guillaume fait don de Meillant à son frère cadet, Raoul de Chauvigny, époux d'Odéarde. Raoul étant mort en 1231, Guillaume transmet Meillant à son demi-frère, Louis de Sancerre, issu du troisième lit de Denise, et donc, lui aussi, petit-cousin de Mathilde. Cette fois c'est trop. Apparemment Renaud et Mathilde réagissent.

En effet, en novembre 1233, Guillaume de Chauvigny, " seigneur de Châteauroux ", vient à Meillant. " Se tenant en présence " de Renaud, seigneur de Montfaucon et de Charenton, " il reconnait " avoir donné le bourg et la châtellenie de Meillant à son frère Raoul, " pour sa part d'héritage maternel ". De plus, Guillaume reconnait tenir, lui-même, ces biens du Renaud, et " il lui demande et le sollicite de bien vouloir permettre " qu'il en soit de même pour ledit Louis, comte de Sancerre, pour la même raison de parenté. Renaud, très généreusement, le lui accorde. Ceci étant fait, il promet audit Louis que, même si lui Renaud ou l'un de ses héritiers devaient se démettre de sa châtellenie, Louis et ses héritiers resteraient en possession de Meillant quels que soient les nouveaux seigneurs de Charenton. Et Renaud ajoute : " Toutes et chacune des choses susdites ont été voulues, chaudement approuvées et concédées par mon épouse Mathilde, Dame de Charenton, ainsi que par moi-même ". Cela, de toute évidence, dépasse l'affirmation de Dewailly que " les seigneurs de Charenton semblent avoir été des vassaux de la seigneurie de Déols-Châteauroux bien peu dociles ". Dans cette charte, c'est bien le haut et puissant Raoul de Chauvigny, seigneur de Châteauroux, qui donne l'impression de se comporter en vassal.

L'année suivante, les moines de Noirlac ayant découvert une mine d'argent dans leurs terres du Puy d'Habert situées sur la paroisse de Nozières, Renaud, le vendredi après la Saint-Denis, fixe les modalités d'exploitation de cette mine et de celles qui pourraient être découvertes par la suite : essentiellement le partage par moitié, entre lui-même et l'abbaye, des frais d'exploitation et des profits. Mais apparemment ce n'était là qu'un rêve qui n'eut pas de suite.

Il semblerait que Renaud et Mathilde eurent trois enfants :

1° un fils, Renaud, qui aurait épousé une Isabeau de Courtenay et n'aurait pas eu de descendance ;

2° une fille Guillerme, qui aurait épousé Anséric de Toçy, seigneur de Bazerne ;

Et 3° une autre fille Sybille qui aurait épousé Humbert de Presles … ?

En décembre 1243, Mathilde, qui avait largement dépassé la soixantaine, fit donc son testament devant l'Official de Bourges. Elle mourut avant juillet 1248 et fut inhumée à l'abbaye de Noirlac, dans la salle du Chapitre, comme le sera, entre autres, Renaud le Jeune, son fils.

Ceci étant dit, venons-en à son testament.

TRADUCTION DU TESTAMENT DE MATHILDE DE CHARENTON

" A tous ceux qui liront le présent document… L'Official de la Curie de Bourges exprime son salut dans le Seigneur. Sachez que Nous, en l'an du Seigneur Mil-deux-cent-quarante-huit, au mois de juillet, nous avons publié, vidimé et soigneusement examiné le testament de Mathilde, en son vivant noble Dame de Charenton, scellé du sceau de la Curie de Bourges, et dont voici le texte : A tous ceux qui verront le présent document… L'Official de la Curie de Bourges exprime son salut dans le Seigneur. Sachez que, se tenant en notre présence, la noble Mathaud, Dame de Charenton, a fait et établi son testament de la manière ci-écrite. En premier lieu, elle légua à l'Abbaye de Fontmorigny une rente de vingt livres fortes, dont dix iront à la communauté pour son anniversaire et pour celui de ses parents, et les dix autres livres pour acheter des vêtements qui chaque année seront distribués aux pauvres par les mains du portier de ladite abbaye pendant l'Avent du Seigneur, et qui seront assignées et perçues chaque année sur les revenus des cens du Pondy et de la Bonduye. - Item elle légua à l'Abbaye de la Maison-Dieu-sur-Cher une rente de vingt livres fortes qui seront assignées et perçues de la même manière sur le Four et les bans de Bruère. - Item elle légua à l'Abbaye des Moniales de Charenton une rente de dix livres fortes qui seront assignées et perçues sur son propre Péage et sur les revenus du Boutage de la Ville de Charenton. - Item elle légua à l'Abbaye de Bussière une rente de livres fortes qui seront assignées et perçues sur les revenus du Boutage de Charenton et des trois foires de Charenton, ainsi que sur les revenus de la Ville Franche de Charenton. - Item elle légua à l'Eglise Saint Etienne de Bourges soixante sols tournois de rente pour son anniversaire qui seront assignés et perçus sur le Péage de Meslon et sur les trois foires de La Perche. -Item, elle légua à l'Eglise de la Celle de Bruère une rente de vingt sols forts qui seront assignés et perçus sur les revenus du Faitage de Bruère. - Item à l'Eglise de Levroux une rente de soixante sols forts pour son anniversaire et pour celui de sa mère qui seront assignés et perçus sur les revenus de la Franchise de Coudron et sur les autres revenus de cens de ce même lieu. - Item à l'Eglise de Sagonne dix sols forts pour son anniversaire qui seront assignés et perçus sur les revenus du Rouage du Pondy. - Item à l'Eglise des Moniales de Beauvoir une rente de vingt sols forts qui seront assignés et perçus sur les revenus de la Franchise de Bruère. - Item à l'Eglise de Neuilly une rente de dix sols forts qui seront assignés et perçus sur les revenus du Péage de Venoux. - Item à l'Abbaye de Lorroy une rente de vingt sols forts qui seront assignés et perçus sur la Meulière. - Item aux Moniales d'Orsan une rente de vingt sols forts qui seront assignés et perçus sur les revenus des cens de La Bouteille. - Item à l'Eglise des Moniales de La Fermeté une rente de quarante sols forts qui seront assignés et perçus sur les revenus du Péage d'Epineuil. - Item à l'Eglise d'Allichamps une rente de dix sols forts qui seront assignés et perçus sur les revenus de la Franchise de Puy-Ravel. - Item à l'Eglise de Fontguedon, de l'Ordre de Grandmont, une rente de vingt sols qui seront assignés et perçus sur les revenus de Chervil et sur les revenus du " Salventum " de Tameray. - Item à l'Eglise de Chalivoy une rente de soixante sols forts qui seront assignés et perçus sur les revenus de la Franchise de La Perche. - Item à l'Eglise du Landais une rente de soixante sols forts qui seront assignés et perçus sur les revenus des cens de Villeroy Dorican. - Item à l'Eglise de Drevant une rente de dix sols forts qui seront assignés et perçus sur les revenus de la Ville Franche d'Orval. - Item à l'Eglise de Colombiers une rente de dix sols forts qui seront assignés et perçus sur les mêmes revenus de la Franchise d'Orval. - Item à l'Eglise de Saint-Amand une rente de dix sols forts qui seront assignés et perçus sur les revenus de la Franchise de Saint-Amand. - Item à l'Hôpital de Farges une rente de dix sols forts qui seront assignés sur les revenus de la cens de La Baume. - Item à la Maison de la Milice du Temple des Templiers de Bruère une rente de dix sols forts qui seront assignés sur les revenus de la Franchise d'Orval. - Item aux Moines d'Epineuil une rente de dix sols forts qui seront assignés sur les revenus du Péage d'Epineuil. - Item à l'Eglise d'Orval une rente de dix sols forts qui seront assignés sur les revenus de la Franchise d'Orval. - Item à l'Eglise du Veurdre une rente de dix sols forts qui seront assignés sur les revenus des Foires de Château-sur-Allier. - Item à l'Eglise de Saint-Augustin, près de Château-sur-Allier, une rente de dix sols forts qui seront assignés sur les revenus de la Franchise de Saint-Amand. - Item à l'église d'Arcomps une rente de dix sols qui seront assignés sur les revenus de la Franchise de Saint-Amand. - Item à l'Eglise de Vallenay une rente de dix sols qui seront assignés sur les revenus de la Franchise de Bouzais. - Item à tous les Chapelains ayant fonctions dans le diocèse de Bourges : à chacun d'eux douze deniers tournois pour une messe en sa mémoire le jour de sa mort. - Item elle légua soixante livres tournois qui seront distribuées à ses Familiers par les mains de ses aumôniers. - Item aux Frères Mineurs de Bourges dix livres tournois et aux Frères Prêcheurs du même lieu dix autres livres tournois. - A la Maison-Dieu de Bourges cent sols tournois. - Item à la Fabrique de l'Eglise Saint-Etienne de Bourges vingt livres tournois qui seront perçues et prises sur ses biens meubles. - Item, s'il arrivait que la monnaie forte n'ait plus cours, ladite Dame a voulu et accordé que les donations susdites soient assignées et payées en la monnaie qui aura alors cours. La susdite Noble Dame a également voulu et irrévocablement décidé que, si par hasard il arrivait que l'assignation des donations susdites qu'elle-même a faite ne puisse être effectuée et perçue sur les lieux susdits, chacune de ces susdites assignations seraient assignées sur la terre le plus rapidement et convenablement possible par les mains de ses aumôniers, de sorte que, à l'avenir, aucune des susdites donations ne puisse jamais diminuer ou être supprimée. La susdite Noble Dame a voulu aussi que ses aumôniers prélèvent sur les revenus et produits de sa terre jusqu'à cinq fois cent livres tournois avec lesquelles ils pourront satisfaire de manière convenable à tout manque, le surplus devant être distribué aux pauvres par les mains de ses aumôniers, le mieux qu'il leur semblera selon Dieu. Et pour que tout cela soit fidèlement observé, ladite Noble a engagé sa terre et ses héritiers. Et nous a demandé d'astreindre ses héritiers, tous ceux qui viendront en possession de ses biens et tous ceux qui s'opposeront à ce testament, à observer fidèlement tout ce qui précède, au besoin par des censures ecclésiastiques. Enfin, ladite Noble, en notre présence a constitué ses aumôniers : Nous-même Official de Bourges, l'Abbé de Fontmorigny et le Prieur des Frères Prêcheurs de Bourges. - En témoignage de quoi, à la demande de la susdite Noble, Nous-même avons fait sceller les présentes lettres du sceau de la Curie de Bourges. Fait en l'an du Seigneur Mil-deux-Cent-quarante-trois au mois de décembre.

(Note : Aujourd'hui, sept siècles et demi plus tard, le sceau a disparu, mais au bas du parchemin les deux fentes par lesquelles passait la languette de parchemin sur laquelle le sceau était fixé se voient encore très nettement.)Une simple lecture, même rapide, de ce texte nous laisse comprendre qu'il ne s'agit pas là d'un testament destiné à transmettre les biens et les droits de Mathilde à ses héritiers, mais bel et bien d'un testament spirituel. Mathilde veut qu'après sa mort on prie Dieu pour le repos de son âme, et en prend les moyens.

Dans une premère partie, elle lègue des rentes annuelles et perpétuelles à des monastères et à des églises pour qu'on y prie à son intention et à celle de ses parents défunts. Notons que dans les deux premiers legs, les plus importants, faits aux abbayes de Fontmorigny et de Noirlac, Mathilde demande que la moitié de chaque leg serve à acheter des vêtements qui seront distribués aux pauvres "pendant le temps de l'Avent du Seigneur", autrement dit, avant les grands froids de l'hiver.

Dans la seconde partie de son testament, elle fait des dons non renouvelables à tous les chapelains du dioçèse de Bourges, à ses familiers et à plusieurs communautés et établissements religieux.

Enfin, elle prend les mesures nécessaires pour assurer, quoiqu'il advienne, l'exécution de ses dernières volontés.

Ceci étant dit, entrons un peu dans les détails.

LES BÉNÉFICIAIRES DES LEGS PERPÉTUELS

1. L'abbaye de FONTMORIGNY (Abbatia Fontismorum), 18320 Menetou-Couture.

Cette abbaye cistercienne, faisant suite à une communauté d'ermites, avait été fondée en 1148 et avait alors bénéficiée de nombreuses donations de la part de Renaud I de Montfaucon, grand-père de l'époux de Mathilde.

Une grande partie de ces bâtiments a été détruite, mais ce qui subsiste de son église abbatiale, classée monument historique en 1984, est en cours de restauration.

(Mathilde lui lègue une rente annuelle et perpétuelle de " 20 livres fortes ", dont 10 iront à la communauté pour l'anniversaire de sa mort et celui de ses parents ; et les 10 autres, pour que le portier de l'abbaye puisse acheter des vêtements et les distribuer aux pauvres pendant la période de l'Avent).

2. L'abbaye de LA MAISON-DIEU-SUR-CHER, (Abbatia Domus Dei super Carum), aujourd'hui NOIRLAC, 18200 Bruère-Allichamps.

Cette abbaye cistercienne fut fondée, vers 1136, par Robert, cousin de Saint Bernard. Accompagné d'une douzaine de moines, il vint s'installer au lieudit " Maison-Dieu ", sur le territoire de Bruère. En 1150, Ebbes V de Charenton et la comtesse Agnès, grands-parents de Mathilde, leur firent une généreuse donation pour leur permettre d'édifier une abbaye dédiée à la " Bienheureuse Marie Mère de Dieu " ; donation qu'ils confirmèrent et amplifièrent en 1159, à Bruère, en présence de l'archevêque Pierre de La Châtre.

Cette abbaye, presque entièrement conservée, fut classée monument historique en 1862, et est remarquablement entretenue par le Conseil Général du Cher.

(Legs : " 20 livres fortes ", aux mêmes conditions que Fontmorigny).

3. L'abbaye des MONIALES DE CHARENTON (Abbatia Monialum de Karentone), 18210 Charenton-du-Cher.

Cette abbaye de femmes fut fondée, autour de l'an 600, par Théodulphe, dit Bobelein, et observait à ses débuts la règle de Saint Colomban. Au temps de Mathilde, depuis longtemps déjà, elle était passée à celle de Saint Benoît. Il ne reste presque rien des vieux bâtiments de cette abbaye, sauf des murs du transept de son église qui se voient encore dans sa célèbre chapelle " Notre Dame des Miracles ".

Au siècle dernier, cette abbaye passa aux mains des sœurs du Saint Sacrement et de la Charité.

(Legs : 10 livres fortes).

4. L'abbaye de BUSSIÈRE (Abbatia de Buxeria), aujourd'hui château de Bussières (propriété privée), 03370 Saint-Désiré.

En 1189, Ebbes VI et Guiberges, père et mère de Mathilde, firent venir en cet endroit des religieuses cisterciennes, résidant jusqu'alors près de Lamaids (03380) et dépendant de la lointaine abbaye de l'Esclade. A l'avenir, elles seraient sous la direction de l'abbaye de La Maison-Dieu (Noirlac). En septembre 1625, elles quitteront ce lieu et s'établiront à Bourges, rue Joyeuse, dans l'ancien prieuré Saint Grégoire. De l'abbaye mentionnée dans le testament de Mathilde, il ne reste aujourd'hui pratiquement rien : une petite tour qui aurait servi d'oratoire, et quelques pierres sculptées…

(Legs : 10 livres fortes).

5. La Cathédrale SAINT ÉTIENNE DE BOURGES (Ecclesia Beati Stephani Bituricensis), 18000 Bourges.

Quand Mathilde fit son testament, la cathédrale que nous connaissons aujourd'hui était déjà presque achevée. Elle avait été commencée en 1195 par le Cardinal Archevêque Henri de Sully, qui était, semble-t-il, allié de famille avec Mathilde.

Cette cathédrale a été classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1992.

(Legs : 60 sols tournois).

6. L'église de LA CELLE DE BRUÈRE (Ecclesia de Cella Briorie), 18200 La Celle.

Cette église, bâtie dans la première moitié du XIIe siècle, est une des trois seules églises dépendant de l'abbaye clunisienne de Déols qui sont mentionnées dans son testament. Et ce n'est pas un hasard. Comme il a été dit plus haut, la Chronique de Déols nous apprend en effet que, autour de 1187, un certain " Raoul l'adolescent, fils d'Ebbes (et donc probablement frère de Mathilde), avait chassé les moines clunisiens de La Celle-Bruère, de Creise et d'Epineuil ". Il se trouve que dans l'église de La Celle, sur le mur sud, une fresque ancienne semble en témoigner. On y voyait encore, il y a une vingtaine d'années, en bas à droite, un jeune homme agenouillé aux pieds du Christ en gloire.

Dans l'inscription, on devinait les mots : jette " un regard bienveillant sur ceux qui aiment ce temple, et réconcilie moi quand tu viendras venger les crimes à la fin des siècles ". les deux dernières lignes semblent exprimer un engagement de son père et de lui-même à pourvoir leurs victimes avec des " demeures convenables ". Notons que, grâce à Prosper Mérimée, cette église de La Celle est l'un des dix premiers édifices du Cher à avoir été classée monument historique, et cela dès 1840.

(Legs : 10 sols forts).

7. L'église de LEVROUX (Ecclesia de LEPROSO), 36110 Levroux.

Au temps de Mathilde, la belle église dédiée à Saint Silvain que nous voyons de nos jours était presque achevée. Elle remplaçait une ancienne église, où Eudes de Déols avait fondé, en l'an 1012, un Collège de Chanoines Réguliers.

(Legs : 60 sols forts).

8. L'église de SAGONNE (Ecclesia de Sagona), 18600 Sagonne.

Il est possible que, dès cette époque, elle ait été jointe à un prieuré.

(Legs : 10 sols forts).

9. L'église des MONIALES DE BEAUVOIR (Ecclesia Monalium de Bellovidere), aujourd'hui " château de Beauvoir ", 18500 Marmagne.

Le monastère des cisterciennes de Beauvoir, fondé vers 1234 par Robert de Courtenay, seigneur de Mehun, était encore inachevé. Aujourd'hui, son église est en ruines : il n'en reste plus qu'une partie de la façade, les piliers à l'entrée du chœur avec des départs d'ogives, une tourelle à côté du pilier nord… on y voit aussi une belle pierre sculptée représentant l'Agneau de Dieu entouré des quatre évangélistes, une grande pierre d'autel dont le sépulcre ayant contenu les reliques est ouvert, et les armoiries de Marie de Chevènement, probablement une abbesse de ce monastère en 1669.

(Legs : 20 sols forts).

10. L'église de NEUILLY (Ecclesia de Nulliaco), 18600 Neuilly-en-Dun.

Cette église romane dépendait de l'abbaye Saint-Sulpice de Bourges. Bâtie au milieu du XIIe siècle, elle n'a guère été modifiée. En 1767, on lui a seulement ajouté une petite chapelle latérale. La qualité de ses chapiteaux lui a valu plusieurs pages dans l'ouvrage " Berry Roman ". Classée monument historique le 10 février 1913.

(Legs : 10 sols forts).

11. L'abbaye de LORROY (Abbatia de Loco Regio), 18380 Méry-ès-Bois. (Propriété privée).

Vers 1125, Vulgrin , archevêque de Bourges, fit venir en Berry quelques moines de l'abbaye cistercienne de La Cour-Dieu (Ingrannes, Loiret) et leur donna des terres au lieudit " Lorroy " (lieu royal), pour qu'ils s'y établissent. Robert de Courtenay, seigneur de Mehun, puis des membres de la puissante famille de Sully, leur firent de substantielles donations. A sa mort, en 1137, l'archevêque Vulgrin se fit inhumer dans la première misérable chapelle construite par les moines. En 1199, l'archevêque Henri de Sully confirma et amplifia les donations faites par Vulgrin. Henri, lui aussi, à sa mort, " après avoir gouverné l'église de Bourges pendant 17 ans et 24 jours ", se fit inhumer à Lorroy.

Et sur sa tombe, on mit l'épitaphe : " Hic bonus Henricus vir Nobilis et Patriarcha quondam bituricus tumuli jacet huius in arca ", (Henri, homme bon et Noble, qui fut Patriarche de Bourges, repose au creux de cette tombe). Les restes de l'abbaye sont dans une exploitation agricole. Les couloirs du cloître, le réfectoire des moines, les restes de l'église, etc… ont été inscrits à l'Inventaire des monuments historiques le 27 octobre 1971.

(Legs : 20 sols forts).

12. Les MONIALES D'ORSAN (Moniales de Ursano), 18170 Maisonnais.

Ce monastère fontevriste fut fondé, peu après l'an 1100, par Robert d'Arbrissel, grâce à l'archevêque Léodegaire. Celui-ci avait obtenu d'Adélard de Guillebault, seigneur de Châteaumeillant et de Saint-Chartier, qu'il permette à Robert d'établir un prieuré sur ses terres… Non seulement il le lui permit, mais il fit construire un " cloître en bois " pour que les nouveaux arrivants puissent se loger. Comme à Fontevrault, le prieuré qu'ils bâtirent était double : une partie pour les religieuses et une autre pour les religieux, le tout étant sous l'autorité d'une femme. Celle-ci, selon la volonté de Robert, devait avoir été précédemment mariée. C'était le cas pour Pétronille de Chemillé, première abbesse de Fontevrault. Ce le fut aussi pour Agnès, première prieure d'Orsan : épouse du susdit Adélard de Guillebault ; leur mariage ayant été annulé, elle avait alors pris l'habit religieux à l'abbaye de Fontevrault.

Notons que Robert d'Arbrissel mourut à Orsan, lors d'une visite, le vendredi 25 février 1117, et fut inhumé à Fontevrault 12 jours plus tard. Mais son cœur, qui avait été prélevé, fut conservé dans l'église d'Orsan. Trois ans plus tard, l'archevêque Léodegaire, qui estimait beaucoup Robert, se fit inhumer à Orsan, à côté du cœur de son ami. - Lors des guerres de religion, ce prieuré, qui était devenu très important, fut pillé et incendié, le 31 mai 1569, par le duc des Deux-Ponts. Il fallut du temps pour le remettre en état, et c'est seulement vers 1630 que Philibert de Brichanteau, évêque de Laon et prieur commendataire de Meillant, avec la permission de l'archevêque Roland Hébert, consacre les trois autels de l'église. Cette église est aujourd'hui détruite. Les restes du prieuré ont été inscrits à l'inventaire des monuments historiques le 27 mars 1926.

(Legs : 20 sols forts).

13. L'église des MONIALES DE LA FERMETÉ (Ecclesia Monialum de Firmitate), 58160 La Fermeté.

Ce prieuré de religieuses bénédictines, fondé avant 1145 est situé sur les bords de l'Ixeure, une vingtaine de kilomètres à l'Ouest de Nevers. Il dépendait de l'abbaye de Crisenon, dans l'Yonne. Ses ruines imposantes se voient encore à La Fermeté, au lieudit " le Couvent ".

(Legs : 40 sols forts).

14. L'église d'ALLICHAMPS (Ecclesia de Aliis Campis), 18200 Bruère-Allichamps.

Cette église est située en bordure de la voie romaine allant de Bourges (Avaricum) à Clermont-Ferrand (Augustonemetum), en passant par Néris-les-Bains (Aquae Neri). Non loin de là se trouvait la borne miliaire que le duc de Béthune-Charost fit placer au cœur de Bruère en 1799.

Des fouilles effectuées avant la construction de l'autoroute A 71, ont révélé, quelques 1 500 mètres au nord de l'église, " un village néolithique avec palissade et fossés, mais aussi une occupation de l'âge du bronze et une enceinte de l'âge du fer ". En face de l'église, de l'autre côté de la voie romaine, sur une longueur de presque un kilomètre, était une nécropole allant de l'époque romaine au moyen-âge, contenant de nombreux sarcophages.

L'église elle-même est bâtie sur les restes d'une chapelle de 6 à 7 mètres de long sur 3 mètres de large, qui fait penser à celle de Ligugé et pourrait remonter au IVe siècle. En outre cette chapelle est construite sur les ruines d'une villa gallo-romaine.

Au XIIe siècle, Allichamps fut donnée à la collégiale des chanoines de Plaimpied, qui observaient la règle de Saint Augustin. Ce sont eux qui bâtirent l'église actuelle dont le mur sud repose, par endroits, sur des sarcophages qui n'ont pas été déplacés. Chose inhabituelle, le chœur de l'église est orienté vers le soleil levant au solstice d'été, soit le 21 juin, jour où l'on fête Saint Raoul, premier patriarche de Bourges, mort en 866.

Tout près de là, les églises de Noirlac et d'Uzay sont orientées vers le soleil levant au solstice d'hiver, soit le 21 décembre, jour où les moines chantaient à l'office, l'antienne " O Oriens ", comme le notait en 1878, l'abbé Cochet, curé d'Uzay.

Les chanoines bâtirent un prieuré à côté de l'église. Un acte de 1199 nous apprend que, cette année-là, le prieur s'appelait Garnier et le chapelain, son frère, s'appelait Gaultier.

A la révolution, l'église fut fermée, puis vendue comme bien national le 10 juin 1791. Au début du XIXe siècle, elle fut transformée en grange et en étable : c'est ce qui l'a sauvée de la destruction. Une de ses cloches avait survécu à la Révolution. Fondue en 1714, elle avait été bénite par Jean Debize, curé de la paroisse. Après bien des litiges, le 4 août 1827, elle fut placée dans le clocher de l'église de La Celle, où elle est toujours.

Par la suite, au moins deux pierres tombales, situées dans le chœur de l'église, furent emmenées au musée de Bourges, dont la splendide pierre de Odiles de Larnay, seigneur de la Chatelette, et de son épouse ; ainsi que celle de Charles-François Piaud de Villers, chanoine de Hérisson, curé d'Arpheuilles de 1722 à 1736, puis curé d'Allichamps, où il mourut le 3 septembre 1739. Pour les curieux, notons qu'un fragment de pierre tombale d'un châtelain de Châteaufer fut utilisée pour faire le seuil d'un petit chenil, en face de la porte principale de l'église. Regardez-bien : vous y lirez son nom.

En 1985, l'église fut acquise par la commune de Bruère-Allichamps. Elle est inscrite à l'Inventaire des monuments historiques depuis le 19 février 1926.

(Legs : 10 sols forts).

15. L'église de FONTGUEDON (Ecclesia de Fonte Gaidon Grandmontis ordinis), 18210 Thaumiers.

Elle appartenait à l'ordre érémitique, extrêmement austère, fondé au VIIe siècle dans le Limousin par Saint Etienne de Muret. Entièrement vêtus de noir, " les bons hommes ", comme on les appelait, devaient vivre dans la plus stricte pauvreté et ne pouvaient pas posséder de terres hors de l'enclos de leur ermitage.

Le prieuré de Fontguédon est l'un des neuf ermitages grandmontains qui furent implantés en Berry.

Notons qu'en 1187, Mathilde étant encore jeune, Urbain III, cet ancien archidiacre de Bruère, puis de Bourges, devenu Pape le 25 novembre 1185, commença le procès de canonisation d'Etienne de Muret ; et ce, à la requête de Henri II Plantagenêt, époux d'Aliénor d'Aquitaine et roi d'Angleterre, et de quelques seigneurs français. Urbain III étant mort quelques mois plus tard, c'est le Pape Clément III qui en 1189 canonisa Etienne de Muret. Quelques quarante-quatre années après cet évènement, quand Mathilde se préparait à faire son testament, le Pape Innocent IV, nouvellement élu, avait adouci la règle de l'ordre de Grandmont. C'est alors, sans doute, que le prieuré de Fontguédon prit de l'ampleur.

Aujourd'hui, il en reste peu de choses : quelques bâtiments qui servent, depuis longtemps, d'étables et de granges. A proximité, il y a encore une fontaine.

(Legs : 20 sols forts).

16. L'église de CHALIVOY (Ecclesia de Challevoy), 18140 Herry.

Ce monastère cistercien avait été fondé par un certain Julien, ancien ermite. Au début du XIIe siècle, ledit Julien s'était retiré, seul, près de la source de " Font-Just ", sur le territoire, semble-t-il, de la commune de Chaumoux-Marcilly, dans la châtellenie de Montfaucon. Quelques disciples s'étant groupés autour de lui, Geoffroy de Magny, petit seigneur local, leur avait donné " tout le terrain plat et arable situé entre la forêt de Torchenesse et la Font-Just ".

L'archevêque Vulgrin avait consacré la chapelle bâtie par Julien et sa pierre d'autel. En 1138, un autre seigneur, Itier de Bonneuil, leur avait donné la terre de l'Ondée, à condition qu'ils joignent l'ordre de Citeaux. Finalement en 1145, Renaud I de Montfaucon leur abandonne tout ce qu'il possède à Chalivoy. C'est alors qu'ils bâtissent leur abbaye sur les bords de la Vauvise. De cette abbaye, il ne reste pratiquement rien.

(Legs : 60 sols forts).

17. L'église de LANDAIS (Ecclesia de Landesio), 38180 Frédille.

Dès 1115 une charte semble indiquer que ce lieu ait été donné à une filiale de Fontevrault. Elle mentionne aussi des ermites, dont un certain Giraud. Quoiqu'il en soit, en 1130 il est occupé par des religieux cisterciens. De ce monastère, ne subsistent aujourd'hui que plusieurs piliers de son église abbatiale, un bâtiment à étage transformé en grange, et quelques autres restes, le tout situé en un lieu toujours dit " le Landais ".

(Legs : 60 sols forts).

18. L'église de DREVANT (Ecclesia de Dervent), 18200 Drevant.

Elle est située à côté d'un vieux prieuré, l'un et l'autre dépendant autrefois du monastère Notre-Dame d'Ahun. La façade occidentale du prieuré a été inscrite à l'Inventaire des monuments historiques le 2 mars 1926.

(Legs : 10 sols forts).

19. L'église de COLOMBIERS (Ecclesia de Colombario), 18200 Colombiers.

Cette église commencée au XIIe siècle, ne dépendait pas alors de l'abbaye de Déols, car on ne la trouve pas dans les chartes pontificales confirmant les possessions de cette abbaye. Probablement, elle lui fut donnée plus tard.

(Legs : 10 sols forts).

20. L'église de SAINT-AMAND (Ecclesia de Sancto Amando), 18200 Saint-Amand-Montrond.

Cette église fut connue longtemps comme " l'église du vieux château ". Au temps de Mathilde, elle existait déjà. Depuis lors, elle fut agrandie et dotée de chapelles latérales. Faute de documents, on ne peut affirmer qu'à cette époque elle dépendait déjà du monastère du Montet-aux-Moines, fondé au XIe siècle par une Archambaut de Bourbon ; mais à la fin du XVIIIe siècle les curés de Saint-Amand étaient encore nommés par le prieur du Montet, puis confirmés par l'archevêque ou son représentant.

Cette église fut classée monument historique dès 1840.

(Legs : 10 sols forts).

21. L'HÔPITAL DE FARGES (Hospitali de Fargis), 18200 Farges-Allichamps.

Cet hôpital ne peut être localisé, mais une pièce de terre, " la Brande de l'Hopitôt ", sise entre La Couy et Souage, en bordure de la voie romaine allant de Bruère-Allichamps à Châteaumeillant, perpétue son souvenir. C'est un des très nombreux mystères de Farges :

de qui dépendait cet Hôpital, des Templiers de Farges ou d'un seigneur local ?

Etait-ce une maison pour les voyageurs, pour les pauvres ou pour les malades ?

De même, pourquoi Farges avait-il deux cimetières, l'un situé route de Nozières et l'autre, à 900 mètres de là, autour de l'église ?

Cette église fut-elle jamais paroissiale ou simplement succursale d'Allichamps, comme le curé Pajonnet, avant la Révolution, tente de le démontrer documents à l'appui ?

Etait-elle dédiée à Saint Jean ou à Saint Germain, dont une grande statue subsiste encore ?

En tous cas, cette église maintes fois réparée et modifiée, existait déjà au temps de Mathilde : vues de l'arrière, les fenêtres et les sculptures d'angles de son chevet plat en témoignent.

Aux Templiers succédèrent les Hospitaliers de Malte. La première mention d'eux se trouve en 1383 dans le livre de comptes de Symon Tyrelaine, soit soixante-deux ans après la dissolution de l'Ordre des Templiers et cinquante-neuf ans après l'exécution de Jacques de Molay, leur dernier Grand-Maître. Un long procès était en cours devant les autorités de Saint-Pierre-Le-Moûtier entre Jean de Sancerre, seigneur de Charenton, Meillant, etc... et leur " commandeur ", appelé aussi " lospitalier ".

En 1384, " le lundy après la Magdalène ", Jean de Sancerre envoie son receveur à Bourges et à Mehun-sur-Yèvre " pour impétrer (requérir) ung mandat de mons. le Chancelier de France contre lospitalier de la Bruère du Temple et ses subgetz ". C'était en pleine guerre de Cent-Ans, l'époque où l'Abbé de Noirlac, le Prieur de La Celle, le seigneur de La Chatelette… se faisaient construire leurs hôtels particuliers à l'abri des vieux murs de la ville forte de Bruère. C'est alors sans doute que les Hospitaliers durent abandonner la " maison de la milice du Temple des Templiers de Bruère " et renforcer les fortifications de la motte féodale de Farges.

Les restes de cette motte, brûlée pendant les guerres de religion, se voient encore dans le parc du château de La Commanderie, et le " grand corps de logis " mentionné dans le rapport de 1615 a été restauré : il est au cœur du château actuel. Dans le courant du XVIIIe siècle, les Hospitaliers connaissant alors une certaine décadence vendirent la commanderie au comte de Bonneval. Un siècle plus tard, elle fut transmise à la famille de Jouffroy-Gonzans (qui la détenait encore il y a peu). Mais revenons au testament de Mathilde :

(Legs 10 sols).

22. La maison de la Milice du Temple des TEMPLIERS DE BRUÈRE (Domus Milicie Templi de Bruera Temploriorum), 18200 Bruère-Allichamps.

Cette maison était située à l'intérieur des murs de la ville forte de Bruère, dans l'actuelle rue George Sand, en face du bureau de poste et de l'ancienne église Saint-Sauveur. Au temps de Mathilde, les templiers eurent des procès avec Henri de Sully, archevêque de Bourges, à propos de leur cimetière, et durent s'engager à n'y ensevelir que les membres de leur ordre, à l'exclusion de leurs serviteurs qui portaient l'habit séculier, n'avaient pas fait profession religieuse et n'avaient pas reçu les insignes du Temple.

(Legs : 10 sols forts).

23. Les MOINES D'ÉPINEUIL (Monachi de Espinolio), 18360 Épineuil-le-Fleuriel.

Après celui de La Celle, c'est le second des trois et uniques legs faits par Mathilde en faveur d'églises et de prieurés dépendants de l'abbaye de Déols et dont les moines avaient été chassés par Raoul l'Adolescent.

(Legs : 10 sols forts).

24. L'église d'ORVAL (Ecclesia de Orvallo), 18200 Orval.

Cette église, dédiée à Saint Hilaire, bâtie au XIIe siècle, fut endommagée pendant les guerres de Religion, et aussi au XVIIe siècle pendant le siège de Montrond. Dans un de ses contreforts on voit encore l'impact d'un boulet.

Voici ce qu'on lit dans le registre paroissial : "le dernier jour d'octobre 1651 a esté brulé le bourg d'Orval composé de 56 maisons qui faisaient la tottalité de la paroisse dudict lieu à la réserve de la mestayerie de la Touillerie (sans doute La Trollière), sans avoir excepté la maison presbiteralle et ce par ordre de monsieur le marquis de Persan général de l'armée du Roy et pendant icelluy siège l'église paroissiale du susdict lieu d'Orval a esté ruinée par les canons dudict Montrond et establis par les soins et diligence de Moy recteur de la même église soussigné : Saynes, curé ". C'est seulement le 3 mai 1657 que l'église et le cimetière furent réconciliés. Notons que l'église, au temps de Mathilde, dépendait directement de l'archevêque de Bourges, chose assez rare à l'époque.

(Legs : 10 sols forts).

25. L'église du VEURDRE (Ecclesia de Avroidria), 03320 Le Veurdre.

Dédiée à Saint Hippolyte, cette église dépendait de l'abbaye bénédictine de Souvigny.

(Legs : 10 sols forts).

26. L'église de SAINT-AUGUSTIN près de CHÂTEAU-SUR-ALLIER (Ecclesia Sancti Augustini juxta Castrum super Alier), 03320 Château-sur-Allier.

Situés à 3 kms du bourg, sur une hauteur et à proximité d'un ancien oppidum, le château de Saint-Augustin et sa vieille chapelle ornée de fresques perpétuent le souvenir de cette église. (Propriété privée).

(Legs : 10 sols forts).

27. L'église d'ARCOMPS (Ecclesia de Arcons), 18200 Arcomps.

C'est le troisième et dernier des legs faits par Mathilde à des églises ou prieurés dépendant de l'abbaye de Déols. Comme il a été dit plus haut, le fait que sur le territoire d'Arcomps un lieu appellé Crassais (Crassiacum) fait penser irrésistiblement au " Creise " mentionné dans la Chronique de Déols, semble bien indiquer que Mathilde fait là un acte de repentance pour les méfaits de son frère " Raoul l'Adolescent ".

(Legs : 10 sols).

28. L'église de VALLENAY (Ecclesia de Valenay), 18190 Vallenay.

La vieille église Saint-Martin de Vallenay, désaffectée et abandonnée depuis le siècle dernier, a été amoureusement soignée et restaurée depuis quelques dizaines d'années. Au temps de Mathilde, cette église et son prieuré dépendaient de l'abbaye de Plaimpied, ce qui ne fut pas sans créer des difficultés entre l'archevêque Saint Guillaume et l'abbaye. Elles furent résolues, me dit-on, grâce à l'intervention du Pape Innocent III.

(Legs : 10 sols).

LES BÉNÉFICIAIRES DES LEGS NON-RENOUVELABLES

1. TOUS LES CHAPELAINS EN FONCTION DANS LE DIOCÈSE DE BOURGES (Omnibus capellanis in Bituricensi diocesi constitutis).

Il s'agit de prêtres en charge des paroisses. On ne peut en donner qu'un chiffre très approximatif : soit, plus ou moins, quelques 750.

(Legs : à chacun d'eux 12 deniers tournois, pour une messe le jour de la mort de Mathilde)

2. LES FAMILIERS DE MATHILDE (Familia sua).

Il ne s'agit pas de sa parenté pais des gens à son service. Le mot Famille, en effet, vient du latin " famulus ", qui signifie " serviteur ".

(Legs : une somme totale de 60 sols tournois, qui sont répartis entre eux par ses aumôniers).

3. LES FRÈRES MINEURS DE BOURGES (Fratribus minoribus Bituricensibus), c'est-à-dire les Franciscains.

Ce texte nous apprend qu'ils étaient déjà installés à Bourges en 1243, année où Mathilde fit son testament, contrairement à l'affirmation de Dewailly qui situe leur arrivée entre 1260 et 1270.

(Legs : 10 livres tournois).

4. LES FRÈRES PRÊCHEURS (Fratribus Predicatoribus), c'est-à-dire les Dominicains.

(Legs : 10 livres tournois).

5. L'HÔTEL-DIEU DE BOURGES (Domus Dei Bituricensis).

(Legs : 100 sols tournois).

6. LA FABRIQUE DE L'ÉGLISE SAINT-ETIENNE DE BOURGES (Fabrica ecclesie Beati Stephani Bituricensis). Ce don devait certainement être utilisé par les fabriciens pour achever la construction de la cathédrale, qui était déjà bien avancée.

(Legs : 20 livres tournois.

Notons que tous ces legs non-renouvelables étaient à prélever sur les biens meubles de Mathilde. Par contre, comme nous allons le voir, tous les legs permanents, devaient l'être sur des revenus de bien-fonds ou de droits transmis à ses héritiers et à leurs successeurs.

LOCALISATION

DES TERRES ET AUTRES SOURCES DE REVENUS

SUR LESQUELS LES LEGS PERPÉTUELS SERONT PRÉLEVÉS

LES VILLES FRANCHES

1. Les Villes Franches du PONDY et de LA BONDUIE (Ville Franchie de Pondicii et de la Bunduye), 18210 Le Pondy.

Ce village, du temps de Mathilde avait déjà son importance. Avant la guerre de Cent Ans, déjà il sera le siege d'une prévôté. Et jusqu'à la Révolution, dans les documents et inscriptions on répètera la litanie : " Charenton, Meillant, Champdeuil et Le Pondy ".

La Bonduie, 18210 Vernais, devint plus tard un domaine agricole, à l'extrémité nord-ouest de la commune de Vernais, un peu au sud de l'Auron et au bord du ruisseau des Griffons. Ses habitants actuels dissent qu'à certaines saisons on voit dans l'herbe ou dans les cultures des traces nombreuses et étendues de Chemins et de bâtiments. Je parle là de la Grande Bonduie. Mais il y a aussi une Petite Bonduie, de l'autre côté du ruisseau sur la commune de Charenton-du-Cher.

2. La Ville Franche de CHARENTON (Villa Franchia de Karentone), 18210 Charenton-du-Cher.

C'était le siège de la châtellenie de Mathilde.

3. La Ville Franche du COUDRON (Franchia de Codron), 18190 Chavannes.

Aujourd'hui, petit hameau, Coudron est situé sur la D 2144, à l'endroit où elle croise la D 14 route de Châteauneuf-sur-Cher à Dun-sur-Auron. (Et à proximité de l'A 71).

Buhot de Kersers y signale, entre autre choses " une enceinte carrée de 42 mètres de côté, entourée de fossés qui n'ont que 4 mètres de large, longés d'un agger égal ". Cette enceinte ne se voit pas de la route, car elle est dans le bois. Jusqu'à la Révolution, Coudron est resté un petit fief seigneurial.

Notons que Coudron était situé en bordure de la Chaussée de César, à 10 lieues d'Avaricum (Bourges), à 5 lieues du trivium (carrefour) de Bruères-Allichamps, et à 30 lieues de Aquae Neris (Néris-les-Bains), d'où elle continuait jusqu'à Augustonemetum (Clermont-Ferrand). Cette chaussée, dont les restes se voient encore, est traversée par la D 2144 au carrefour de Coudron.

4. La Ville Franche de BRUÈRE (Franchia de Brioria), 18200 Bruère-Allichamps.

Au temps de Mathilde, cette vieille ville était, depuis longtemps déjà entourée de murailles.

5. La Ville Franche de PUY RAVEL (Franchisia de Podio Ravel), 18200 La Celle.

C'est un document de l'abbaye de Noirlac qui a permis de localiser le mystérieux Puy Ravel.

En voici le texte : " Humbert, dit le Roussiaux, paroissien de La Celle de Bruère, a vendu et cédé à perpétuité à l'Abbé et au Couvent de La Maison-Dieu, librement et sans y être forcé, une pièce de terre sise en la paroisse de La Celle de Bruère, contigüe à la carrière desdits Abbé et Couvent, laquelle carrière est appelée Le Lac Noir, d'une part, et au bois du Seigneur Henry de Sully, d'une autre ; sise dit-on, entre le chemin qui mène de Puyravel au Gros Bois, d'une part, et entre le chemin qui mène dudit Puyravel au chemin par lequel on va de La Celle de Bruère à Saint-Amand, d'autre part ; pour trente-cinq sols de Souvigny, dont il a reconnu devant nous avoir reçu paiement en argent comptant… Fait en l'an du Seigneur Mil-deux-cent-soixante, au mois de Mars ". (Archives du Cher, 8H10, N°21).

Le village de Puy Ravel, c'est le village actuel de La Celle, du moins la vieille partie située à l'est de l'église. La dernière mention que j'ai pu trouver de Puyravel est datée de 1326 ; et la première mention du Village de La Celle date de 1370. Ce changement de nom a coïncidé avec l'inféodation du prieuré de La Celle et de ses terres à la Grosse Tour de Dun-le-Roy. On pourrait même dire que cette inféodation a provoqué ce changement, du fait même que le prieur devenait seigneur du lieu.

6. La Ville Franche de La PERCHE (Franchia de Pertica), 18200 La Perche.

7. La Ville Franche d'ORVAL (Villa Franchia de Orvall), 18200 Orval.

8. La Ville Franche de SAINT-AMAND (Villa Franchia de Sancto Amando), 18200 Saint-Amand-Montrond.

9. La Ville Franche de BOUZAIS (Franchisia de Busay), 18200 Bouzais.

Il est vraisemblable que toutes ces villes aient été affranchies, soit par Ebbes VI de Charenton, père de Mathilde, soit par Ebbes VII, son frère. En tous cas, elles furent toutes affranchies du vivant de Mathilde.

Notons cependant que la ville de Meillant fut affranchie en novembre 1211 par Guillaume de Chauvigny, seigneur de Châteauroux, cousin germain de Mathilde ; affranchissement confirmé en novembre 1269 par Louis, comte de Sancerre et seigneur de Charenton, neveu dudit Guillaume de Chauvigny et donc petit-cousin de Mathilde.

LES REVENUS DES CENS

1.Les cens de La BOUTEILLE (Census de la Botaille), 03350 Le Brethon.

C'est une grande clairière au cœur de la forêt de Tronçais, où se trouve la chapelle Saint Mayeul, aujourd'hui encore lieu de pèlerinage. (On pourrait peut-être lire "la Bocaille", en français d'aujourd'hui : la Bouchaille. Il y en a plusieurs dans la seigneurie de Charenton. Peut-être serait-ce celle située à Segogne, 18200 Arpheuilles).

2. Les cens des CHIREUX (Census de Cheruil), 18210 Vernais.

En effet, dans le Dictionnaire Topographique du Département du Cher, par Boyer, on trouve : en 1436, le Chéreux, ainsi que Chireuil ; en 1487, Le Chereul ; en 1488, le Chereu ; en 1497, Le Chireu ; en 1675, Le Chirieux. Ce domaine est situé à 1500 mètres, ouest-sud-ouest de Vernais, et n'est pas à plus de 1600 mètres est-sud-est de la Grande Bonduie.

3. Les cens de LA VILLE- AU-ROY (Census de Villeroy Dorican), 18210 Bessais-le-Fromental.

Cette ancienne ville est située deux kilomètres nord-nord-est de l'église de Bessais, sur la rive droite de l'Auron. Elle était, au moins en partie, entourée de murs. On y trouve encore quelques maisons dont deux ou trois sont habitées. Des restes de nombreux puits se voient encore. Que veut dire " Dorican " ? Les Champs d'Auron ? Les roseaux d'Auron ? Les roseaux dorés ? Les roseaux sont nombreux sur les berges de d'Auron et aux abords de la Ville-Au-Roy. 600 mètres à l'est, sur les bords de l'ancien canal d'alimentation du Canal de Berry, un lieu s'appelle " les Canichons ". Dewailly dans son ouvrage le Berry du XIe au milieu du XIIe siècle mentionne une " manse de Canivas ", lieu non identifié, dans la viguerie de Charenton, sur les bords de l'Auron. Ne serait-ce pas le lieu-dit " la Rigole ", 2 kilomètres à vol d'oiseau au sud de La Ville-au-Roy ?

Un hameau de la commune de Saint-Caprais, dans l'Allier, s'appelle " Les Vignerons ". Il se serait appelé Villa-Régis : Ville-du-Roi. A trois kilomètres au sud-ouest de ce hameau, près de Chaussières, se trouve un intéressant site archéologique d'une trentaine d'hectares parsemés d'aires rondes de 10 à 15 mètres de diamètre. Ces aires sont horizontales, alors que le terrain qui les entoure est en pente douce. Elles sont pierreuses, alors que la terre entre elles est fine comme de la terre de jardins cultivés depuis longtemps. Des meules nombreuses y ont été trouvées. Il pouvait y avoir une fabrique de meules en bordure de ce site. De nombreux débris de tuiles et d'autres objets, poteries, etc… se voient encore. Une parcelle de terre de plusieurs hectares s'appelle, selon les documents : Laricam, L'Aricant ou Laricant. Sur le plan cadastral, c'est : La Ricante. Un vieux chemin relie ce lieu aux Villerons et un autre au Prieuré de La Bouteille. Ne serait-ce pas là notre Villeroy Dorican ? La question peut se poser.

Notons, pour les curieux qu'à deux kilomètres au sud du hameau de La Chaussière, un domaine s'appelle Les Ingarands. Il domine le ruisseau des Ingarands et de l'Aumance. Ce nom fait penser aux nombreux Ingrandes, Aigurande, Eygurande, Iguerande, Ygrandes, villes ou villages qui presque toutes sont situées au bord d'une rivière et à la limite d'un " pagus " ou d'une province gallo-romaine. Ces noms venant du latin " Equoranda " ou " Igoranda " signifiant : limite d'eau, les Ingarands ne seraient-ils pas une antique limite du pays des Bituriges ? Aux spécialistes de répondre à cette question.

4. Les cens de LA BAUME (Census de La Baume), 18200 Farges-Allichamps.

La Baume est située sur la commune de Farges, au sud du château de La Brosse d'une part, à l'ouest de la vallée du Cher d'autre part, et non loin de la forêt d'Habert ou Renaud de Montfaucon, époux de Mathilde, aurait trouvé une mine d'argent en 1234.

5. Les cens du PONDY et de LA BONDUIE (Census Pondicii et de La Bonduye).

D'après les comptes de Simon Tyrelaine, receveur de la seigneurie de Charenton, Meillant, le Pondy et Champdeuil, en l'an 1373, "les cens dehus au fourcharges dou Pondix et de la Bonduye " étaient perçus chaque année le mardi après la Saint-Michel, et cette dite année avait produit la somme de 10 livres. En 1374, ils produisirent seulement 6 livres. Notons que cette même année il mentionne " la prévôté dou Pondix ", " la prévôté de Chapdeulh ", " la prévôté de Melhant ", et bien sûr " la prévôté de Charenton ". En 1384, les revenus des cens du Pondy et La Bonduie seront de " 12 livres, 8 sols et 11 deniers ". (Ces précisions sont contenues dans des copies et des relevés faits par l'abbé Hofhuis).

LES REVENUS DES PÉAGES

1. Les revenus de SON PROPRE PÉAGE (Proprio Pedagio).

Il s'agit très probablement du péage de Charenton, dont les droits allaient directement à Mathilde.

2. Les revenus du PÉAGE DE VENOUX Pedagium de Venoe), 18210 Bessais-le-Fromental. Il ne reste aujourd'hui que des traces de la vieille ville moyenâgeuse. On devine encore ses trois remparts concentriques séparés l'un de l'autre par deux fossés profonds et de quatre mètres et large de dix à douze mètres. Curieusement, dans un acte fait " le mercredy anprèz la saint semaine lan de grâce mil ccc quarante et troes " (1343), Alys Bercharde, dame de Blet, fait aveu à sa " très chère redo(u)tée Dame " madame de Sully, de ses terres de Saint-Aignan et de Venoux.

On y lit : " le péage de ladite ville put bien valoer diz souz ". C'est exactement la somme que Mathilde demande qu'on prélève sur les revenus de ce péage.

Notons qu'au début du XVIIIe siècle encore, Venoux était sur la route des Galériens de la Chaîne de Bretagne. Dans un dossier concernant cette Chaîne, aux archives de Dun-sur-Auron, on apprend qu'en 1702 " les voys au-delà dudit Venou ne sont pas égalles à celles en deçà : l'une (celle du Berry) et à l'usage des chevaux, et l'autre (celle du Bourbonnais) à l'usage des boeufs, ce qui est très fatigant lorsque les ornières ne se suivent et ne sont pas égalles ".

3. Les revenus du PÉAGE D'ÉPINEUIL (Pedagium de Espinolio), 18360 Épineuil-le-Fleuriel.

4. Les revenus du PÉAGE DE MESLON (Pedagium de Meelon), 18210 Coust.

Meslon est situé à la croisée de la départementale 1 allant de Coust à Ainay-le-Vieil, avec la nationale 144. Des restes de cette petite forteresse subsistent encore, ainsi qu'un colombier.

LES REVENUS DES FOIRES

1. Les trois FOIRES DE CHARENTON (Tres nundine de Karentone).

2. Les trois FOIRES de LA PERCHE (Tres nundine de Pertica).

3. Les FOIRES DE CHÂTEAU-SUR-ALLIER (Nundine Castri super Alier).

LES AUTRES REVENUS

1. Les revenus des FOURS ET DES BANS DE BRUÈRE (Denarii in Furno et Bannis Briore).

Il s'agit des revenus du four à pain appartenant au seigneur, et des revenus de la vente du vin réservée aux seigneurs à certaines périodes de l'année. Ainsi à Meillant, le banvin durait six semaines " Les 15 derniers jours de juillet et tout le mois d'août, de sorte que pendant la période susdite aucun de mes hommes ne pourra vendre de vin si ce n'est avec ma permission ou celle de mes héritiers ". (Jean de Sancerre, dans sa confirmation de la charte de franchise de Meillant le dimanche après la fête de la Toussaint, l'an du seigneur 1269). Bien sûr il avait choisi la période de la moisson et de la chaleur !

2. Les revenus du BOUTAGE DE CHARENTON (Denarii Botagii Ville de Karentone).

Le boutage était une taxe sur la vente de vin tant en bouteilles qu'en tonneaux.

3. Les revenus du FAITAGE DE BRUERE (Denarii Festagii Briorie).

Le faitage était une taxe perçue lorsque la toiture d'une maison était achevée. Dans une petite ville comme Bruère, cela ne devait pas arriver tous les ans. Le faîtage pourrait aussi être une taxe annuelle sur les propriétés bâties.

4. Les revenus du ROUAGE du PONDY (Denarii Roagii de Pondix).

Le rouage était perçue sur les véhicules à roues.

5. Les revenus de la MEULIÈRE (In Moleria), 18200 Meillant.

Les carrières d'où l'on a extrait la pierre, du moyen âge à nos jours, pour en faire des meules se voient encore dans le grand bois de Meillant, au sud de l'étang du Bouchot. En l'année 1383, soit 130 ans après la mort de Mathilde, 32 meules et un " lit de pierre " fut revendu pour un montant de 218 livres 13 sols et 3 deniers. Et sur ce montant, Jean de Sancerre reçut " la part-monsieur ", soit 72 livres, 17 sols et 9 deniers ; mais, sur cette part, il dut payer " la part-dieu " dont le montant n'est pas précisé. Notons que dans le bois de Meillant, en dessous de l'étang de la Grille, et entre les Loges et le Tureau au Cerf, une parcelle de bois s'appelle : Les Meulières à Turpin.

6. Les revenus du REFUGE ( ?) de THAUMIERS (Denarii Salvamenti de Tameray), 18210 Thaumiers.

S'agit-il d'un refuge pour les habitants pouvaient s'abriter en cas d'attaque ? S'agit-il d'une taxe payée pour obtenir la protection du seigneur ?

Le Salvamentum était une taxe versée au seigneur du lieu par les tenanciers de ses terres, en contrepartie de la garde et de la protection de leurs personnes et de leurs biens. Notons que les chaumes et le bois de Thaumeras rappellent le vieux nom du village un peu plus que son nom actuel.

MONTANT DES LEGS

Legs annuels à perpétuité

Fontmorigny 20 livres fortes Noirlac 20 Charenton 10 Bussières 10 Total = 60 60 livres fortes Saint-Etienne 60 sols forts La Celle 20 Levroux 60 Sagonne 10 Beauvoir 20 Neuilly 10 Lorroy 20 Orsan 20 La Fermeté 40 Allichamps 10 Fontguedon 20 Chalivoy 60 Le Landais 60 Drevant 10 Colombiers 10 Saint-Amand 10 Farges 10 Templiers 10 Epineuil 10 Orval 10 Le Veurdre 10 Saint-Augustin 10 Arcomps 10 Vallenay 10 Total = 520 sols soit : 26 livres fortes TOTAL ANNUEL = 86 livres fortes

Legs à l'occasion de sa mort (non renouvelables)

Livres tournois A chaque curé 12 deniers tournois soit : 37 livres tournois A sa " famille " 60 Aux frères Mineurs 10 Aux Frères Prêcheurs 10 A l'Hôtel-Dieu de Bourges 100 sols soit : 5 A la fabrique de la cathédrale 20 Total = 142 livres tournois

Remarques :

1. Les legs annuels sont tous en monnaie forte, sauf ceux faits à Farges, Arcomps et Vallenay, qui sont peut-être payables en monnaie locale, car les seigneurs de Charenton, tant Ebbes que Renaud, battaient monnaie.

2. Les legs non renouvelables sont tous en monnaie tournois.

3. Une clause prévoit la fin des monnaies fortes et, sans doute, leur remplacement par la monnaie royale.

LES CLAUSES FINALES DU TESTAMENT

Qu'elles proviennent de la prudence de Mathilde, ou de suggestions qui lui auraient été faites, elles n'en sont pas moins intéressantes. Leur seul but est de pourvoir à une bonne exécution de son testament, de manière à ce qu'aucun des légataires ne soit frustré.

Les voici :

1. Les monnaies locales étant en perte de vitesse, et la monnaie royale se répandant de plus en plus, Mathilde veut que, si les monnaies fortes cessent d'avoir court, les legs soient payés avec la monnaie qui les remplacera.

2. Si, pour une raison quelconque, il est impossible de percevoir le montant des legs sur les terres indiquées dans le testament de Mathilde, ils seront assignées et perçus sur les revenus d'autres terres lui appartenant, en sorte qu'aucun des legs ne puisse jamais être diminué ou supprimé.

3. Dans ce but elle nomme trois aumôniers : l'Official de Bourges, l'Abbé de Fontmorigny et le Prieur des Frères Prêcheurs. Elle leur donne le droit de percevoir sur les produits de ses terres " jusqu'à cinq fois 100 livres tournois " (usque ad quiences centum libras turonenses), somme qui paraît énorme. Ces prélèvements leur permettront de satisfaire à tous les besoins. Le surplus sera pour les pauvres.

4. Au cas où ses héritiers, où leurs successeurs, s'opposeraient à ce testament ou refuseraient de l'exécuter, Mathilde demande à l'autorité religieuse de les y forcer, si nécessaire, par les censures ecclésiastiques.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Tout cela c'est bien beau. Mais en fait, comment furent exécutées ces dispositions testamentaires au cours des siècles ?

Trois documents permettent de s'en faire une petite idée.

-Le premier est daté du vendredi après la Toussaint 1281, soit quelque trente-trois ans après la mort de Mathilde. C'est un accord entre le Me. Contal, archidiacre de Bourges, Étienne de Chaliteria et Robert de Mehun, exécuteurs testamentaires de Louis, comte de Sancerre, qui vient de mourir, d'une part, et de " humble religieuse Mathilde ", Abbesse de Bussières. Pendant les quatre années précédentes l'abbaye n'avait reçu qu'une partie des 10 livres annuelles auquel elle avait droit. L'Abesse demandait vingt-huit livres d'arrérage. Après discussion, elle se contenta de dix livres, et " déchargea desdits arrérages le comte et son âme, ses héritiers et ses exécuteurs."

-Le second est daté de 1554. L'abbesse de Bussières demande et obtient de Charles de La Rochefoucauld, seigneur de Meillant, qu'on lui verse les trente livres tournois qui ne lui ont pas été payés pendant les trois dernières années

-Le troisième est daté de 1720. Depuis le 5 septembre 1625, les sœurs de Bussières, qui ne sont plus que neuf, ont quitté leur ancienne abbaye et résident à Bourges. Ce document est une lettre de leur abbesse, Ursule Bouffet adressé à Monsieur de Roize, probablement Chrétien-François Gorge d'Entraigues, seigneur de Meillant, qui venait de succéder à son frère Pierre-François. A cette lettre est jointe une feuille de frais, s'élevant à 20 livres 17 sols 9 deniers, pour requête contre les directeurs de la Maison de Meillant : depuis 10 ans, pas un seul denier n'avait été versé à l'abbaye.

(Notons que Pierre-Francois Gorge d'Entraigues avait été déshérité par son père le 3 septembre 1716, et l'usufruit de ses terres avait été abandonné à ses créanciers. Après une vie de scandales et d'aventures, y compris trafic de fausse monnaie, cette invraisemblable Pierre-François, qui avait été enfermé à la Bastille, terminera sa vie à Moscou, le 10 septembre 1740, dans un cachot) !

De 1248 à 1720, quatre cent soixante-douze ans s'étaient écoulés. Trois plaintes pour non-paiement du legs en presque cinq siècles, ce n'est pas grand-chose. S'il en fut de même pour tous les autres legs, on peut en conclure que les dernières volontés de la Noble Mathilde, autrefois Dame de Charenton ont été parfaitement exécutées.

Noble dame Mathilde

Quand, bientôt sans doute, nous nous rencontrerons au Paradis

Daignez me signaler les erreurs que je n'ai pas pu manquer de faire.

Lauris, le 17 décembre 1998

R.Challet

Photos de noble dame, dans l'église de Charenton-du-Cher, 2 mai 2021